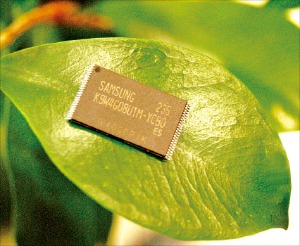

이들의 '친정'은 모두 삼성 반도체, 그 때 심어진 'DNA' 뭐가 다르길래…

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

SK하이닉스·동부하이텍 '반도체 수장'부터

'통신 양대산맥' SKT·KT 사령탑 잇달아 맡고…

삼성 미래전략실장·계열사 CEO 등 대거 포진

'통신 양대산맥' SKT·KT 사령탑 잇달아 맡고…

삼성 미래전략실장·계열사 CEO 등 대거 포진

#2. 지난 12월16일 황창규 전 삼성전자 반도체 사장은 KT의 새 최고경영자(CEO)로 내정됐다. CEO 추천위원회가 후보 4명을 면접해 그를 최적임자로 결정한 것이다. 4명의 후보자 중엔 권오철 전 SK하이닉스 사장도 있었다.

최지성 삼성 미래전략실장(부회장)도 반도체 영업을 하며 이름을 날렸다. 외부에선 사모펀드인 스카이레이크의 진대제 사장과 오세용 SK하이닉스 사장, 최창식 동부하이텍 사장 등이 삼성 반도체 출신으로 활약중이다. 삼성 반도체 출신들이 각광받는 이유는 뭘까.

(1) 판세를 읽는 전략적 마인드

이건희 삼성 회장은 반도체업의 개념을 ‘자본이 집적된 타이밍 산업’이라고 규정했다. 앞선 기술·제품을 개발하는 것도 중요하지만, 정보기술(IT) 판이 돌아가는 상황을 분석하고, 경쟁사 전략 등을 읽어 선수를 쳐야 수익을 거둘 수 있다는 얘기다.

실제 작년까지 지난 30년간 메모리 시장의 패러다임은 ‘치킨게임’이었다. 1995년 450억달러 규모였던 시장은 2011년 390억달러로 오히려 줄었다. 그런데도 첨단산업이어서 경쟁력을 유지하려면 매년 대규모 투자를 할 수밖에 없다. 이런 상황에서 이익을 내려면 경쟁사를 없애 점유율을 올리는 방법밖에 없다.

이런 치킨게임을 주도해온 게 삼성전자다. 삼성은 먼저 제품을 개발해 비싼 값에 팔다가, 경쟁사가 쫓아오면 대량으로 풀어 경쟁사들이 개발비도 못건지게 만드는 ‘골든 프라이스’ 전략으로 일본 미국 경쟁사를 무너뜨렸다. 1995년 20여개사였던 D램 업체는 지난해 일본 엘피다 몰락을 끝으로 4개사로 재편됐다.

이러다 보니 삼성 반도체 출신들은 전략적이며, 전체 판이 돌아가는 걸 읽는 데 강하다.

(2) 몸에 밴 창의적 기업 문화

삼성은 1983년 반도체 투자를 시작한 뒤 미국에 있던 인력을 대거 스카우트했다. 황창규 진대제 사장 등이 이렇게 한국에 왔다. 이들에겐 자유로운 미국식 토론 문화가 배어있었다. 이 때문에 삼성의 반도체 개발은 직위 고하를 막론한 난상토론을 거쳐 이뤄졌다. 집단 지성이 발휘되다 보니 성공 확률도 커졌다. 전동수 삼성SDS 사장이 상무 시절, 당시 진대제 사장에게 “사장이 그것도 모르냐”고 했다는 일화는 아직도 전해지고 있다.

다른 사업부가 상명하복식의 군대 문화였다면 반도체 쪽은 창의적인 분위기가 넘쳐흘렀다. 이 때문에 삼성은 반도체 인력을 다른 사업부로 이식하며 성장해왔다. 최지성 실장이 TV 사업부를 맡았던 것이나, 진대제 사장이 디지털미디어 사장을 담당했던 것이 그 예다.

메모리 산업이 1993년부터 20년 넘게 세계 1위를 군림하자 우수 인력도 대거 몰렸다. 서울대 전자공학과 등은 1990년대 의학과 등을 제치고 최고의 학과로 꼽혔다.

(3) 반드시 해낸다는 정신력

반도체 개발 스토리는 눈물없이 듣지 못할 정도다. 1983년 당시 이윤우 삼성전자 반도체연구소장(현 삼성전자 상임고문) 등으로 구성된 ‘특공대’는 미국 마이크론에 가서 눈칫밥을 먹으며 D램 설계·제조기술을 곁눈질로 배워왔다. 돌아온 이들은 야전침대를 펴놓고 밤낮없이 일해 6개월 만에 세계 세 번째로 64K D램 개발에 성공했다.

이들은 아침마다 ‘안된다는 생각을 버려라’ ‘일에 착수하면 물고 늘어져라’ ‘항상 생각하고 확인해서 신념을 가져라’ 등 열 가지로 이뤄진 ‘반도체인의 신조’를 복창한 뒤 일을 시작했다고 한다.

1983년 입사한 전동수 사장은 “당시 실험실에 야전침대를 펴놓고 ‘월화수목금금금’ 일했다. 벽엔 ‘한반도는 반도체다’ ‘하루 일찍 개발하면 13억원 번다’는 문구를 붙였다. 한국 1위 삼성의 투자가 실패하면 한국의 미래는 없다는 생각이었다”고 회고했다.

김현석 기자 realist@hankyung.com