6·25전쟁 중 北에 끌려가 딸이 탈북해 유산 소송…南 주민 재산권 침해 논란

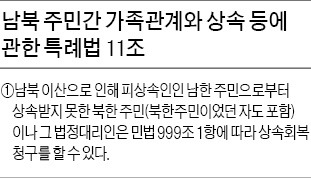

이씨 아버지(1961년 사망) 명의의 충남 연기군 선산 5만여㎡는 이씨 실종 선고 이듬해인 1978년 어머니와 다른 자녀들이 상속했다. 그러던 중 이씨가 2006년까지 북한에서 살아 있었다는 사실이 확인됐으며, 이씨의 딸은 북한을 탈출해 2009년 11월 남한으로 입국했다. 이씨의 딸은 “조부가 재산을 물려줄 때 부친이 살아 있었으니 상속 자격이 있었고 나도 유산을 상속받을 권리가 있다”며 2011년 친척들을 상대로 소송을 냈다.

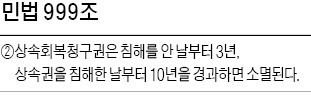

서 판사는 “특별법은 분단이라는 역사적 특수성을 고려하지 않고 민법을 그대로 적용하면 북한의 상속인이 사실상 상속권을 박탈당하는 가혹한 결과를 초래한다는 점을 고려해 제정됐다고 보인다”며 “따라서 10년 제한을 두지 않아야 한다”고 설명했다.

이번 판결에 대해 전문가들의 평가는 나뉜다. 판사가 입법 취지에 맞게 법을 해석했다는 견해가 있지만 부정적 견해도 적지 않다. 특별법 입법 과정에서도 10년 제한(제척기간)의 예외를 인정하는 규정을 둘지 여부를 놓고 논란이 많았다.

특례법 심사보고서는 “제척기간을 연장하면 남한 주민에게 큰 불이익을 줄 수 있고, 소급 입법에 의한 재산권 박탈에 대한 헌법적 논란도 예상된다”며 “사회적 합의가 인정되지 않았다고 판단해 제척기간 특례를 따로 규정하지 않았다”고 밝히고 있다.

이수현 법무법인 세종 변호사는 “특례법에 관련 조항이 없으면 모법인 민법을 적용하는 게 순리”라며 “남한 주민을 역차별하는 등 문제가 많아 입법자들도 예외 조항을 만드는 데 주저했을 것”이라고 지적했다. 이 때문에 “확정 판결이 어떻게 나올지는 지켜봐야 한다”(유욱 법무법인 태평양 변호사)는 게 전문가들의 대체적 평가다.

김병일 기자 kbi@hankyung.com