[CEO를 위한 미술산책] 대중과 예술 사이에 쌓여 있던 벽…프랑스 혁명으로 허물어지다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정석범 문화전문기자의 CEO를 위한 미술산책 (35) 미술관의 탄생

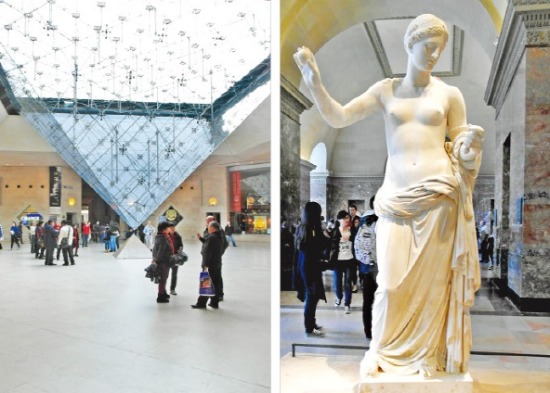

세계에서 가장 오래된 대중 미술관은 이보다 300여년 앞선 1471년 교황 식스투스 4세가 설립한 카피톨리네 뮤지엄이다. 그는 자신이 소장한 고대 그리스 조각품들을 로마에 기증해 시민의 정서 함양을 도모하고자 했다. 르네상스 미술의 보물창고로 통하는 피렌체의 우피치미술관은 16세기에 문을 열었지만 1765년에 가서야 대중에게 빗장을 풀었다. 영국에서는 1753년 대영박물관이 설립됐고 1759년 ‘학구적이고 호기심 많은 사람들’에게 문호를 개방했다.

물론 이런 대중 미술관이 탄생하기에 앞서 다양한 형태의 개인 박물관 또는 미술관이 존재했다. 그러나 이런 미술관들은 주로 가까운 지인이나 특권층에만 접근을 허락했고 그나마 주인장의 허락이 얻어야 했다. 본격적인 대중 미술관, 박물관의 등장은 계몽과 혁명의 시대인 18세기부터라고 볼 수 있다.

여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 점은 용어의 문제다. 국내에서는 구분해서 사용하는 박물관·미술관이라는 명칭이 서양에서는 ‘뮤지엄(Museum)’이라는 용어로 통칭된다는 점이다. 간혹 갤러리라는 표현이 쓰이기도 하지만 뮤지엄이 보편적으로 사용되고 있다. 뮤지엄은 예술뿐만 아니라 여러 분야에 걸쳐 다양한 역사적 유물이나 물건을 수집해 전시하는 공간을 뜻한다. 미술품을 전시하는 공간만 분리해 ‘뮤지엄 오브 파인아트(불어로 뮈제 데 보자르)’라는 식으로 수식어를 붙이기도 한다. 어쨌든 서구에서의 뮤지엄은 미술품만을 전시하는 공간은 아니라는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

뮤지엄의 원형은 개인 수집품에서 시작됐다. 유력 제왕과 귀족들은 진기한 물건을 구해 진열해 놓고 이를 주변 사람에게 공개해 자신의 위세와 재력을 과시했다. 너도나도 세계 각국의 화려하고 이국적인 물건들을 구해 궁궐 안에 전시했다. 합스부르크 왕가의 막시밀리안 2세(재위 1564~1576)는 그 대표적 인물이었다. 그는 첨단 과학기구를 비롯해 희귀한 동식물의 표본 등 전 세계의 진기한 물건을 수집해 궁궐 안에 보관했다. 신성로마제국이 전 세계를 아우르는 막강한 제국임을 뽐내기 위한 의도였다.

막시밀리안 황제의 아들인 루돌프 2세(재위 1576~1612)는 한술 더 떠 ‘인물 수집’도 마다하지 않았다. 자신의 프라하 궁정에 천문학자 케플러, 티고 브라헤 등 혁신적인 과학자와 한스 폰 아헨 등 전위적인 화가들을 초빙해 머물게 했다. 서양문화의 영향을 받은 청나라 건륭제도 원명원에 서양식 건물을 짓고 여기에 진기한 물건을 보관했다고 한다.

이런 수집품 보관 장소가 점차 근대적인 박물관·미술관으로 발전한 것이다. 초기의 박물관과 미술관은 수집과 보존을 중시한 데 비해 대중에게 개방된 근대 미술관은 관객과의 소통을 비롯해 공공성이 부각되면서 보다 체계적 조직과 기능을 갖추게 된다. 조직의 정점에 각계의 명망 있는 인사들로 조직된 위원회가 존재하고 위원회의 결정사항을 집행하는 관장이 있다. 그 아래 연구와 전시기획을 담당하는 큐레이터(학예사)가 있고 전시품과 소장품을 보존·관리하는 보존전문가, 관람객의 교육을 담당하는 에듀케이터, 미술관의 살림을 꾸리는 행정직원 등이 미술관 조직을 이룬다. 미술관은 단순히 작품을 전시하는 데 머무르지 않고 그것이 갖고 있는 문화적 역사적 맥락을 설명하고 의미를 부여하는 큐레이팅과 에듀케이팅의 기능이 강화돼왔음을 알 수 있다.

![[CEO를 위한 미술산책] 대중과 예술 사이에 쌓여 있던 벽…프랑스 혁명으로 허물어지다](https://img.hankyung.com/photo/201402/AA.8418583.1.jpg)

미술관의 설립은 계몽군주나 정치가에 의해 주도되기도 했지만 프랑스 대혁명에서 보듯 그것은 때때로 대중의 열망에 의해서도 쟁취됐기 때문이다. 그런 면에서 18세기 유럽에서 잇달아 일어난 혁명은 민주적 정치혁명임과 동시에 문화혁명이기도 하다.

정석범 문화전문기자 sukbumj@hankyung.com

![[포토] 설 연휴 경복궁 나들이…“아빠 인생샷 찍어주세요”](https://img.hankyung.com/photo/202501/AA.39330523.3.jpg)