양자컴퓨터 연구 김재완 고등과학원 교수 "슈퍼컴이 100억년 걸리는 계산도 1시간에 뚝딱"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

과학기술 프런티어

지난해 6월에는 과학저널 네이처에 캐나다 회사 디웨이브 시스템스가 만든 컴퓨터가 양자컴퓨터가 맞다는 주장을 담은 논문이 실리면서 과학계가 갑론을박을 펼쳤다. 구글과 록히드마틴이 구입해 유명해진 이 컴퓨터에 대해 많은 과학자는 “진정한 양자컴퓨터와는 거리가 멀다”며 회의적인 입장이다.

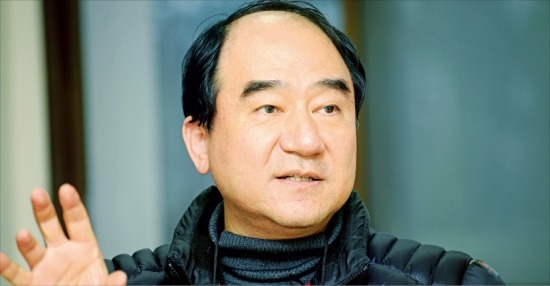

지난달 27일 서울 청량리동 연구실에서 만난 김재완 고등과학원 계산과학부 교수는 “양자컴퓨터는 실제로 만들어질 수 있는 것”이라며 “다만 아직도 연구가 걸음마 단계에 있어 단시일 내에 양자컴퓨터가 상용화되기는 힘들다”고 말했다. 1985년 서울대 물리학과를 졸업하고 미국 휴스턴대에서 물리학 박사 학위를 받은 그는 고등과학원에서 양자컴퓨터를 구현하는 데 필수적인 ‘양자 얽힘’을 이론적으로 연구하고 있다.

디지털 컴퓨터는 반도체 집적회로의 성능이 18개월마다 2배로 증가한다는 ‘무어의 법칙’에 따라 발전해왔다. 하지만 칩 안에 들어가는 전자회로와 트랜지스터의 크기가 나노미터 수준으로 줄어들면서 한계를 맞고 있다. 부품을 작게 만드는 것도 문제지만 아주 미세한 세계를 다루게 되면서 양자역학적 현상이 나타나게 된 까닭이다.

김 교수는 “트랜지스터가 수도꼭지처럼 작용해 전자의 흐름을 막으면 0, 전자를 흘려보내면 1로 정의하는 식으로 반도체가 작동하는데 전자의 흐름을 조절하는 부품의 크기가 작아지면 양자역학적 현상이 나타나 0과 1의 명확한 구분이 어려워진다”고 설명했다.

그는 “디지털 컴퓨터에선 성능을 높이는 데 걸림돌이 되는 양자역학적 현상이 양자컴퓨터에선 성능을 높이는 원천이 된다”고 말을 이었다. 전자의 흐름을 열고 닫아 0과 1을 구분하는 대신 양자 하나로 0과 1을 표현하는 발상의 전환을 통해서다. 양자는 광자(빛 입자)나 전자처럼 매우 작은 입자를 말한다.

양자로 0과 1을 표현하면 크기가 매우 작아져도 상관없다는 장점이 있지만 무엇보다 0과 1을 ‘동시에’ 표현할 수 있다는 데 가장 큰 의미가 있다. 김 교수는 “0과 1을 표현하는 디지털 컴퓨터의 ‘비트’에 빗대어 양자컴퓨터에서는 이를 ‘큐비트’(양자 비트)라고 부른다”며 “큐비트는 양자역학적 현상인 ‘중첩’을 이용해 0과 1을 동시에 표현할 수 있기 때문에 복잡한 계산도 아주 빠르게 해 낼 수 있다”고 설명했다.

그는 “양자역학은 이미 1900년대 초반에 완성됐지만 인류는 이를 온전히 활용하지 못 했다”며 “양자컴퓨터는 양자역학을 100% 활용한 첫 발명품이 될 것”이라고 강조했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![[모십니다] 'CES 2025' '딥시크 돌풍' 짚어드립니다](https://img.hankyung.com/photo/202502/AA.39391335.3.jpg)