신제윤도 놀란 24년 묵은 금융규제

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

어떻게 생각하십니까

왜 이런 일이 벌어지고 있을까. ‘낡은 규제’ 탓이다. 은행법 38조(시행령 18조, 감독규정 25조) 등을 보면 ‘은행은 업무용 부동산 이외의 부동산 소유는 불가능하며 임대 시엔 직접 사용하는 면적을 초과해 임대할 수 없다’고 돼 있다.

은행, 소유 건물 절반 점포로 써야…1~2개층 비워두기 일쑤

은행이 가진 건물의 50% 이상을 사용하지 않으면 비업무용 부동산으로 분류돼 건물을 소유할 수 없다는 얘기다.

이 규제 탓에 은행 점포가 있는 건물이 도심의 ‘흉물’이 돼가는 경우도 많다. 3층짜리 건물인 국민은행 서울 영동지점(1850㎡)은 최근 재건축을 검토하다가 포기했다. 규제 탓에 고층 건물을 지어도 공간을 활용할 방법이 마땅치 않아서다. 2층 건물에 있는 우리은행 서울 불광동지점(1323㎡)도 지은 지 50년 가까이 됐지만 비슷한 이유로 재건축은 꿈도 꾸지 못하고 있다.

은행 관계자는 “위치상 10층짜리 건물을 세워도 되는 땅이지만 5개층 이상을 점포로 써야 해 재건축을 포기했다”고 말했다.

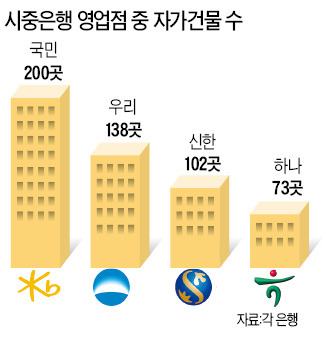

영업점이 들어선 은행 소유 건물 수는 주요 은행마다 70~200곳에 이른다. 은행 소유 건물에 대한 점포 사용면적 규제는 1990년에 생겼다. 당시 부동산 투기 문제가 불거지자 은행의 부동산 취득을 억제하기 위해 관련 규제가 만들어졌다. 처음엔 정부 대책 관련 지침으로 시행되다가 나중에 법령에 녹아든 것으로 전해졌다.

문제는 부동산 투기를 억제하기 위해 만들어진 낡은 규제가 24년이 지나 부동산 경기가 침체에 접어든 지금까지도 그대로 유효하다는 점이다. 은행권에선 관련 규제를 없애거나 합리적인 수준으로 개선해야 한다는 지적이 많다. 한 시중은행 임원은 “은행 소유 건물에 대해선 직접 사용면적 비율을 20~30% 수준 아래로 낮추고 금융감독원 검사를 통해 임대 현황을 관리받게 할 필요가 있다”고 주장했다.

최근 금융권 규제 개혁을 위해 팔을 걷고 나선 신제윤 금융위원장도 이런 낡은 규제의 문제점을 보고받고 “아직도 이런 게 남아 있느냐”며 깜짝 놀란 것으로 전해졌다. 금융위원회는 법령에 남아 있는 이런 낡은 규제뿐만 아니라 내규, 모범규준 등에 ‘숨어 있는’ 규제, 명시적 규정 없이 행해지는 구두·전화 지도 관행 등 이른바 ‘그림자 규제’를 오는 6월까지 개선할 방침이다.

장창민/박신영 기자 cmjang@hankyung.com