[CEO를 위한 미술산책] 그림값, 작품성·대중의 기호 복합작용…작가의 생존여부도 중요 요소

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

정석범 문화전문기자의 CEO를 위한 미술산책

(45) 그림값의 결정요인

(45) 그림값의 결정요인

작

![[CEO를 위한 미술산책] 그림값, 작품성·대중의 기호 복합작용…작가의 생존여부도 중요 요소](https://img.hankyung.com/photo/201405/02.7976850.1.jpg)

그러나 이 양대 요인이 제대로 힘을 쓰지 못하는 게 국내 현실이다. 작품값을 결정하는 데 작가의 입김이 크게 작용하기 때문이다. 이런 현상은 특히 원로 작가의 경우 심하다. 일부 작가는 자신의 해외 유학 및 수상, 해외 전시 경력 등을 내세워 작품값을 일방적으로 결정한다. 자신의 작품값을 자신과 비슷한 경력자와 맞춰 불러야 한다는 어처구니없는 자존심 대결도 벌어진다.

작가의 명성(주로 수상경력에 의존한)에 따라 획일적으로 작품값을 매기는 ‘호당가격제’도 이런 왜곡된 구조에 힘을 보탠다. (1호 크기는 풍경화의 경우 가로 22.7㎝×세로 14㎝) 같은 작가의 작품이라도 완성도의 차이가 존재하는데 크기에 따라 획일적으로 작품값을 매기는 것이다. 사정이 이렇다 보니 작가가 스스로 부르는 가격과 시장에서 거래되는 가격 사이에는 괴리가 생기게 된다. 특정 작가의 작품이 공식적으로는 호당 100만원이라고 해도 시장에서는 20만~30만원에 구매할 수 있는 경우를 자주 목격할 수 있다.

다행히 이런 왜곡된 가격 구조는 서울옥션, K옥션 등 경매사가 자리를 잡아가면서 많이 개선되는 추세다. 작품성에 대한 경매 참여자의 주목과 다양한 기호가 반영되면서 호당가격제는 점차 힘을 잃어가고 있다. 대가의 대작이라고 무턱대고 비싼 값을 내던 시대는 지났다. 같은 작가라도 작품성에 따라 다양한 가격대가 존재한다.

이 밖에도 다양한 변수가 끼어들어 작품값에 영향을 미친다. 특히 작가의 생존 여부는 가격 결정에 있어 중요한 요소다. 유명 작가의 사망은 작품의 희소성을 유발한다. 추가 수요가 발생해도 더 이상 공급할 수 없기 때문이다. 시간이 갈수록 가격이 상승할 수밖에 없다. 작가의 건강 악화에 따른 작품성의 변화도 고려 대상이다.

작품의 보존 상태, 제작 연대, 재료도 작품값에 영향을 미친다. 고서화는 보존 상태에 따라 10배 이상의 가격 차가 나기도 한다.

그림을 둘러싼 외부 환경적 요인도 무시할 수 없다. 무엇보다도 실물 경제의 추이는 그림값의 형성에 큰 영향을 미친다. 불경기에 수요가 위축되는 건 당연하다. 물론 꼭 그런 것은 아니다. 양정무 한국예술종합학교 교수가 쓴 ‘그림값의 비밀’에 따르면 흑사병과 금융위기가 복합적으로 발생한 14세기 중엽 유럽에서는 오히려 그림값이 폭등했다고 한다. 미술품을 통해 위안을 얻고자 했던 대중의 정서가 미술품의 소비를 촉진했기 때문이라는 것이다. 최근 세계적인 불황 속에서도 미술시장이 호경기를 맞이하고 있는 점은 미술품의 가격 결정이 주식시장과는 다르다는 것을 잘 보여준다.

국내에서는 경제 외적인 환경도 일파만파 영향을 미친다. 일부 정·재계 인사들이 미술품을 탈세 혹은 비자금 조성의 수단으로 악용한 사실이 밝혀져 툭하면 미술시장에 찬물을 끼얹곤 한다. 이때 큰손 투자자들은 세무조사 등 불똥이 튈까 봐 시장에서 잠시 발을 뺀다. 가뜩이나 영세한 미술시장에는 치명타나 마찬가지다.

서구에서와 같은 합리적인 가격 결정 시스템이 국내에 정착되기 위해서는 아직 걷어 내야 할 장애물이 많다. 투명한 가격 시스템이 정착돼야만 개미군단이 안심하고 진입할 수 있다. 컬렉터도 예술에 대한 진지한 이해를 바탕으로 투자에 임해야 할 것이다. 이익이 안 난다고 금방 손을 터는 태도는 예술 생태계를 또 한 번 죽이는 일이다. 좀 더 긴 호흡으로 기다릴 줄 알아야 한다. 미술시장은 증시가 아니다.

정석범 문화전문기자 sukbumj@hankyung.com

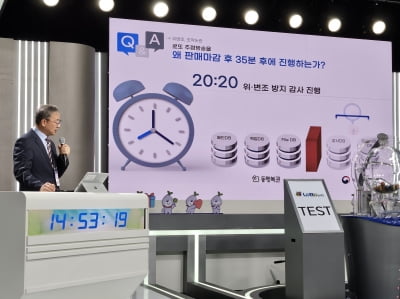

!["로또 조작 불가능합니다"…추첨기 관리 어떻게 하나 봤더니 [영상]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38732915.3.jpg)