숭례문 복원 총체적 부실…"단청·기와·지반 재시공 필요"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

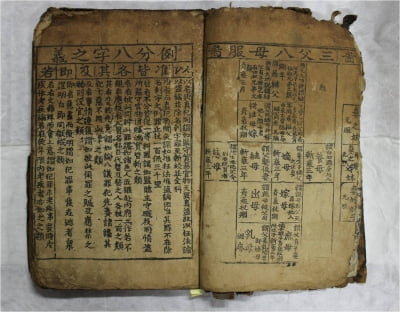

감사원, 문화재 관리실태 발표…단청에 화학접착제 사용

기울어진 첨성대 방치·'겸재화첩' 문화재 지정 검토 안해

기울어진 첨성대 방치·'겸재화첩' 문화재 지정 검토 안해

문화재청은 숭례문 화재 사건이 발생한 다음해인 2009년 민간업체 두 곳과 숭례문 복구공사 계약을 맺고 공사를 진행했는데, 애초 정한 공사기한(5년)을 맞추려다 보니 부실시공이 이뤄졌다고 감사원은 지적했다. 문화재청은 단청공사를 할 때 전통방식대로 아교를 사용할 계획이었는데, 단청장(단청공사 담당자)은 시공과정에서 아교가 흘러내리고 색이 흐려지자 사용이 금지된 화학접착제와 화학안료를 현장에 몰래 반입해 사용했다.

그 결과 단청에 균열이 생기고 떨어지는 현상이 발생했다. 단청장은 값싼 화학접착제를 사용함으로써 3억여원의 부당이익까지 챙겼다. 단청에 물이 닿으면 얼룩이 생기는 현상을 막고자 단청장이 임의로 동유(희석 테레빈유)를 바르는 바람에 화재 위험성만 커졌다.

숭례문 지반을 복원하는 과정에서는 문화재청이 제대로 된 고증이나 자문 없이 공사를 진행해 숭례문 주변 계단부분이 복구 기준시점인 조선 중·후기 지반보다 9.7~29.9㎝ 높게 복원된 것으로 드러났다. 숭례문에 올려진 기와도 생산업체가 현재 쓰이는 규격(KS규격)과 다르게 제작하면 번거롭다고 문제제기하자, 문화재청이 KS규격으로 기와를 만들기로 결정해 화재 발생 전과 크기와 모양이 달라진 것으로 밝혀졌다.

감사원은 관련 인사 5명에 대해 징계를 요청했고, 화학접착제 사용으로 부당이득을 얻은 단청장에 대해서는 지난 3월 경찰에 수사를 요청했다. 또 문화재청에 단청과 지반, 기와에 대해서는 재시공하라고 통보했다. 문화재청 관계자는 “숭례문 주변 지반에 문제가 있다면 잘못된 부분을 확인하고 땅을 깎는 방법 등으로 지반을 조정할 수 있을 것”이라고 말했다.

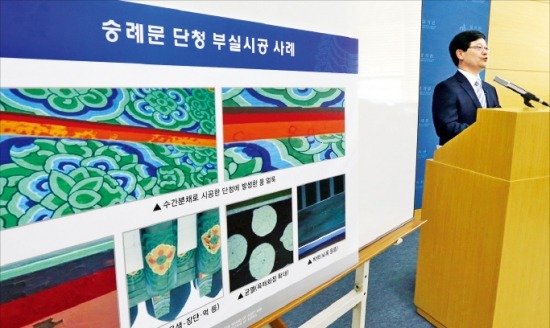

감사원은 경북 경주에 있는 국보 제31호 첨성대가 지반침하로 매년 1㎜씩 기울고 있음에도 제대로 된 정밀검사가 이뤄지지 않고 있다고 지적했다. 경주시는 지난해 안전진단을 하면서 지반상태에 대한 조사를 생략했고, 문화재청은 첨성대 상부 석재가 떨어질 위험이 있음에도 이를 방치하고 있다는 지적이다.

‘겸재 정선 화첩’ 등 외국으로부터 돌려받거나 발굴된 중요 문화재들이 국가의 관리 없이 방치돼온 사실도 적발됐다. 조선시대 진경산수화라는 우리 고유의 화풍을 개척한 겸재 정선의 화첩은 역사적·학술적·예술적 가치가 매우 큰 것으로 2005년 10월 독일이 반환했지만, 문화재청은 아직 국보·보물 등으로 지정하는 검토조차 하지 않은 것으로 밝혀졌다. 문화재청 관계자는 “첨성대는 안전진단을 하고 있으며, 겸재 정선 화첩은 영구임대 방식으로 돌아와 소유권은 독일에 있기 때문에 우리가 국보나 보물로 지정하기 어려운 부분이 있다”고 해명했다.

도병욱/박상익 기자 dodo@hankyung.com