미래부 '탈 많은' 통신요금 인가제 존폐 검토

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'1위 사업자 규제, 現 상황에선 무의미' 지적도…내달까지 결론

2·3위 사업자 몸집 커지고 알뜰폰 등 시장환경 변화

1위 ‘횡포’ 가능성 줄어

파격적 요금 경쟁 유도…소비자 편익 키울 수 있어

2·3위 사업자 몸집 커지고 알뜰폰 등 시장환경 변화

1위 ‘횡포’ 가능성 줄어

파격적 요금 경쟁 유도…소비자 편익 키울 수 있어

미래부 관계자는 26일 “요금인가제 존폐를 검토하기 위해 최근 정보통신정책연구원(KISDI)에 관련 용역을 의뢰한 상태”라며 “전문가들의 다양한 의견 수렴 과정을 거쳐 다음달 말까지 정책 방향을 결정할 계획”이라고 말했다. 시장에서는 폐지해야 한다는 목소리가 높다. 정부 내에서도 과거보다 규제의 필요성이 떨어졌다는 의견이 적지 않은 분위기다.

◆도마에 오른 요금인가제

미래부 관계자는 “시장 상황이 어떻게 돌아가느냐가 관건”이라고 말했다. 폐지를 추진하는 과정에서 1위 사업자의 지위가 갑자기 강화되거나 요금 인상 우려가 커질 경우 정책 추진의 동력을 잃게 된다는 설명이다.

정부는 1991년 통신시장에 적정한 경쟁 환경을 마련한다는 취지에서 요금인가제를 도입했다. 통신은 대표적인 대규모 장치산업이다. 막대한 자본이 필요하기 때문에 아무나 뛰어들 수 없다.

선발사업자가 텃세를 부릴 여지도 크다. 후발사업자를 어느 정도 보호해 주지 않으면 제대로 된 경쟁이 이뤄지지 않게 된다. 이른바 ‘유효 경쟁’이라는 정책 목표 아래 1위 사업자의 부담을 상대적으로 더 늘리는 ‘비대칭 규제’가 나오게 된 이유다.

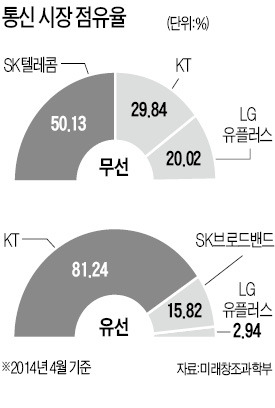

현재 무선 부문에서는 SK텔레콤, 유선 부문은 KT가 요금인가 대상이다. 새로운 요금제를 내놓거나 기존 요금을 인상할 경우 미래부의 허락을 받아야 하는 구조다. 반면 2·3위 사업자는 ‘신고’만으로 해결된다.

미래부는 이번 검토 작업을 거쳐 다음달 존속 또는 폐지를 결정하게 된다. 제3의 안이 나올 가능성도 있다. 한쪽 방향으로 몰고가기엔 시장 상황이 애매하다고 판단될 경우다.

◆“이번엔 꼭 폐지돼야”

통신업체들의 의견은 대체로 요금인가제를 폐지해야 한다는 쪽으로 모인다. ‘피해자’인 1위 사업자는 물론이고 2·3위 사업자도 예전만큼 완강하게 저항하지는 않는 분위기다. 가장 큰 이유는 통신시장의 환경 변화다. 무선 부문 3위 사업자인 LG유플러스의 가입자는 이미 1000만명을 넘어섰다. 알뜰폰도 통신 시장의 한 축으로 빠르게 성장 중이다. 1위 사업자라고 해서 무작정 요금을 올리거나 내릴 수 있는 상황이 아니다. 후발사업자를 쫓아내는 ‘약탈적 요금’의 출현 가능성이 거의 ‘제로(0)’에 가까워졌다는 얘기다.

요금인가제가 ‘소비자 이익’에 부정적인 영향을 미친다는 비판도 설득력을 얻고 있다. 시민단체로부터는 “사실상 통신시장의 과점체제를 유지해 주는 제도”라는 지적도 나온다. 요금인가제가 존속하는 한 1위 사업자의 ‘파격’은 정부라는 관문을 통과하는 동안 무뎌질 공산이 크다.

후발사업자가 따라올 수 없는 수준의 요금제는 허용되지 않기 때문이다. 1위 사업자의 파격적이지 않은 요금제와 그보다 살짝 낮은 수준의 2·3위 사업자 요금제가 매번 반복되는 이유다. 통신사 관계자는 “통신시장이 상품과 서비스 경쟁으로 진화하기 위해서라도 요금인가제는 폐지해야 한다”고 지적했다.

안재석 기자 yagoo@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![[단독] 삼성 파운드리, 5년 절치부심…퀄컴 물량 따내고 TSMC '추격'](https://img.hankyung.com/photo/202601/AA.25530959.3.jpg)