선거자금 챙기려 인허가 뒷돈

"기초단체장은 감시의 눈 없어"

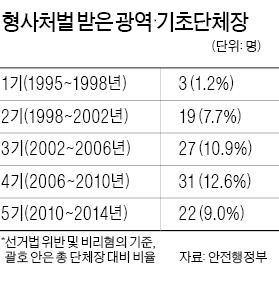

11일 안전행정부에 따르면 1995년 지방자치가 부활한 이후 20년간 형사처벌로 물러난 광역·기초자치단체장은 102명으로, 이 기간 선출된 자치단체장(1230명)의 8.3%에 이른다. 민선 1기 단체장 3명, 2기 19명, 3기 27명, 4기 31명, 5기 22명 등이 비리로 낙마했다.

전문가들은 자치단체장에게 예산과 인사권을 비롯해 대형 사업의 인·허가권이 집중돼 있다보니 갖은 청탁과 이권 개입 등의 유혹이 뒤따를 수밖에 없는 구조적 문제가 자리 잡고 있다고 지적한다. 검찰 수사 결과에 따르면 비리가 적발된 단체장들은 차기 선거자금을 모으기 위해 지역 토호들로부터 뒷돈을 챙기는 대신 청탁을 들어주는 경우가 대부분인 것으로 드러났다.

단체장의 권한 남용은 기초자치단체일수록 더욱 심각하다는 게 지자체 관계자들의 공통된 얘기다. 1990년대 후반부터 개발사업이 본격화된 용인시의 경우 전임 시장 네 명 전원이 사법처리됐다.

경기 성남시와 전북 임실군도 비슷하다. 일선 구청 관계자는 “광역단체의 경우 대규모 예산이 수반되는 사업은 시민단체와 언론의 주목을 끌 수밖에 없지만 기초단체는 사실상 감시의 눈이 없다”고 털어놨다. 구의회 등 기초의회는 단체장이 내놓은 예산안 등을 통과시키는 것 외에는 사실상 감시 기능이 없다고 구청 관계자들은 말한다.

지방자치제 부활 이후 2012년 말까지 임기 중 비위로 사법처리된 지방의원은 1230명에 달한다. 지자체장-지방의원-지역 토호들의 유착 고리에 따른 비리가 만연해 있다는 지적이 나온다.

임승빈 명지대 행정학과 교수는 “단체장은 해당 지역에서 대통령보다 더 강력한 권한을 갖고 있다”며 “시민단체 등 외부인들이 집행부의 활동을 제대로 감시할 수 있어야 한다”고 지적했다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com

![[속보] 尹 대통령 측, 오후 4시30분 기자간담회 예고](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39318254.3.jpg)