韓銀에 안 돌아온 '오만원' 1조3000억 어디로

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

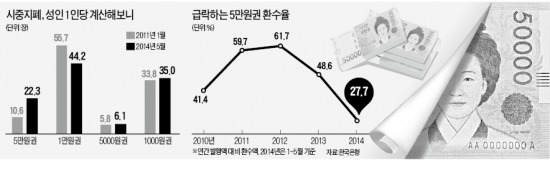

올들어 회수율 27.7%로 작년의 절반…"집 금고 등 지하경제로 흘러간 듯"

시중 지폐 5만원권 비중 66.5%로 사상 최고

시중 지폐 5만원권 비중 66.5%로 사상 최고

17일 한국은행에 따르면 지난 1~5월 5만원권 발행액에서 같은 기간 환수액을 나눈 ‘환수율’은 27.7%로 전년 동기(52.3%)의 절반에 그쳤다. 한은 금고에서 인출돼 시장에 풀린 5만원권이 100장이라면, 이 기간 금고로 다시 들어온 것은 28장이란 의미다. 올 1~5월 발행된 5만원권은 5조2529억원인데 같은 기간 환수된 5만원권은 1조4575억원에 그쳤다. 지난해 환수율 기준으로 보면 예년보다 1조2898억원이 금고로 돌아오지 않았다는 의미다.

5만원권이 시장에 처음 풀린 것은 2009년 6월23일. 연간 환수율은 2010년(41.4%)에서 2012년(61.7%)까지 올랐다가 2013년(48.6%)부터 급락하기 시작했다. 1만원권 환수율 94.6%(2013년)와 비교해 크게 낮다.

조영무 LG경제연구원 연구위원은 “경제주체들의 지갑이나 금고 등 어딘가에 고여 있는 현금이 많기 때문”이라고 추정했다. 뒤집어 말하면 국민이 느끼는 것보다 5만원권이 많이 발행됐다는 뜻이다. 시중에 풀린 화폐 66조9130억원 가운데 5만원권이 차지하는 비중(액수 기준)은 지난달 말 66.5%로 사상 최고를 기록했다.

성인 인구(올해 추계 3996만명)로 나누면 한 사람당 5만원권 22.3장을 가진 셈이 된다. 2011년 1월 보유 장수(10.6장)의 두 배에 달하지만, 실생활에서 5만원권이 그렇게 흔해졌는지는 체감하기 어렵다. 1만원권 보유 장수가 같은 기간 1인당 55.7장에서 44.2장으로 줄어든 것과 비교해도 ‘5만원권 실종’은 두드러진다.

정상덕 한은 발권기획팀장은 “환수되지 않은 5만원권의 행방은 알기 어렵다”며 “고액권 특성상 보관 수요가 높은 것은 사실”이라고 말했다. 전문가들은 고액자산가와 자영업자의 금고 등 ‘지하경제’로 5만원권이 흘러갔을 것으로 추정한다.

실제로 지난해 금융소득 과세가 강화된 후 예금을 빼내 현금으로 보관하는 사례가 적지 않다. 정부가 세수 확대를 위해 ‘지하경제 양성화’를 외친 시점도 5만원권 환수율 급락과 겹친다. 지하경제를 줄이겠다는 선언이 지하경제를 더 깊은 곳으로 숨어들게 만든 셈이다. 신용카드 소득공제 혜택 등이 줄어든 것도 현금 선호 현상을 부추긴 요인으로 지적된다.

과거 고액권 발행을 반대하던 논리도 비슷했다. 5만원권이 탈세와 뇌물 등 검은돈으로 악용될 것이란 우려였다. 현금은 수표와 달리 사용자 신원이 남지 않는다. 5만원권이 인기를 얻으면서 10만원권 수표 결제 규모는 2008년 이후 급감했다.

5만원권 환수율 급락의 또 다른 배경으로는 저금리가 꼽힌다. 정기예금 등 저축성수신상품의 금리는 역대 최저인 연 2.60%(4월 기준)에 머물고 있다. 이자수익이 낮다 보니 현금으로 갖고 있어도 기회비용이 크지 않다.

한은은 지난해 북핵사태로 현금 보유 성향이 높아진 점도 주목했다. 집집마다 보관한 비상금이 다시 거래용도로 풀리려면 시간이 필요하다는 설명이다.

조 연구위원은 “지하경제가 커지면 세수 확보가 어렵고 거래 투명성도 낮아지는 만큼 주의가 필요하다”고 강조했다. 한은은 5만원권 발행 5주년을 맞아 유통 여건 등을 지속적으로 분석할 예정이다.

김유미 기자 warmfront@hankyung.com

![산타랠리 끝난 美 증시, 애플만 고공행진…대통령 권한대행 탄핵안 표결 [모닝브리핑]](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZN.39038931.3.jpg)