경쟁사 "10만 기지국 광고, 소비자에 혼란"

광고가 나오자 SK텔레콤과 LG유플러스 등 경쟁 업체들은 즉각 반발했다. 광대역 LTE-A용 기지국 수가 상대적으로 가장 적은 KT가 어떻게 이런 광고를 내놓을 수 있느냐는 지적이다.

일부에서는 광대역 LTE망과 광대역 LTE-A망을 교묘하게 혼용해 소비자를 헷갈리게 하는 ‘속임수’라는 비판까지 제기된다.

KT는 반박했다. LTE-A 서비스의 기반이 되는 주력망 품질은 KT가 가장 우수하다는 항변이다. 통신기술 경쟁이 마케팅 비방전으로 비화하는 양상이다.

광대역 LTE-A의 최고 다운로드 속도는 초당 225메가비트(Mb). 기존 LTE 기준 최고 속도인 75Mbps보다 세 배 빠르다. LTE-A 서비스는 SK텔레콤이 지난달 19일 가장 먼저 상용화했다. LG유플러스와 KT가 곧바로 추격전에 나서면서 이달 들어 3사 경쟁체제가 본격화했다.

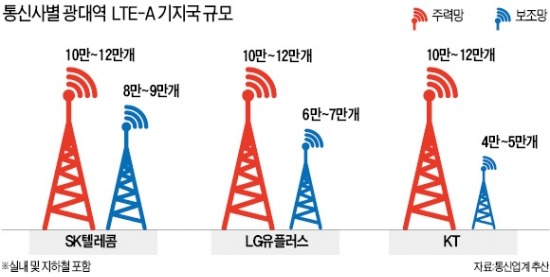

광대역 LTE-A는 일종의 ‘묶음 기술’이기 때문에 통신망도 기본적으로 두 종류가 필요하다. 통신업계에서는 이를 주력망과 보조망이라고 구분한다.

주력망 수준에 대해서는 의견이 엇갈린다. SK텔레콤과 LG유플러스는 3사 모두 엇비슷한 수준이라고 주장하는 반면 KT는 ‘우리가 훨씬 촘촘하다’는 입장이다. 보조망은 서로 차이가 난다는 데 이견이 없다.

통신업계에 따르면 SK텔레콤의 보조망 기지국은 8만~9만곳으로 KT(4만~5만곳)의 두 배 수준이다. LG유플러스는 6만~7만곳으로 2위다. 한국방송통신전파진흥원의 검증과 중앙전파관리소 인증이 끝난 ‘공식’ 보조망 수는 격차가 더 벌어진다는 주장도 있다.

SK텔레콤은 6만곳, LG유플러스는 5만곳인 반면 KT는 2만곳을 밑돈다는 추산이다. 통신업계 관계자는 “광대역 LTE-A는 일반 LTE와 광대역 LTE가 모두 잡히는 교집합 지역에서만 가능한 서비스”라며 “KT의 광대역 LTE-A망 커버리지는 전국망 대비 50% 수준에 못 미친다는 게 업계의 공통된 추산”이라고 말했다.

○900㎒ 덫에 걸린 KT

통신 3사의 보조망 구축 속도에 차이가 나는 이유는 주파수 대역이 서로 다르기 때문이다. SK텔레콤은 1.8㎓, LG유플러스는 2.6㎓, KT는 900㎒를 보조망으로 사용한다.

이 중 SK텔레콤을 제외한 LG유플러스와 KT의 보조망 주파수 대역은 통신망에 처음 활용되는 것이다. 그만큼 망 구축에 돈과 시간이 추가로 필요하다.

KT가 사용 중인 900㎒는 주파수 간섭 현상까지 심하다. KT도 900㎒를 할당받은 초기부터 이런 불만을 공식적으로 제기해 왔다.

작년 7월 열린 ‘900㎒ 대역 주파수 간섭에 대한 현장검증 시연회’에서는 KT 관계자가 직접 나서 “900㎒ 주파수를 보조망으로 삼아 LTE-A를 하려 했지만 간섭이 심해 이용할 수 없는 상황”이라며 “간섭 영향이 적은 주파수 대역으로 정부가 옮겨줘야 한다”고 주장하기도 했다.

KT도 보조망 구축이 상대적으로 미흡한 상황이라는 점은 인정한다. 다만 보조망만으로 LTE-A 서비스의 경쟁력을 언급하는 건 부당하다는 반응이다.

KT 관계자는 “경쟁사의 주력망이 1차로라면 KT는 2차로”라며 “900㎒의 주파수 간섭 문제도 이젠 해결된 상태”라고 말했다.

■ 광대역 LTE-A

광대역 LTE 주파수에 별도의 일반 LTE 주파수를 묶어 함께 쓰는 것을 말한다. 기존 광대역 LTE에 길이 하나 더 생기는 셈. 예컨대 2차로에 1차로를 붙여서 3차로를 만든 것이다. 도로가 넓어지면 차량 흐름이 빨라지듯 주파수 폭이 넓어지면 데이터 속도가 빨라진다.

안재석 기자 yagoo@hankyung.com

![돈 푸는 사우디, 국제표준 이끄는 中…한국 'e스포츠 리더십' 위태 [이주현의 로그인 e스포츠]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.37801811.3.jpg)