세대 갈등이 독일만의 현상이랴. 베이비부머들은 전후 여러 나라의 경제를 키웠다. 하지만 그 자녀들에겐 거대한 그림자도 드리웠다. 일본의 버블세대, 유럽의 천유로 세대, 미국의 빈털터리 세대들이다. 한국에선 88만원세대라 했다. 그 갈등 사이에 낀 세대도 있다. 90년대 사회로 진출한 X세대가 그렇다. 이제는 586, 486으로 분화됐을 테지만 386세대의 일부도 낀 세대다.

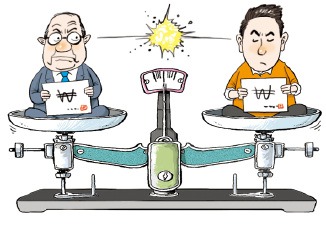

‘요즘 젊은이들 버릇이 없어 큰 걱정.’ 고대 메소포타미아 유적에서 이런 기록이 발굴됐다는 것도 영 우스개만은 아니었을 것이다. ‘부자(父子)는 함께 농사 못 짓는다’는 말도 있으니 세대 간 대립은 어디서나 비슷하다. 문제는 수명이 갑자기 늘어나고, 가족제도까지 급변한 데 있다. ‘젊은 노인’들은 세를 이루며 경제주체로 완강히 버티고 고학력 자녀들은 갈 곳도 없다. 갈등의 양상은 구조적이고 사회적이다. 더구나 기성세대는 자기 밥그릇을 오히려 키운다. 60세 정년연장법이 그렇다. 신세대 일자리는 어디로 가나.

세계 최저인 한국의 저출산율도 떼어서 볼 수는 없다. 자식은 과연 자산 내지는 평생 보험일까? 아니면 무한대의 부채일까? 물론 어떤 자식이냐에 달렸을 것이다. 합계출산율이 세계 최저 수준인 1.2로 떨어진 걸 보면 지금 2030세대는 자녀를 일단 부채로 인식하는 것 같다.

엊그제 한국은행 보고서를 봐도 청년들의 어깨는 확실히 무겁다. 현재의 2030 연령은 평생 공공부문에서 받을 혜택보다 1억원 이상 더 부담해야 한다는 분석이었다. 대신 50대 후반부터는 낸 것보다 공적 혜택이 더 커진다. 나랏돈 쉽게 쓰고, 공공연금에서 좋은 것 다 하고, 공적보험도 무서운 줄 모르는 지출 초과가 계속되면 비용은 누가 대나. 2030의 어깨에 복지 청구서가 쌓여갈 것이다. 일종의 세대착취다. 성급한 복지포퓰리즘의 결과지만 이런 것까지 일본을 닮아간다. 선거 때마다 복지천국에 귀가 솔깃해지는 청년들에게도 자승자박처럼 책임은 있다.

자식 키우느라 내 청춘 다 보냈다! 이 땅의 베이비부머들은 그렇게 불평하겠지만 ‘세대회계’를 적용하면 꼭 그렇지도 않다. 2030이야말로 소주잔 두고 한탄할 것이다. 부모세대 봉양하느라 내 젊음 다 간다!

허원순 논설위원 huhws@hankyung.com

![[한경에세이] 고령화 시대를 준비하는 노동](https://img.hankyung.com/photo/202502/07.39155403.3.jpg)

![[조일훈 칼럼] 누가 청년의 敵인가](https://img.hankyung.com/photo/202502/07.35383340.3.jpg)

![[차장 칼럼] 산업통상자원부의 시간이 왔다](https://img.hankyung.com/photo/202502/07.19613731.3.jpg)