부산대 시절 500여건 거래…친구들에 수수료 10% 받아

"중고거래 앱 만들어보자"…月 거래액 4000만원 성장

지난 18일 찾은 서울 역삼동 셀잇 사무실은 여느 스타트업과 달랐다. 보통 스타트업 사무실은 컴퓨터와 책상만 달랑 놓여 있다. 셀잇 사무실은 창고에 더 가까웠다.

김 대표는 “셀잇은 중고거래시 발생하는 피해를 막기 위해 판매자로부터 물건을 받아 상태를 확인한 뒤에 구매자에게 넘기고 있기 때문”이라고 말했다.

◆중고 전문가의 중고거래 창업

부산대 기계공학과를 졸업한 그는 학교에서 유명한 중고거래 전문가였다. 그가 대학 4년 동안 한 중고거래만 500~600건에 달한다. 물론 판매 수수료 10%를 챙겼다.

중고거래 서비스로 바로 창업을 한 것은 아니었다. 대학을 졸업할 때만 해도 그저 개인적인 취미였다. 첫 창업은 모바일 애플리케이션(응용프로그램·앱) 개발이었다. 대학 4학년이던 2011년 여름, 부산대 응용화학과에 다니던 1년 선배 김철우 셀잇 최고제품책임자(CPO)의 꾐에 빠져서였다. 김 대표는 “취업을 하려고 처음엔 거절했지만 예쁜 여성과의 소개팅을 주선해준 것에 진심을 확인하고 합류하게 됐다”고 웃었다.

모바일 앱 사업은 잘 안 됐다. 둘은 이듬해 4월 서울에 올라와 신림동에 방을 구했다. 김 CPO는 다른 스타트업의 프로덕트 매니저로 일을 시작했고, 김 대표는 당시 각광받던 휴대폰 케이스 사업에 뛰어들었다. 중국에서 제조해 북미와 아시아 시장을 공략한다는 거창한 계획이었지만 1년 만에 접고 말았다. 그는 “기계공학을 전공했기 때문에 제조에는 자신이 있었다”며 “그런데 막상 해보니 휴대폰 케이스는 제조보다 유통이 더 중요한 사업이었다”고 말했다.

2013년 봄, 둘은 커피숍에서 옛날 얘기를 나눴다. 그때 아이디어가 떠올랐다. 그는 “예나 지금이나 중고거래는 사기도 당하기 쉽고 불편하다”면서 “마침 그때 음식배달 대행이니 뭐니 하면서 대행 서비스가 뜨고 있었다”고 설명했다.

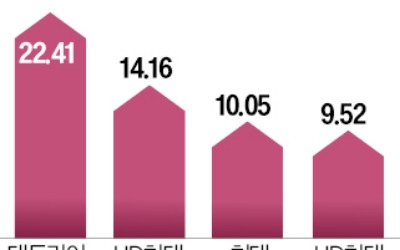

그해 5~6월 짬짬이 시간을 내 회의하고 기획을 하면서 일을 진행했고, 8월31일 처음 모바일 앱을 만들어 출시했다. 점점 쓰는 사람이 늘었고 올 2월 정식으로 법인을 세웠다. 더벤처스에서 투자도 받았다. 지금은 월 거래액이 4000만원까지 늘었다. 1만대 이상의 스마트폰과 노트북 태블릿 카메라 등이 등록된 중고시장으로 성장했다.

◆“동남아로도 진출할 것”

처음엔 의류 신발 전자기기 책 등 온갖 물건을 다 팔았지만 지금은 전자기기만 취급한다. 제품 상태를 확인하고 가격을 매기기 쉽기 때문이다. 김 CPO는 “셀잇의 장점은 합리적이고 편리한 중고거래에 있다”고 강조했다. 제품 사진을 몇 장 찍어 올리면 셀잇에서 박스와 포장재를 택배로 보내준다. 판매자는 물건을 박스에 담아 편의점에 맡기기만 하면 끝이다.

판매 가격은 등록하는 순간 바로 정해진다. 김 CPO는 “주요 중고거래 장터의 가격을 토대로 가격이 매겨진다”며 “우리는 중간 수수료만 받기 때문에 구매자에게 더 비싸게 팔 유인도 없다”고 했다.

김 대표는 “한국 중고 전자기기가 동남아에서 비싸게 팔리는 것에 기회를 엿보고 있다”며 “싱가포르를 시작으로 동남아 지역으로 서비스를 확대할 계획”이라고 말했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

!['이름값' 한 농심 레드포스, '레드 승률' 가장 높았다 [이주현의 로그인 e스포츠]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39516336.3.jpg)

![[단독] "손 꼭 잡고 다니던 부부"…알고보니 100억 사기꾼](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39490611.3.jpg)