24일 산업통상자원부에 따르면 OECD는 34개 회원국을 비교 평가한 이 같은 내용의 ‘2014년 기업가정신 보고서’를 내놨다. OECD는 창업 유형을 △‘먹고살기’ 위한 생계형 창업 △환경 변화가 제공하는 기회를 잡아 기존 소득 수준을 넘어서고자 하는 기회추구형 창업 △가족이 소유·경영하는 가족기업형 창업으로 나눴다.

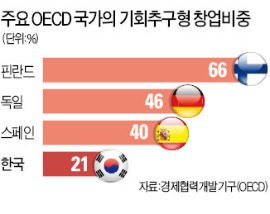

한국은 이 중 생계형 창업 비중이 63%로 인도(66%)에 이어 2위를 차지했다. 하지만 기회추구형 창업 비중은 21%에 불과해 34위였다. 덴마크(76%) 네덜란드(67%) 핀란드(66%) 스페인(40%) 등 기회추구형 창업 비중이 높은 국가에 크게 못 미치는 수준이다. 혁신적인 아이디어를 사업화하는 방식으로 창업하기보다는 먹고살기에 급급해 치킨집이나 프랜차이즈 등 자영업을 영위하는 이들이 압도적이라는 얘기다.

한국 서비스 부문, 기업가정신 '장애물' 오히려 더 늘어

그러나 한국은 제조업 부문 소기업의 1인당 생산성이 3만5100달러로 아일랜드(2만9500달러)에 이어 두 번째로 낮았다. 소기업의 부가가치 창출 비중 역시 13.67%로 일본(3.96%) 스위스(13.62%)에 이어 세 번째로 낮았다. 김연수 산업부 다자통상협력과 서기관은 “중소기업의 경쟁력을 높이고 기업가정신을 키우는 데 더 많은 노력을 기울여야 한다는 점을 말해준다”고 설명했다.

OECD는 한국 서비스 부문에 기업가정신을 가로막는 장애 요인이 여전히 많다고 지적했다. 장애 요인을 0(가장 적음)에서 6(가장 많음)으로 지수화한 내용에 따르면 서비스 부문에 대한 한국 내 기업가정신 장애 요소는 지난해 3.01로 2003년 2.98보다 오히려 소폭 높아졌다. 스타트업(초기 벤처기업)을 운영하는 이들에 대한 행정적인 부담도 높은 편이었다. ‘행정적인 절차가 창업 기업에 주는 부담’에서 한국은 이 부문 조사 대상 30개국 중 21위였다.

한국과 일본, 호주 등은 자기 고용(자신이 소유한 기업체에서 일하는 것)이 글로벌 금융위기 이전 수준을 회복하지 못했다고 OECD는 평가했다. 2009년부터 창업 관련 규제를 개선해온 프랑스 등은 창업과 자기 고용 모두 금융위기 이전보다 높은 수준으로 나타났다.

김 서기관은 “한국은 혁신을 저해하는 요인으로 재원 부족과 혁신에 대한 높은 비용이 가장 많이 지적됐다”며 “정부는 중소기업 경쟁력을 강화하기 위해 대·중소기업 간 협력 생태계 조성, 기술개발 지원, 해외 진출 확대 등의 노력을 기울일 계획”이라고 말했다.

세종=심성미 기자 smshim@hankyung.com