"獨경제 최대 위협은 자만심"…재계, 최저임금 보장 등 메르켈 정책 비판

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

독일 2분기 경제성장률이 마이너스를 기록해 유럽 경제 전반에 침체 우려가 커지는 가운데 독일 기업인들마저 이 같은 불만의 목소리를 내고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 1일 보도했다. 경제 전문가들이 독일 성장률 하락의 주요인을 대(對)러시아 수출 금지 조치에서 찾고 있지만, 앙겔라 메르켈 총리의 빗나간 정책 방향과 노동인구 감소 등 독일 내부의 구조적 문제가 더 심각하다는 게 업계의 지적이다.

독일 상공회의소(DIHK)를 중심으로 한 기업 총수들은 메르켈 총리가 올 들어 도입한 반(反)시장 정책에 불만을 표시해왔다. 독일 중소기업이 저출산으로 인한 심각한 노동력 부족에 시달리고 있는데도 정부가 내년부터 최저임금제를 도입하고, 연금 수령 연령을 낮추는 등 포퓰리즘(대중인기 영합주의)적 법안을 통과시켰다는 이유에서다. 독일은 그동안 국가 단위의 최저임금제 없이 노사 자율협상을 통해 직종별로 임금을 결정해왔다. 그러나 메르켈 총리가 대연정 개혁안을 수용하면서 내년부터 모든 노동자가 시간당 최저 8.5유로(약 1만1700원)의 임금을 보장받는다. 최저임금제 도입으로 혜택을 보는 저임금 노동자는 370만~500만명에 이른다. 독일 재계는 “최저임금제가 약 90만개의 파트타임 일자리를 없앨 것”이라고 반발해왔다.

독일 의회는 또 지난 7월1일부터 연금수령 개시 연령을 65세에서 63세로 낮췄다. 이 개혁안으로 연 90억~110억유로의 정부 예산이 더 투입될 전망이다. FT는 “독일 경제가 안정적인 성장을 이어갈 때는 무관했지만 중도좌파 사회민주당이 추진한 이 같은 정책은 앞으로 독일 경제에 부메랑이 돼 돌아올 것”이라고 지적했다.

외부 환경도 녹록지 않다. 수출 주도 경제를 꾸려온 독일에 최근 러시아와의 관계 악화는 물론 브라질, 중국 등 신흥시장 성장 둔화도 악재로 작용하고 있다. 전문가들은 독일 국내총생산(GDP)의 절반가량이 수출에서 나오기 때문에 외부 환경에 민감할 수밖에 없다고 지적했다.

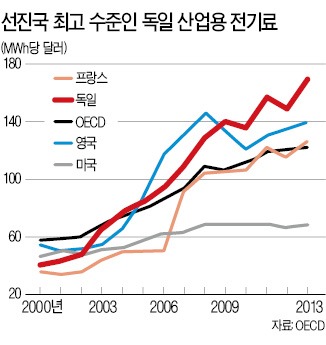

에너지 정책은 엇박자를 내고 있다. 독일 정부는 ‘2022년 원전 제로’를 외치며 원자력과 화석 연료 대신 신재생에너지 비중을 높이는 정책을 펴고 있지만 미국은 셰일에너지 혁명을 외치며 독일 제조업을 턱밑까지 추격하고 있다. 현재 독일 산업용 전기료는 미국, 영국, 프랑스, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균보다 비싸다. 신재생에너지에 보조금을 지원하면서 부담이 오히려 기업에 고스란히 전가돼 최근 5년간 전기료는 60% 상승했다. 독일 대형 투자은행의 애널리스트는 “현 정부정책은 거의 재앙에 가깝다”며 “어렵게 쌓아올린 제조업 강국 노하우가 한순간에 무너질 수 있다”고 경고했다.

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["구축함 만들겠다"…美 급한 불 떨어지자 벌어진 깜짝 결과 [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202406/01.37156045.3.jpg)

![분기 말 차익 실현에 하락…나스닥 0.71%↓ [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.36784036.1.jpg)