'단통법'의 역설…휴대폰 구매비·위약금 올라

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

가계 통신비 더 늘 수도

다음달 1일 단말기유통구조개선법(단통법) 시행을 앞두고 소비자단체 컨슈머워치가 내놓은 논평이다. 단통법이 ‘가계통신비 절감’이라는 입법 취지를 제대로 살리지 못할 것이라는 지적이다.

단통법은 보조금을 받아 새 단말기를 싸게 구입하는 방법과 매달 통신요금을 일정액 할인받는 방법 중 유리한 쪽을 선택할 수 있는 조항을 담고 있다. 중고폰 사용자나 2년 이상 휴대폰을 사용한 사람들은 새 휴대폰을 산 사람들이 받는 보조금에 상응하는 12%의 요금을 추가 할인받을 수 있다.

전문가들은 소비자 차별은 어느 정도 해소될 수 있지만 휴대폰 구입 비용은 오히려 올라갈 수 있다고 우려한다. 방송통신위원회는 최근 보조금 상한액을 30만원으로 결정했다. 2009년 정한 상한액 27만원에서 소폭 올리는 데 그쳤다.

소비자가 휴대폰을 바꿀 때 받는 실제 보조금이 오히려 줄어들 여지가 커졌다. 보조금 상한액이 올초 통신업체들이 사용한 1인당 평균 보조금(42만7000원)보다 낮기 때문이다. 많게는 60만~70만원의 보조금이 나오던 기간을 활용해 휴대폰을 샀던 소비자 입장에서는 휴대폰을 더 비싸게 사야 한다는 불만이 나올 수밖에 없는 구조다.

단통법 시행 이후 소비자들의 위약금 부담이 늘어나는 것도 문제점으로 꼽힌다. 약정 기간 중 통신업체를 바꿀 때 지금까지는 할인받은 요금에 대해서만 위약금을 냈지만 앞으로는 지원받은 보조금에 대해서도 위약금을 내야 한다. 높은 요금제에서 낮은 상품으로 바꿔도 위약금을 낼 수 있다. 전체 가계통신비 부담을 줄이려는 박근혜 정부의 목표에 역효과가 생길 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

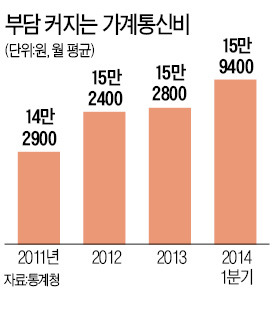

가구당 월평균 가계통신비는 2011년 14만2900원에서 올 1분기 15만9400원으로 계속 늘어나고 있다. 권은희 새누리당 의원과 전병헌 새정치민주연합 의원 등은 최근 이 같은 문제를 개선하기 위해 요금인가제를 폐지하는 법안을 발의했다.

이유미 컨슈머워치 사무국장은 “소비자를 보호한다는 명목으로 정부가 단통법을 만들어 시장에 개입했지만 기업 간 경쟁이 축소되고 그 비용이 고스란히 소비자 몫으로 돌아가는 부작용만 낳을 가능성이 높다”고 말했다.

김태훈 기자 taehun@hankyung.com