세계 최고의 부자이긴 하지만 토니 스타크는 천문학적인 돈을 들여 슈트를 다시 제작해야 할 처지에 놓였습니다. 이 때 ‘짠’ 하고 한국 과학자들이 나타나 고장난 부분에 PT용 레이저포인터로 ‘빛’을 한 차례 쏘니 슈트가 다시 작동하기 시작했다는 얘기.

과학과 산업계에 따르면 최근 이른바 ‘휘어지는’ 전자기기가 나오면서 금속 재질의 전기회로는 균열로 인한 불량 (고장) 발생의 가능성이 점점 높아지는 추세란 분석입니다. 더구나 미세하면서도 구조가 복잡해 ‘수리’보다는 ‘키트 단위’로 부품을 교환해야 하거나 아예 쓰지 못할 지경에 이르기까지 한다는 지적입니다.

이는 앞서 언급한 아이언맨과 같은 인간형 로봇이나 웨어러블 컴퓨터에 쓰이는 금속전선의 경우 지속적으로 움직여야 해 끊어지는 손상 가능성이 높은데서 비롯합니다. 이 같은 차세대 제품의 상용화에 앞서 반드시 해결해야 할 숙제로 첫 손 꼽혀 왔다고 과학계는 설명합니다. 막대한 수리 비용과 자원낭비의 측면이 따른다는 얘깁니다

이러한 문제 해결책을 국내 연구진이 제시했습니다. 한국과학기술원 KAIST의 생명화학공학과 박정기·김희탁 교수와 성균관대학교 성균나노과학기술원 (SAINT) 이승우 교수가 주인공인데요.

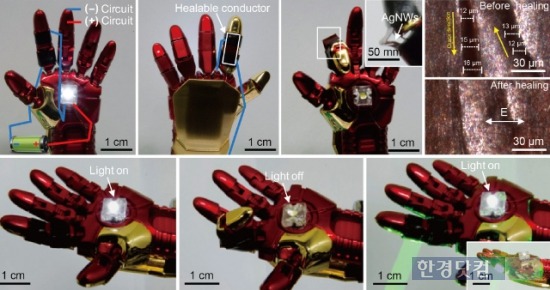

연구팀은 오늘 10월 15일 “끊어진 전기회로에 레이저를 쪼이면 단락 부분이 원래 상태로 되돌아가 (다시 붙어) 전기를 통하게 하는 ‘빛을 이용한 자기회복 전기회로’ 기술을 세계에서 처음 확보했다”고 밝혔습니다.

KAIST에 따르면 이번에 개발한 회로는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 발표용 레이저포인터를 2분 가량 쏘는 것으로 끊어진 부위를 처음처럼 완벽하게 수리할 수 있는 게 특징입니다.

무엇보다 휘고 접고 비틀어도 잘 작동되는 연성기판을 사용하기 때문에 플렉시블 전자기기나 웨어러블 컴퓨터는 물론 움직임 많은 인간형 로봇의 전선으로 적용하고 끊어지면 곧바로 수리할 수 있다고 합니다.

연구팀이 진행한 관련 전기회로의 개발과 테스트 과정은 이렇습니다. 1, 쏘는 빛의 편광 방향과 나란히 움직이는 '아조고분자'를 휘어지는 성질을 가진 연성필름에 코팅. 2, 그 위에 전기전도도가 뛰어나고 합성을 손쉽게 할 수 있는 '은나노와이어'를 입혀 휘는 전기회로 완성.

[※아조고분자=아조기 양쪽에 벤젠 링을 포함하는 물질이 사슬 (고분자체인)로 연결된 형태를 일컫는다. 아조고분자는 빛을 받을 때 빛의 편광 방향과 나란하게 배열되는 게 특성. 이 효과 때문에 빛의 편광방향과 같은 방향으로 움직인다. 그러나 현재 왜 아조고분자의 배열이 고분자의 움직임을 유도하는가 하는 것은 미지수로 남아 있다.]

[※은나노와이어=은Ag으로 이루어진 나노사이즈의 막대기. 전기전도도가 우수하고 합성이 손쉽다.]

3, 완성된 자기회복 전기회로에 인위적인 균열을 만들어 단락시킴. 4, 회로가 끊어진 부분에 500mw/cm2 (단위면적당 발광 에너지) 세기의 레이저 빛을 쏘자 아조고분자가 편광방향과 나란한 움직임을 보임. 5, 동시에 도포한 은나노와이어가 아조고분자와 같이 움직이며 끊어진 부분이 다시 접착돼 단락된 전기전도도가 회복.

박정기 교수는 “플렉시블 전자기기의 전기회로 단락문제를 해결해 전자기기 사용수명을 연장시킬 수 있는 가능성을 제시했다”며 “영화 속 아이언맨도 탐낼 만한 차세대 신기술”이라고 강조했습니다.

이승우 교수는 “기존 자기회복 전기회로 기술의 단점으로 불린 ‘고온’ ‘해로운 용매’ 사용과 같은 복잡한 회복과정이 전혀 없다”고 설명했습니다.

KAIST 강홍석 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 재료 분야의 세계적 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼스 Advanced Functional Materials’ 9월 16일자에 실렸습니다.

[이미지 설명=연구팀이 이번에 제작한 자기회복 필름의 웨어러블기기에 대한 적용 가능성을 설명하는 것. 장난감 손에 회로를 연결한 뒤 반복적으로 구부려 전기전도를 끊고 빛을 쏘면 회복한다.=KAIST제공]

한경닷컴 뉴스국 윤진식 편집위원 jsyoon@hankyung.com