"아리랑 3A에 강아지도 구별하는 카메라 탑재"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

과학기술 프런티어

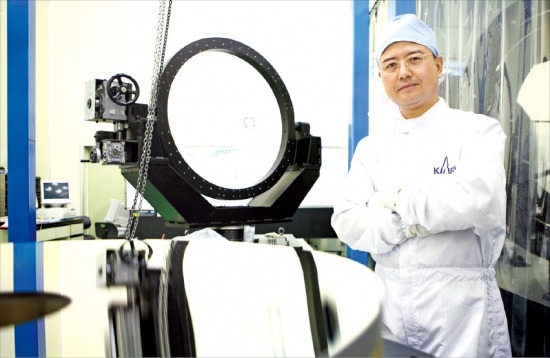

이승훈 한국항공우주연구원 위성탑재체실장

중력 50배까지 버티도록 설계

지표면 55cm 물체도 식별

"2017년 달 궤도선 발사 목표"

이승훈 한국항공우주연구원 위성탑재체실장

중력 50배까지 버티도록 설계

지표면 55cm 물체도 식별

"2017년 달 궤도선 발사 목표"

국내에서도 우주에 대한 관심이 높아지고 있다. 내년 1월에는 국내 최초 민간 주도로 만든 관측위성 ‘아리랑 3A호’가 발사된다. 최근에는 달 탐사 프로젝트도 논의 중이다. 23일 이승훈 한국항공우주연구원 위성탑재체실장을 만났다. 그는 국내 인공위성 역사의 산증인이다.

○국내 위성 카메라 역사와 동행

이승훈 실장이 하는 일은 인공위성 카메라를 만드는 것이다. 아리랑 3A호에 들어간 위성 카메라도 이 실장의 연구팀에서 만들었다. 지표면 55㎝ 크기의 물체까지 식별할 수 있다. 사람은 물론 강아지도 구별할 수 있는 수준이다. 카메라 렌즈는 다섯 개의 반사경으로 이뤄졌다. 반사경이 많을수록 성능이 좋아지지만 공간을 많이 차지하는 게 문제다.

이 실장은 카메라 경통 내에 반사경이 배열되는 구조를 바꿔 이 문제를 해결했다. 경통은 렌즈와 반사경을 연결하는 둥근 통으로 빛이 지나가는 경로를 말한다. 안쪽에 거울이 달려 있어 빛의 경로를 바꿔주는 역할을 한다. 아리랑 3A호에 들어가는 카메라의 주반사경은 직경이 81㎝에 달하지만 오차는 15나노미터(㎚·10억분의 1m)에 불과하다. 로켓 발사 시 진동이 매우 크기 때문에 중력의 50배까지 버틸 수 있도록 설계됐다.

위성탑재체실의 주된 연구 목표는 카메라의 해상도를 높여 더 작은 물체도 식별할 수 있도록 만드는 것이다. 1999년 발사된 아리랑 1호는 미국 기업이 만든 위성이었다. 미국팀과 협업하면서 처음으로 인공위성 카메라 기술을 습득했다. 당시 인공위성 카메라의 해상도는 지표면 6.6m 크기의 물체를 판별할 수 있는 수준이었다. 아리랑 1호 발사 후 정부로부터 아리랑 2호의 개발과제가 나왔다. 카메라의 해상도를 1m 크기 물체를 구별할 수 있는 수준으로 만들라는 것이었다. 미국은 해상도 1m 이하 카메라 기술을 국가기밀로 정해 공개하지 않았다.

○폭탄테러 속에서도 연구개발

이 실장은 이스라엘로 날아갔다. 항공우주기술이 발달한 이스라엘과의 공동연구를 통해 아리랑 2호 프로젝트를 성공시키기 위해서였다. 2000년부터 5년간 연구를 지속했다. 당시 연구원이던 이 실장은 2002년 파견돼 2004년 카메라 개발이 완료될 때까지 이스라엘에 머물렀다.

당시 이스라엘은 팔레스타인과의 분쟁으로 치안 상태가 최악이었다. 사람이 많이 몰리는 시장이나 버스 정류장에서는 하루가 멀다 하고 폭탄 테러가 일어났다. 엎친 데 덮친 격으로 2003년에는 이라크전이 발발했다. 연구팀은 화학전에 대비해 허리에 방독면을 차고 연구를 진행했다.

본격적인 전투가 시작되자 4개월간 임시 철수한 연구팀은 전쟁이 끝나자 곧바로 복귀해 연구를 계속했다. 휴가도 반납하고 밤낮없이 연구한 결과 2004년 마침내 1m 해상도의 위성 카메라 개발에 성공, 2006년 발사한 아리랑 2호에 탑재할 수 있었다. 여세를 몰아 2012년에는 순수 국내 기술로 완성한 70㎝ 해상도의 위성 카메라를 아리랑 3호에 실어 쏘아 올렸다.

이 실장은 달 탐사에 대해서도 긍정적이다. 그는 “지금껏 우리가 축적해온 기술과 미국항공우주국(NASA)의 도움이 있다면 2017년 달 궤도선 발사가 불가능한 것만은 아니다”며 “궤도선 개발이 시작되면 달 표면을 관측할 카메라 개발에 착수할 것”이라고 말했다. 정부는 2017년 NASA와 함께 달 궤도선을 쏘아 올리고, 2020년 달 탐사선을 보낸다는 계획이다.

박병종 기자 ddak@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT