(3) 대학교수 월급 4000원 '미스터리'

1弗=100원, 실제론 8000원

북한 돈 구매력 전혀 없어

"월급은 받으나 마나"

텃밭·장사 등 부업으로 생계

하지만 현실은 다르다. 시장에선 북한돈을 달러당 약 8000원으로 친다. 월급 4000원은 달러로 50센트, 한국돈으로는 550원에 불과하다. 북한 내 장마당(시장)에서도 쌀 1㎏(2012년 6500원)은 못 사고 옥수수 1㎏(3900원)은 근근이 살 정도다. 남자 속옷은 언제부터인가 배급되지 않으니 장마당에서 사야 한다. 한 벌 5100원이니 한 달 월급으론 못 입는다. 도대체 어떻게 생활을 유지하는 것일까.

터무니없는 이중가격 체계

‘월급 4000원의 미스터리’는 북한 체제가 보여주는 겉모습만으로는 절대로 풀 수 없다. 체제 바깥에 깊이 뿌리내린 ‘비공식 경제’가 더 많은 것을 설명하기 때문이다. 배급제가 몰락하면서 시장경제의 핵심인 수요와 공급 원칙이 지하경제에 스며든 지 오래다. 특히 2009년 화폐개혁 실패는 북한의 화폐시스템을 유명무실하게 만들어버렸다.

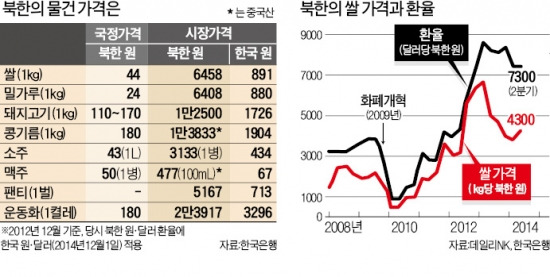

월급이 터무니없이 적어 보이는 첫 번째 이유는 ‘이중가격’ 구조 때문이다. 사회주의 계획경제인 북한에서는 수요와 공급에 따른 시장가격이 원칙적으로 인정되지 않는다. 대신 국가가 품목별로 ‘국정가격’을 정한다. 쌀 1㎏의 국정가격은 44원(2012년 기준)으로 월급 4000원이면 100㎏ 가까이 살 수 있다. 국정가격은 국가가 운영하는 소매점이나 배급소에서 통용된다.

그런데 1980년대 북한의 경공업이 흔들리고 1990년대 대기근까지 겪으면서 배급 시스템이 무너졌다. 기본적인 식량 외의 생필품은 장마당에서 사야 했다. 여기선 주민들이 수급에 따라 정한 ‘시장가격’이 통용된다. 쌀의 경우 시장가격이 국정가격의 100배에 달한다.

환율 역시 두 가지다. 조선무역은행이 고시하는 국정 환율은 달러당 북한돈 100원 안팎. 하지만 중국 접경지역에나 북한 내 장마당 등에서 쓰이는 시장환율은 달러당 8000원 선이다. 실제 북한돈의 가치가 훨씬 낮다는 얘기다.

북한은 2000년대 중반까지 시장을 암묵적으로 용인했다. 하지만 대규모 종합시장이 나타나고 물가와 환율이 뛰자 시장 억제로 돌아섰다. 그 정점이 2009년 화폐개혁이었다. 기존 화폐와 새 화폐를 100 대 1로 교환하되 교환의 상한선을 정한 게 골자였다. 많은 돈을 가진 사람일수록 불리한 제도였다.

당시 북한 측과 교역하던 옌볜의 한 사업가 A씨는 “2009년 11월 말에 갑자기 북한돈을 마대 자루에 담아온 사람들이 몰려와 엄청난 주문을 쏟아냈다”고 떠올렸다. 비싼 값을 붙여도 무조건 사가겠다고 해서 무척 좋아했는데, 며칠 후 화폐개혁 소식이 떴다는 것이다. A씨가 자루째 받아든 북한돈은 휴지 조각이 돼 버렸다.

트럭 지키는 일도 돈벌이 대상

화폐개혁이 실패로 돌아가자 물가와 함께 환율이 뛰기 시작했다. 2012년엔 화폐개혁 직전의 두 배 수준인 달러당 8000원으로 뛰었다. 이제 누구도 북한돈을 믿지 않는다. 옌볜의 또 다른 사업가 B씨는 “장마당을 가보면 두부 한 모를 파는 할머니도 위안화만 받는다”며 “북한돈을 누가 집에 쌓아놓으려고 하겠느냐”고 반문했다. 북한돈 가치는 ‘폭도(북한말로 등락폭)’가 커서 사업용으로는 더욱 활용할 수 없다는 설명이다.

시장경제는 양적 확대를 넘어 질적 변화로 이어지고 있다는 분석이다. 시장에서 돈이 될 만한 봉사업(서비스업)이 새롭게 선보이고 있다. 북한 소식통들이 전하는 ‘주차비’가 대표적이다. 석탄 등을 수송하는 트럭이 식당 등 편의시설 앞에 주차할 때 식당 책임자에게 시간당 500원을 주는 식이다. 주민들이 장마당에서 내다 팔기 위해 백미러 등을 뜯어가지 않도록 트럭을 지켜보는 대가다. 여기에 먹이사슬처럼 얽혀 있는 부패 고리가 끼어든다. 관리들이 상인으로부터 받은 뇌물은 다시 시장으로 흘러들어가 또 다른 수요와 공급을 끌어낸다.

김 교수의 생활이 가능한 것도 이 때문이다. 북한 사정을 잘 아는 C씨는 “교수든 노동자든 온 가족들이 달려들어 텃밭이나 장사로 부업을 한다”며 “월급은 아무런 의미가 없다”고 말했다. 물론 부업을 한다고 해서 김 교수의 생활이 넉넉한 것은 결코 아닐 것이다. 세계 최빈국의 월급쟁이 아닌가.

■ 54부

김정은의 고모부 장성택이 이권에 개입하는 데 중심 역할을 했던 당 산하 행정기관. 북한의 ‘돈줄’인 석탄을 수출해 외화벌이를 하면서 급성장했으나 작년 12월 장성택이 처형된 뒤 군과 내각으로 분해됐다.

김유미 기자 warmfront@hankyung.com

![[뉴스 한줌] 윤 대통령 관저 앞 아수라장...보수·진보 몸싸움](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39089258.3.jpg)

![[속보] 尹측 "서울서부지법에 체포·수색영장 이의신청"](https://img.hankyung.com/photo/202501/ZA.38919086.3.jpg)