언제 어디서나 볼 수 있는 전자책…판매업체 사라지면 볼 수 없다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이승우 기자의 디지털 라테 <13>

○언제 어디서든 책을 읽는다

책이란 물건의 가치는 의미와 존재로 나눌 수 있다. 책장을 넘기는 감촉, 잘 디자인된 책표지를 볼 때 느끼는 설렘, 책장을 가득 메운 책이 주는 뿌듯함 등은 종잇장을 묶어 만든 책이란 ‘존재’에서 비롯된 것이다.

반대로 책은 그 안에 담겨 있는 ‘의미’를 뜻하기도 한다. 이 경우 어떤 방식이든 모두 책이 된다. 종이책으로 읽건 출장 기간 동안 스마트폰으로 읽건 ‘좀비’란 책을 봤다는 사실은 다르지 않다.

그런 점에서 전자책은 상당히 편한 도구다. 일단 10권이든 100권이든 원하는 만큼 책을 가지고 다녀도 부담이 없다. 다양한 도구를 이용해 책을 볼 수 있는 것도 장점이다.

네트워크에 연결만 돼 있으면 온라인 서점 아이디를 입력해 ‘킨들’이나 ‘크레마’ 같은 전자책 전용 단말기는 물론 스마트폰, 태블릿PC 등 다양한 방법으로 책을 읽을 수 있다. 아이디만 있으면 책갈피, 메모, 마지막까지 읽은 위치 등도 모두 공유된다. 의지만 있다면 언제 어디서든 책을 읽을 수 있다.

전자책만의 장점이 하나 더 있다. 책을 디지털 데이터로 만든 덕분에 내용을 검색할 수 있다는 점이다. 예전에 읽었던 책의 특정 내용을 찾아보고 싶을 때가 있다. 페이지가 기억난다면 좋겠지만 그렇지 않을 때가 더 많은 법. 일단 목차를 뒤져보고 그래도 나오지 않으면 책 뒷부분 색인에서 관련 키워드가 몇 페이지에 나왔는지 찾아보는 수밖에 없다. 이렇게 해도 찾지 못했다면 ‘멘붕’에 빠지게 된다. 책을 처음부터 끝까지 넘기며 찾는 방법밖에 없으니 말이다.

전자책은 그럴 필요 없이 곧장 검색하면 해결된다. 원하는 부분에 밑줄을 긋고 메모를 남길 수도 있다. 밑줄 그은 부분만 따로 정리해 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하기도 한다.

이런 장점들에 더해 전자책은 같은 내용을 담은 종이책보다 대개 30~40%가량 싸다. 종이가 아닌 다른 방법으로 책을 읽는 데 큰 거부감이 없다면 매력적인 플랫폼인 셈이다.

○책을 산 건지 빌린 건지

물론 매력을 반감시키는 치명적 단점들도 존재한다. 피부로 와 닿는 단점은 읽고 싶은 책을 구할 수 없다는 것이다. 인터넷서점 사이트 알라딘의 12월 첫째주 베스트셀러 상위 50권 가운데 전자책으로 살 수 있는 책은 11권에 불과하다. 결국 전자책과 종이책을 병행해 읽어야 한다.

최근 부각된 또 다른 단점은 이용하는 전자책 서점이 사라질 경우 구입한 책도 없어질 수 있다는 사실이다. 올 들어 신세계I&C, SK플래닛, KT 등이 줄줄이 전자책 사업을 중단했다. 삼성전자도 이달 안에 전자책 사업을 종료할 예정이다.

지난 2월 사업을 포기한 신세계I&C에선 가입자들이 미리 책을 내려받았다면 사업 종료 후에도 전용 앱으로 책을 볼 수 있게 했다. 하지만 이후에는 앱과 책 모두 받을 수 없다. 스마트폰을 잃어버리면 돈을 주고 산 책들도 같이 없어진다.

KT는 사업을 다른 업체에 넘겨 가입자들이 이후에도 계속 책을 볼 수 있도록 했지만 출판사와의 계약 문제로 상당수 책이 이관되지 않았다. 이 책들 역시 미리 내려받은 데이터가 사라지면 영영 없어지는 것이다. 어찌 보면 책을 산 게 아니라 장기간 대여한 모양새다. 종이책처럼 실물이 없다는 점이 전혀 생각지도 못한 단점을 낳았다.

이승우 기자 leeswoo@hankyung.com

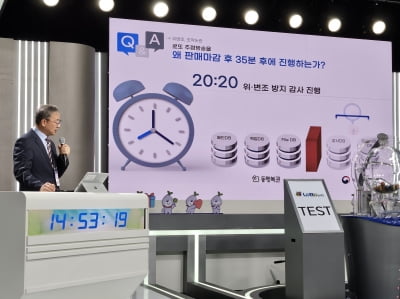

!["로또 조작 불가능합니다"…추첨기 관리 어떻게 하나 봤더니 [영상]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38732915.3.jpg)