1~2년 고문·자문역 하다 '퇴물'될까 우려

前 외국계 법인 대표, 中企 상무로 가기도

◆경력단절 기피 심해져

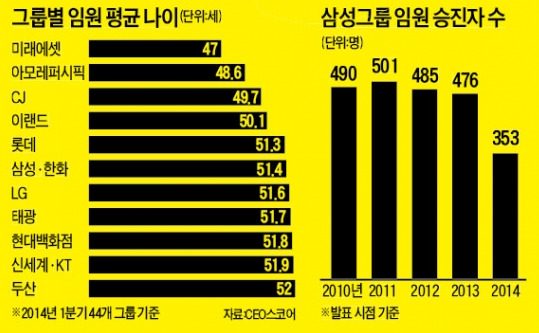

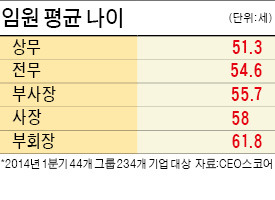

헤드헌팅 업계에서는 이런 ‘경력 단절 기피증’이 40대나 50대 초반의 젊은 임원들에게 많이 나타난다고 입을 모은다. 20대 후반에 취업해 40대에 임원이 될 때까지 한 번도 손에서 일거리를 놔보지 않은 이들이다. 만년 부장으로 지내다 40대나 50대에 퇴직한 예전의 ‘사오정’들과는 사정이 다르다는 게 헤드헌팅 업계의 설명이다.

김기령 타워스왓슨 사장은 “여유를 갖고 다음 자리를 찾아보라고 권하지만 한창 일할 나이에 경력 공백이 생긴다는 점을 참지 못해 바로 재취업하길 원한다”고 설명했다.

이런 조기 퇴직 임원들이 재취업 시장에 몰려들면서 일자리 부족 현상은 더욱 심해지고 있다. 예전에 대기업 임원들은 1~2년간 고문이나 자문역으로 있으면서 다음 일자리를 알아봤지만 이제는 완충지대를 거치지 않고 곧바로 일자리를 찾아 나선다는 것이다. 대졸 신입사원 공채에 떨어지면 대학원에 진학해 취업 재수를 하지 않으려는 현상과 비슷하다.

재취업 경쟁이 치열해지자 퇴직 임원들은 눈높이를 낮추고 있다. 다니던 회사에서 고문으로 있을 때 받는 급여보다 더 많이 주는 회사를 찾아가던 건 옛날 일이다. 고문료보다 적게 주더라도 3년 이상 자리를 보장해준다면 ‘묻지마 취업’을 할 정도다. 연 매출 1조원에 가까운 외국계 법인 대표로 있다 지난달 매출 3000억원대인 중소기업 상무로 자리를 옮긴 A씨는 “연봉은 줄지만 새 직장을 찾은 만족감을 표현할 길이 없다”고 말했다.

대기업들이 퇴직 임원들에게 주는 혜택도 갈수록 줄고 있는 것으로 나타났다. 한국경제신문과 한국경영자총협회가 36개 대기업을 설문 조사한 결과 전체 기업 중 25%가 5년 전에 비해 퇴직 임원에 대한 혜택을 줄였다고 답했다. 66%는 “5년간 늘린 게 없다”고 했고 8.5%만이 퇴직 임원 지원을 늘렸다고 답했다.

최근엔 협력사나 거래업체들도 대기업 임원 출신 낙하산을 꺼리고 있다. 단골 재취업 창구를 잃어버린 이들은 ‘경력 단절 임원’(경단임)이라는 꼬리표가 붙지 않기 위해 재교육을 받고 있다. 전국경제인연합회가 40대 이상 인력의 재취업을 지원하기 위해 만든 ‘중장년일자리희망센터’ 가입자 수는 2012년 말 4495명에서 이달 들어 8704명으로 갑절이 됐다. 김동준 센터장은 “2011년 센터를 만들 때엔 대졸자 비율이 절반도 되지 않았지만 최근엔 기업 임원 출신 가입자가 늘면서 대졸자나 대학원 출신 비율이 전체 가입자의 90%에 육박한다”고 말했다.

정인설 기자 surisuri@hankyung.com