각국 확장적 통화정책으로

올해 채권시장은 강세장

내년 美금리인상 등 영향

시장금리 완만한 상승 보일듯

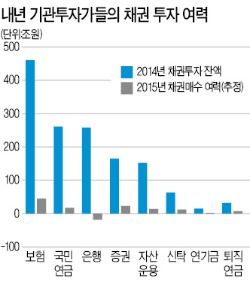

내년 채권 매수여력 95조

2년 연속 수요우위 이어질듯

금리가 하락하고 스프레드가 축소된 것은 글로벌 경기 부진에 따른 각국의 확장적 통화정책이 쏟아져나온 데다, 대내적으론 채권 투자 수요가 채권 발행량보다 많았기 때문이다. 특히 공사채 은행채 회사채 등 크레디트 채권은 수급 여건이 좋아 국채보다 강세가 두드러졌다.

금리가 하락해 채권값이 올랐다면 투자자 입장에서 반가운 일이다. 한편으론 걱정도 많았던 한 해였다. 저금리 상황이 지속되면서 기존에 투자한 채권에서는 평가이익이 났지만, 앞으로 사들일 채권의 투자 성과는 종전 같은 고수익을 기대하기 어려워졌기 때문이다.

금리 하락 후 하반기 완만하게 상승

채권을 포함한 금융시장의 불확실성은 어느 때보다 커질 것으로 예상된다. 유가 하락과 달러 강세 영향으로 브라질 러시아 등 신흥국 위기가 재발돼 금융시장의 변동성이 커질 수 있다. 국내에선 가계 부채 급증과 자영업자 대출 증가가 금융시장 불안을 야기하는 돌발 변수가 될 소지가 있다. 세계 각국의 경제상황이 불안정해 예상을 벗어나는 시장 변동성이 나타날 수 있다는 점을 염두에 두고 대응할 필요가 있다.

내년에도 채권 수요가 공급 초과

시장의 불확실성은 커지겠지만, 올해 같은 채권의 강세 분위기는 크게 바뀌지 않을 전망이다. 채권 투자 수요가 공급을 초과할 것으로 예상되기 때문이다. 내년 국내 채권 순발행액은 91조원, 투자자들의 채권 투자 여력은 95조원 정도로 추정된다. 외국인 투자자들의 국내 채권 매수 규모를 감안하면, 국내 투자자들이 투자할 수 있는 채권 규모는 91조원보다 더 적을 것으로 예상된다. 유가 하락에 따른 디플레이션 우려와 유럽 일본 중국 등 미국을 제외한 주요국들의 통화 완화 정책도 국내 금리 상승과 신용 스프레드 확대를 제한하는 요인이 될 것으로 보인다.

반면 은행채는 정책금융공사 채권의 지위 변경 및 예대율 규제 완화 효과 등으로 순발행될 것으로 보인다. 여신전문금융회사채(여전채)는 캐피탈채 위주의 순발행이 견고하게 유지될 전망이다. 회사채는 기업들의 설비 투자 부진과 디레버리징(부채 감축) 영향으로 순상환으로 전환될 것으로 전망된다. 유동화채권은 주택금융공사 주택저당증권(MBS)의 발행은 증가하는 반면, 통신사들의 단말기 유동화는 감소하면서 전체적으로는 소폭 순발행에 그칠 것으로 보인다.

내년 주요 기관투자가들의 국내 채권 매수 여력은 보험, 연기금, 증권, 신탁 등을 중심으로 최대 95조원에 달해 2년 연속 수요 우위의 시장 상황이 이어질 것으로 예상된다. 특히 종합자산관리계좌(CMA)와 주가연계증권(ELS)의 판매 호조 영향으로 증권사들의 채권 매수 여력이 가파르게 증가하고 있다. 퇴직연금의 가입증가로 신탁의 매수 여력도 늘어나고 있다.

코코본드 발행 증가할 듯

내년에는 은행의 코코본드(조건부 자본증권) 발행이 올해보다 늘어날 것으로 전망된다. 일반 은행채보다 높은 금리로 발행되는 코코본드는 고금리를 원하는 일부 기관투자가나 개인들에게 매력적인 상품이다. 만기가 길다는 특성상 장기 투자기관인 보험사도 관심을 보일 만하지만 최근 코코본드 투자 위험 가중치가 상향될 수 있다는 우려로 인해 선뜻 나서기는 어려운 모습이다. 당분간은 신종자본증권보다 위험이 상대적으로 작은 후순위채를 중심으로 발행이 많을 것으로 예상된다.

국내 대기업들은 디레버리징, 자기주식 취득, 배당 확대, 인수합병(M&A)이 시대적 조류로 활성화될 전망이다. 저성장에 따른 설비 투자 부진으로 최근 우량 기업 중 일부는 이미 만기 도래한 회사채를 현금으로 상환했거나 상환할 계획을 속속 밝히고 있다. 삼성전자와 현대차는 최근 자기주식 취득을 결정했고, 기업소득환류세제의 영향으로 배당 확대도 기대된다.

선택과 집중을 위한 동·이종 산업 간 M&A도 늘어날 것으로 전망된다. M&A는 공급 과잉 문제를 자연스럽게 해소하는 긍정적인 영향도 있다.

이경록 KDB대우증권 투자분석부 연구위원 kyoungrok.lee@dwsec.com

![제2의 딥시크 줄줄이 대기…치 떨리는 中 저력은 '이것' [클릭 차이나]](https://img.hankyung.com/photo/202501/ZA.39349667.3.jpg)