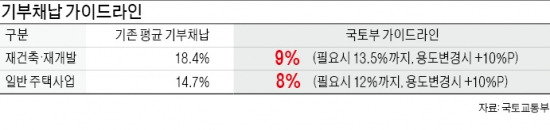

재건축·재개발 발목잡던 기부채납 면적비율 9%로 묶는다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

국토부, 1일부터 시행

지자체 최대 요구 13.5%로 제한

강북·수도권 정비사업 부담 덜어

지자체 최대 요구 13.5%로 제한

강북·수도권 정비사업 부담 덜어

국토교통부는 이 같은 내용의 ‘주택사업 관련 기반시설 기부채납 운영기준’을 마련, 전국 지자체에서 2015년 1월1일부터 시행하도록 했다고 30일 발표했다. 정부가 지난 ‘9·1 부동산 대책’에서 과도한 공공기여 부담을 낮추기로 한 데 따른 후속조치다.

이 기준에 따르면 지자체는 재건축·재개발 공공기여 비율을 9% 이내에서 정해야 한다. 민간 도시개발사업 등 일반 주택건설사업의 경우에도 지자체가 해당 사업부지 면적의 8% 이상을 요구할 수 없도록 했다. 그러나 사업 특성과 지역 여건 등을 고려해 지자체 건축위원회나 도시계획위원회에서 공공기여 비율을 1.5배까지로 높일 수 있도록 했다.

이와 함께 지자체는 심의과정 중 기반시설 공공기여 보상으로 받은 용적률이 낮아지지 않도록 하고, 용적률이 줄어든 경우에는 공공기여 수준을 조정해 손실을 보전하도록 하는 원칙을 명문화했다.

또 지자체가 해당 주택사업과 무관한 공공기여를 요구할 수 없도록 했다. 국토부는 내년 상반기 이 기준을 시범운영하고 개선점을 찾아 보완한 뒤 내년 하반기 중 법으로 이를 강제할 계획이다.

지금까지는 주택건설·정비사업 때 공공기여에 대한 명확한 기준이 없었다. 국토부가 최근 주택건설사업 37개와 정비사업 69개의 공공기여 비율을 조사한 결과 주택사업은 부지면적의 평균 14.7%, 재건축·재개발 사업은 18.4%를 공공기여하는 것으로 나타났다.

국토부 관계자는 “주택사업의 예측 가능성을 높이고, 사업자의 과도한 부담을 줄여 주택사업을 활성화하려는 취지”라고 말했다.

그러나 용적률 250% 이하 아파트를 지어야 하는 2종 일반주거지역을 용적률 300%의 아파트를 건축할 수 있는 3종 일반주거지역으로 변경할 때는 최고 부담률에 10%포인트를 더한 수준까지 공공기여 비율이 높아진다. 상업지역으로 용도 변경될 때는 상향된 용적률과 토지 가치 등을 고려해 별도의 기준을 적용할 수 있게 했다.

이현일 기자 hiuneal@hankyung.com