사건마다 급조 '냄비 대책'…시간 지나면 흐지부지

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'울산계모 학대 사건' 예산 전액 삭감…아동학대 어린이집 공개도 '어물쩍'

제도개선 여론 들끓으면 정부·정치권 '화들짝 입법'

잠잠해지면 "나몰라라" 반복…유사사건 터지면 재탕 대책

제도개선 여론 들끓으면 정부·정치권 '화들짝 입법'

잠잠해지면 "나몰라라" 반복…유사사건 터지면 재탕 대책

◆대책들마다 ‘펑크’

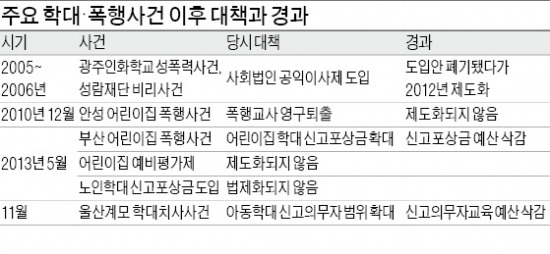

19일 국회와 정부 부처 등에 따르면 2013년 11월 3년간 이어진 계모 폭행으로 아동이 숨진 이른바 ‘울산 서현이 사건(울산 계모 학대치사사건)’ 이후 정부는 (학대)신고의무자 범위를 확대하는 등의 아동학대특례법을 제정했다. 일곱 살 아이를 갈비뼈 16대가 부러질 때까지 폭행해 사망케 한 계모에 대한 사회적 분노가 컸고 재발 방지 요구 또한 거셌기 때문이다.

하지만 지난해 말 예산심의 과정에서 신고의무자 교육예산은 전액 삭감됐다. 기획재정부와 국회 등을 거치며 관련 교육예산이 사라진 것. 때문에 신고의무자 직군을 기존 보육교직원 등 22개에서 아이돌보미 등을 포함한 24개로 확대하고 아동학대를 ‘알게 된 경우’뿐만 아니라 ‘의심이 있는 경우’에도 신고의무를 부과한 조항은 실효성이 떨어지게 됐다.

2013년 5월 부산 어린이집에서 교사가 아이를 멍들 때까지 때리는 사건이 일어난 후에도 정부는 발빠르게 재발 방지 대책을 내놨다. 어린이집 학대 신고포상금을 300만원에서 최대 1000만원까지 확대하는 게 핵심이었다. 하지만 올해 공익제보자 신고포상금 예산은 전년 4억원에서 2억원으로 감액됐다. 유아교육기관에서 불신을 조장하는 것은 바람직하지 않다는 이유로 국회 심의과정에서 삭감된 것이다.

또 이 사건을 계리로 어린이집을 열 때 미리 시설 등을 평가하는 예비평가제도를 도입하겠다던 정부 발표도 유야무야됐다. 아동학대가 일어난 어린이집 명단도 공개하겠다고 했지만 현재 공개돼 있는 어린이집 명단은 학대가 아닌 보조금 횡령 관련 두 건에 불과하다. 지난해 어린이집 학대 건수는 265건인데도 명단을 알리지 않고 있는 것이다.

2010년 또 다른 어린이집 폭행사건 때도 폭행 교사의 교사 자격을 영구박탈하겠다고 했지만 제도화되지 않았고 결국 이번 대책에 또다시 포함됐다. 지난해 5월 도입키로 한 노인요양시설 지킴이 제도도 지방자치단체 자율에 맡겨 사실상 효과가 없는 상태다.

◆2주만 지나면 잊어버린다?

이 같은 양상은 사건이 터지면 정부와 정치권이 급조된 대책부터 내놓은 뒤 여론이 잦아들면 폐기처분하는 경우가 많기 때문이라는 분석이다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “끔찍한 사건이 일어나도 그 사건의 사회적 시효는 2주 정도”라며 “시간이 지나면서 정부의 추진 의지가 약해지고 나중에 비슷한 사건이 생기면 과거 만들었던 대책을 재탕 삼탕해서 발표하는 식의 악습이 재연되고 있다”고 지적했다.

무조건 ‘급조’ 대책을 내놓기보다는 시기가 다소 늦어지더라도 구체적인 추진방안이 담긴 대책을 내놓는 것이 더 중요하다는 제언이다. 오철호 숭실대 행정학과 교수는 “정부와 정치권이 최대한 빨리 대응하려는 강박관념에 시달리다 보니 결국 대증요법적인 대책이 되는 경우가 많다”며 “하루 이틀 빨리 발표하는 게 중요한 것이 아니라 실질적으로 효과를 발휘할 대책을 사후관리 방안과 함께 발표하는 게 바람직하다”고 말했다.

세종=고은이 기자 koko@hankyung.com

![[속보] 작년 산업생산 1.7% 증가…소매판매 2.2%↓·건설4.9%↓](https://img.hankyung.com/photo/202502/02.22579247.3.jpg)