美 무역적자 '强달러 역풍' 2년 만에 최대

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

실물경기 타격 재확인

IB, 美 성장률 추정치 낮춰

中·日 환율조작국 지정 놓고

수출기업 - 정부 의견 엇갈려

IB, 美 성장률 추정치 낮춰

中·日 환율조작국 지정 놓고

수출기업 - 정부 의견 엇갈려

◆美 성장률 추정치도 낮아져

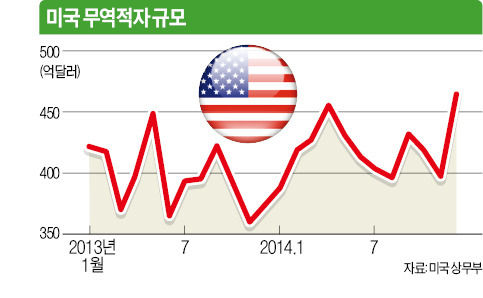

미국 상무부는 5일(현지시간) 미국의 지난달 무역적자가 전달 대비 17.1% 증가한 466억달러(약 50조7660억원·계절조정)라고 발표했다. 이는 경제전문매체 마켓워치가 내놓은 전문가들의 예상치(387억달러)를 20%가량 웃돈 것으로, 2012년 11월 이후 가장 큰 적자폭이다. 수출은 1949억달러로 전달 대비 0.8% 감소했고, 수입은 2414억달러로 2.2% 늘었다.

월스트리트저널(WSJ)은 “달러화 강세 영향으로 미국 수출 업체들이 가격 경쟁에서 밀린 영향”이라며 “특히 중국과 유럽지역에서 무역적자가 늘었다”고 분석했다. 유럽과 중국 등의 수출 업체들이 자국 통화 가치 하락을 틈타 미국 소비자에게 더 싼값에 제품을 판매하고 있다는 분석도 내놨다.

주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 작년 하반기 이후 지난달 말까지 18.8% 뛰었다. 올 들어서도 달러화 강세가 이어져 미국의 무역적자 규모는 더욱 확대될 것이라는 전망이 우세하다. 대형 투자은행(IB)은 예상보다 큰 무역 적자를 반영해 미국의 작년 4분기 성장률 추정치를 종전보다 하향 조정했다.

JP모간은 이날 작년 4분기 미국의 경제성장률 추정치를 2% 낮췄다. 앞서 미국 정부가 발표한 잠정치(2.6%)를 밑도는 수치다.

◆환율조작국 지정 놓고 논란

달러화 강세에 따른 부작용이 각종 지표로 드러나자 미국 내에서 논란이 커지고 있다. 정치인과 노동조합, 제조업체를 중심으로 미국의 수출 경쟁력을 유지하기 위해 중앙은행이 자국 채권을 사들이는 국가를 환율조작국으로 지정해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

지아드 오자클리 포드자동차 부사장은 최근 “21세기 무역의 최대 장애물은 각국의 환율 조작”이라며 “환율 조작은 미국에 제품을 수출하는 해외 업체에 일종의 보조금을 지급하는 효과가 있다”고 주장했다. 포드가 속해 있는 미국제조업연맹은 미 재무부에 중국과 일본을 환율조작국으로 지정해 달라는 내용의 서한을 보내기도 했다. 하지만 미국 정부와 다국적 기업은 반대 의견을 내놓고 있다. 환율조작국 지정이 실제 침체한 경기를 되살리기 위해 어쩔 수 없이 자국 채권을 사들여야 하는 국가까지 제한할 수 있다는 이유에서다. 제이컵 루 미국 재무장관은 “환율조작국에 대한 무역법안이 의도치 않은 결과를 가져올 수 있다”고 지적했다.

한편 디플레이션(경기침체 속 물가 하락)을 막고 성장률을 높이기 위한 각국의 통화정책 완화 움직임은 더욱 거세지고 있다. 중국은 경기 둔화를 막기 위해 지난 4일 2년9개월 만에 지급준비율을 0.5%포인트 전격 인하했다. 지난달 유럽중앙은행(ECB)이 대규모 양적 완화 계획을 발표했고, 터키와 캐나다 호주 등이 잇따라 기준금리를 내렸다. 덴마크는 이날 올 들어서만 네 번째로 기준금리를 0.25%포인트 내렸다.

김은정 기자 kej@hankyung.com

!["美 증시, 닷컴 버블 터지기 전과 비슷"…'헤지펀드 구루'의 경고 [한경 글로벌마켓]](https://img.hankyung.com/photo/202501/99.14050712.3.jpg)