금융社 배당·수수료 간섭 최소화하되 '대형사고'땐 '큰 칼' 쓴다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

금융사 '무원칙 제재' 사라진다

진웅섭式 금융감독 쇄신안

금융사 자율경영 확대…'검사시효제'도 도입

금융사기·꺾기 등 맡을 전담조직 신설하기로

진웅섭式 금융감독 쇄신안

금융사 자율경영 확대…'검사시효제'도 도입

금융사기·꺾기 등 맡을 전담조직 신설하기로

꼭 필요한 경우에만 현장검사

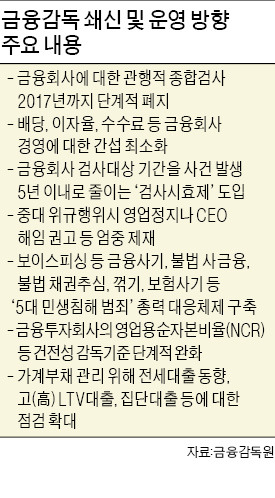

진 원장의 이 같은 생각은 10일 발표한 ‘금융감독 쇄신 및 운영 방향’에 고스란히 반영됐다. 이날 꺼내든 금융감독 쇄신 카드는 크게 ‘금융회사 검사·제재에 대한 관행 쇄신’과 ‘금융회사의 경영 자율성 존중’으로 요약된다. ‘담임선생님식 감독’ ‘채찍 위주의 검사’ ‘무원칙한 제재’ 관행을 버리고 금융회사의 자율성을 최대한 존중하는 방향으로 시스템을 전환하겠다는 취지다.

현장검사도 꼭 필요한 경우에만 나가기로 했다. 대신 자본 적정성, 자산 건전성, 경영체계, 수익성, 유동성 등을 따져보는 경영실태 평가와 상시감시, 부문검사 등을 강화해 종합·현장검사 축소에 따른 공백을 메울 방침이다.

검사 및 제재 방식도 바뀐다. 부실 여신에 대한 금융회사 직원 면책제도를 활성화하고 경미한 법규 위반사항에 대해선 금감원의 직접 제재 대신 금융회사 검사 현장에서 바로 ‘조치 의뢰’하기로 했다. 금융회사 검사 대상 기간을 사건 발생 5년 이내로 줄이는 ‘검사시효제도’도 도입한다.

금융회사 경영에 대한 간섭을 최소화하고 경영 자율성은 최대한 존중하기로 했다. 배당이나 이자율, 수수료, 신상품 출시 등과 관련해 최소한의 준수 기준만 제시하고 금융회사의 자율적 결정에 따라 경영행위를 할 수 있도록 유도하기로 했다.

금융회사의 모든 영업점 입구와 인터넷 홈페이지에 금감원이 평가한 은행 민원평가 등급을 빨간색으로 적은 이른바 ‘빨간 딱지’도 없애기로 했다.

다만 중대한 위규사항이 많이 발견되거나 반복되는 금융회사에 대해선 엄중 제재하기로 했다. 칼을 함부로 쓰지 않되 큰 사고를 치면 영업정지나 CEO 해임권고 등 큰 칼을 쓰겠다는 뜻이다.

금융혁신국도 설치

금감원은 금융시장의 안정성을 확보하고 소비자 권익을 높이기 위한 방안도 내놨다. 보이스피싱 등 금융사기나 불법 사금융, 불법 채권추심, 꺾기, 보험사기 근절 등 ‘5대 민생침해 불법 금융행위’에 대응하는 조직을 따로 두기로 했다. 불공정 거래와 분식회계 등 자본시장의 질서를 어지럽히는 행위는 더 강력히 감시하기로 했다. 또 금융권에 남아 있는 적폐를 해소하기 위해 ‘기획검사국’을 ‘금융혁신국’으로 바꿔 보수적 금융문화 개선을 전담시키기로 했다.

가계부채 관리 차원에서 전세대출 동향을 점검하고 고(高)담보인정비율(LTV)대출, 집단대출 등에 대한 점검은 강화하기로 했다. 금융권 화두로 떠오른 핀테크(기술+금융) 산업에 금융회사가 참여할 수 있도록 업무제휴 등의 지원 방안도 확대할 계획이다.

금융권은 대체적으로 금감원의 이 같은 쇄신 방안을 긍정적으로 보는 분위기다. 하지만 제대로 실행될지 지켜봐야 한다는 시각도 있다.

장창민/허란 기자 cmjang@hankyung.com