"검은 대륙 매력없다"…2년 만에 뚝 그친 '아프리카 찬가'

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

유가급락·과도한 부채·예고된 美 금리인상

글로벌 뭉칫돈 이탈…阿 주요국 증시, 30% 하락

케냐·앙골라, 자금 조달 막히자 IMF 등에 지원 요청

글로벌 뭉칫돈 이탈…阿 주요국 증시, 30% 하락

케냐·앙골라, 자금 조달 막히자 IMF 등에 지원 요청

빠른 경제 성장에 따른 고수익에 매력을 느껴 한 해 수십억달러씩 유입되던 글로벌 뭉칫돈이 빠져나가면서 아프리카 주요 국가는 부족한 재정을 메우기 위해 국제통화기금(IMF)과 세계은행 등에 손을 벌리고 있다.

◆2년 만에 등 돌린 해외 투자자

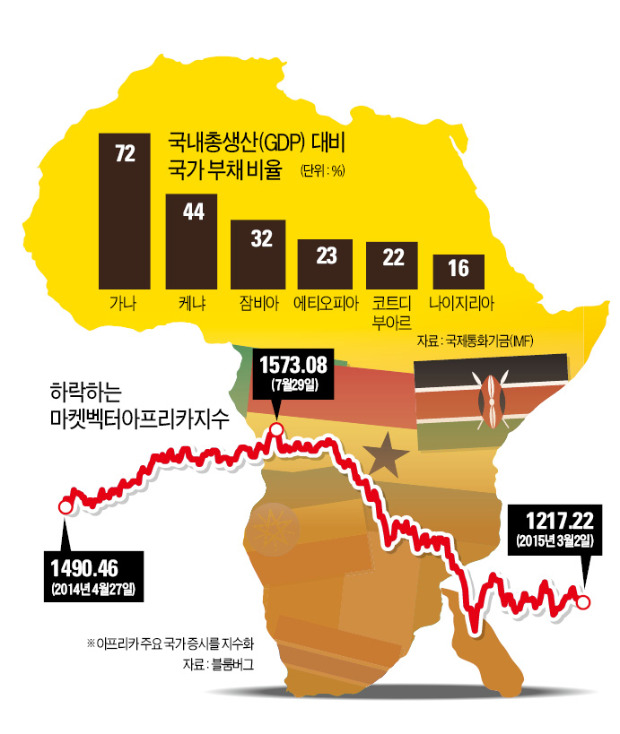

남아프리카공화국, 케냐, 나이지리아 등 아프리카 주요 국가 증시를 지수화한 마켓벡터아프리카지수는 2일 지난해 7월 고점 대비 30% 가까이 떨어진 1217.22를 기록했다. 작년 상반기까지 고공행진하던 이 지수는 하반기부터 떨어지기 시작해 올 들어서도 하락세를 멈추지 않고 있다.

월스트리트저널은 “케냐와 가봉 등이 최근 자금 조달을 위해 국채 발행을 추진하고 있지만 투자자 모집에 어려움을 겪고 있다”고 전했다.

아프리카 금융시장이 최근 2년간 활황을 보인 것과 상반된 모습이다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 유례없는 초저금리가 이어지면서 고수익에 목마른 해외 투자자들이 아프리카 금융시장으로 향했다. 최대 연 8%대 금리를 챙겨주는 아프리카 채권이 특히 인기가 많았다. 신용등급은 낮았지만 상대적으로 빠른 경제성장을 보이는 아프리카의 매력 덕분에 해외 투자자들은 기꺼이 투자 위험을 감수했다.

수요가 많아지면서 아프리카 주요 국가의 2013년 국채 발행 규모는 110억달러(약 12조1000억원)로 사상 최대를 나타냈다. 국가 재정의 절반가량을 해외 원조에 의존하는 르완다조차 2013년 사상 첫 국채를 발행했다. 4억달러를 발행하는 데 40억달러어치 투자 수요가 몰렸을 정도였다. 작년에도 이런 분위기가 이어져 80억달러어치 아프리카 국채가 발행됐다. 2000년대 초반까지 아프리카 국채 발행 규모가 10억달러에 그친 점과 비교하면 8~10배 증가했다. 두둑한 해외 투자금을 바탕으로 아프리카 각국은 사회기반시설 건설과 경제 개발에 적극적으로 나섰다.

◆유가 하락·美 금리 인상 ‘악재 첩첩’

상황이 달라진 건 작년 하반기 유가가 급락하기 시작하면서다. 지난해 6월 말만 해도 배럴당 100달러를 웃돌던 유가가 50 달러 밑으로 떨어져 반토막이 났다. 아프리카 최대 산유국인 나이지리아를 비롯해 앙골라, 가나, 리비아 등은 원유 판매 수익 감소로 재정 위기를 겪고 있다.

작년 10월 미국이 양적 완화를 종료하면서 해외 투자자들의 위험자산 회피 현상도 심화됐다. 미국의 기준금리가 인상되면 신흥국에서 해외자금이 빠져나갈 가능성이 높다. 미국 경제전문매체 마켓워치는 “미국 달러화 가치가 계속 오르고 있어 국채를 대거 발행했던 아프리카 국가들의 원리금 상환 부담이 커지고 있다”고 분석했다.

국내총생산(GDP) 대비 점차 높아지는 국가 부채 비중도 해외 투자자들이 아프리카 금융시장을 꺼리는 이유가 되고 있다. IMF에 따르면 가나의 부채 규모는 GDP 대비 72%(작년 말 기준)에 달한다.

해외 투자자들의 외면으로 금융시장에서 자금 조달이 어려워지자 아프리카 국가들은 IMF와 세계은행을 다시 찾고 있다. 지난달 말 케냐는 IMF에서 7억달러의 자금을 지원받았다. IMF 구제금융 프로그램을 졸업한 지 1년 만이다. 앙골라는 세계은행에서 5억달러의 대출을 받기 위해 협의 중이다. 글로벌 신용평가사 무디스의 크리스틴 린도 부사장은 “글로벌 경제 여건 전반이 아프리카에 우호적이지 않다”며 “올해는 투자자들이 보수적으로 움직일 수밖에 없어 아프리카 국가들이 자금 조달에 어려움을 겪을 것”이라고 전망했다.

김은정 기자 kej@hankyung.com

![[속보]비트코인, 9만9000달러 돌파…역대 최고가 경신](https://img.hankyung.com/photo/202411/02.22579247.3.jpg)