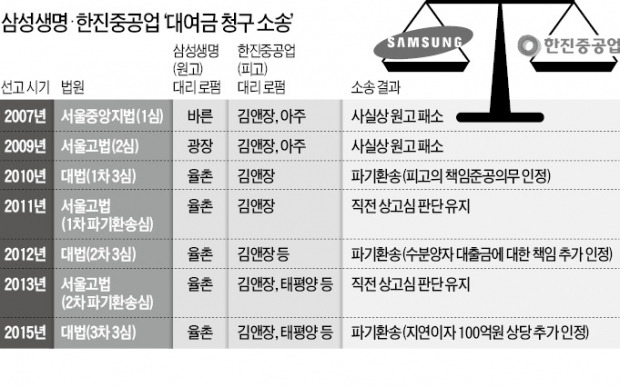

삼성생명보험이 서울 신문로의 주상복합건물 신축·분양 사업과 관련해 한진중공업 등을 상대로 낸 ‘대여금 청구 소송’의 이례적인 기록들이다. 이 사건은 현재 서울고등법원에서 통산 여덟 번째 재판을 받고 있다. 대법원 파기환송률이 5~7%라는 점을 감안하면 한 사건이 세 번 파기환송될 확률은 산술적으로 0.01~0.03%에 불과하다. 삼성생명 측에서 소송을 지휘한 윤용섭 법무법인 율촌 대표변호사(사법연수원 10기·사진)는 “모두 우리에게 유리하게 뒤집어지기는 했지만 애환도 많았던 사건”이라며 “지금 생각하면 다소 민망한 공방들을 로펌끼리 주고받기도 했다”고 말했다.

삼성생명은 1심에서 법무법인 바른을 선임했으나 패소했다. 2심에서 대리인을 광장으로 바꿨지만 결과는 같았다. 한진중공업은 줄곧 김앤장 법률사무소에 사건을 맡겼고 1·2심에서 이겼다. 아주(현 대륙아주)도 1·2심에서 한진중공업을 도왔다. 발등에 불이 떨어진 삼성생명은 3심에서 율촌을 투입했다. 율촌은 판세를 뒤집는 데 성공했다. 2010년 첫 번째 3심 선고에서는 한진중공업에 책임준공 의무가 있다는 판결을, 2012년 두 번째 3심 선고에서는 수분양자 대출금 미상환에 대해서도 한진중공업이 손해배상해야 한다는 판결을 받았다. 올해 초 세 번째 3심 선고에서는 손해배상 지연이자를 율촌 주장대로 계산해줘야 한다는 판결이 나왔다. 한진중공업은 2011년 두 번째 파기환송심부터 태평양을 추가 투입했지만 패소했다.

재판이 진행되는 10년 동안 우여곡절도 많았다. 로펌 간 자존심 싸움으로 번져 법정에서는 듣기 민망할 정도의 날선 공방을 주고받았다. 2차 파기환송심부터는 웬만큼 쟁점이 정리된 만큼 합의로 끝내려는 시도도 있었지만 뜻대로 안됐다. 이제는 상당수 쟁점이 정리됐다고 보지만 네 번째 파기환송이 나오지 말라는 보장도 없다.

조 변호사는 “기쁘기도 하지만 한편으로는 하급심에서 끝났어야 할 사건을 오래 끌었다는 점에서 씁쓸한 면도 있다”고 말했다. 윤 대표는 “첫 번째와 두 번째 파기환송심까지는 기분이 좋았는데 세 번째부터는 좀 당혹스러웠다. 변호사가 이런데 당사자는 얼마나 괴롭겠냐”며 “하급심 강화라는 한국 사법제도의 과제를 보여주는 사건”이라고 지적했다.

양병훈 기자 hun@hankyung.com

![[포토] 올 행운·건강 기원하며](https://img.hankyung.com/photo/202502/AA.39381263.3.jpg)