"인공 광합성기술로 화학재료 대량 생산"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

과학기술 프런티어 - 민병권 KIST 청정에너지연구센터장

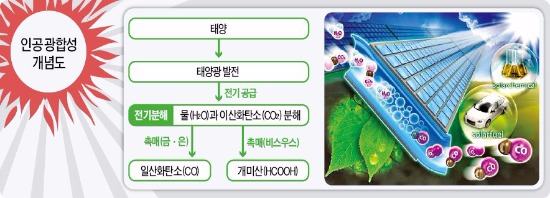

연구팀 '인공 나뭇잎' 개발…광합성 효율, 녹조류 추월

태양 정제 공장 완성 땐 메탄·암모니아 생산 가능

연구팀 '인공 나뭇잎' 개발…광합성 효율, 녹조류 추월

태양 정제 공장 완성 땐 메탄·암모니아 생산 가능

광합성은 지금까지 자연의 몫이었다. 한국과학기술연구원(KIST) 청정에너지연구센터장을 맡고 있는 민병권 박사(사진)가 이런 고정관념을 깼다. 민 박사팀이 최근 개발한 인공 광합성 소자의 효율은 4.23%에 달한다. 자연 상태에서 광합성 효율이 가장 높다는 녹조류(3~4%) 수준을 넘어섰다. 민 센터장은 “앞으로 인공 나뭇잎의 광합성 효율이 10%를 넘어서면 상용화가 가능할 것”이라고 전망했다.

○녹조류보다 광합성 효율 높아

민 박사팀이 만든 인공 광합성 소자는 겉보기엔 일반 태양광 발전 패널과 똑같다. 다른 점은 태양전지 뒷면이다. 광전극과 물, 이산화탄소, 촉매 등이 담긴 장치가 부착돼 있다. 태양광 패널에 빛을 쪼이면 광전극에서 전자-정공(원자에서 전자가 사라진 빈 공간) 쌍이 만들어진다. 전자는 이산화탄소를 환원시키고 정공은 물을 분해한다. 촉매에 따라 일산화탄소(CO)나 개미산(HCOOH)이 생기기도 한다. 특히 일산화탄소는 각종 탄소화합물의 기초 원료로 활용되며 당 가격이 132만원에 달한다. 민 센터장은 “100㎢(울릉도의 약 1.4배)의 땅에 10% 효율의 인공 광합성 소자를 깔고 하루 6시간 정도 해가 비친다면 1년에 800만가량의 일산화탄소를 얻을 수 있다”고 추산했다. 금액으로 따지면 10조5000억원어치다.

민 박사팀은 셀레늄(Se) 대신 황(S)으로 이뤄진 ‘CIGS’ 특수 용액을 기판에 바르는 페이스트 코팅법을 개발해냈다. 이를 적용한 태양전지는 태양광 전기 변환 효율이 8.3%에 달했다. 현재까지 보고된 저가형 고전압 CIGS 박막 태양전지 중 세계 최고 수준이다.

○솔라 정제기술 개발이 꿈

민 센터장은 원래 엔지니어가 아닌 화학자였다. 고려대 화학과를 졸업하고 미국으로 건너가 텍사스 A&M대에서 화학박사 학위를 받았다. 민 박사는 이 기간 내내 ‘금 촉매’라는 한우물만 팠다. 금은 원래 화학적으로 안정된 원소지만 나노 단위까지 내려가면 오히려 반응성이 좋아져 촉매로 쓸 수 있다. 민 센터장은 7년간의 연구를 정리해 화학 분야 최고 권위지인 ‘케미컬 리뷰’에 관련 논문을 게재하기도 했다.

이런 공로를 인정받아 2006년 KIST에 영입됐으나 이곳에서는 순수 학문만 고집하기 어려웠다. 국민 세금으로 운영하는 연구기관인 만큼 다음 세대가 먹고살 수 있는 원천기술 개발에도 나서야 했다. 그러던 어느 여름날 캠퍼스 내 우거진 녹음을 바라보다 문득 인공 나뭇잎을 만들면 어떨까 하는 생각이 들었다. 그렇게 해서 인공 광합성 연구에 뛰어들었다.

민 센터장의 궁극적인 꿈은 ‘태양 정제 공장(솔라 리파이너리)’이다. 정유공장에서 원유를 정제해 휘발유나 아스팔트 등 각종 산업재를 만들어내듯 솔라 리파이너리에서 메탄 암모니아 등 화학 재료를 대량 생산하겠다는 것이다. 민 센터장은 “공기 중 80%가 질소인데 이 기술을 응용하면 싼값에 비료의 원료인 암모니아를 얻을 수 있다”며 “지구 온난화의 주범인 이산화탄소 배출량을 줄이는 데도 기여할 수 있을 것”이라고 기대했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com

!['자선사업가'가 어떻게 29억 슈퍼카를 타냐…비난 쏟아졌다 [박의명의 K-인더스트리]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39438166.3.gif)

!["500층 앞두고 와르르"…테슬라 '쇼크'에 서학개미 '눈물' [테슬람 X랩]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39438356.3.jpg)