팔고 나면 그만?

에르메스·루이비통·샤넬…수선 여부·비용, 해외 본사서 결정

AS기간 1년은 사실상 '퇴짜'…토종 브랜드는 2주만에 무상 수선

AS는 '나몰라라'

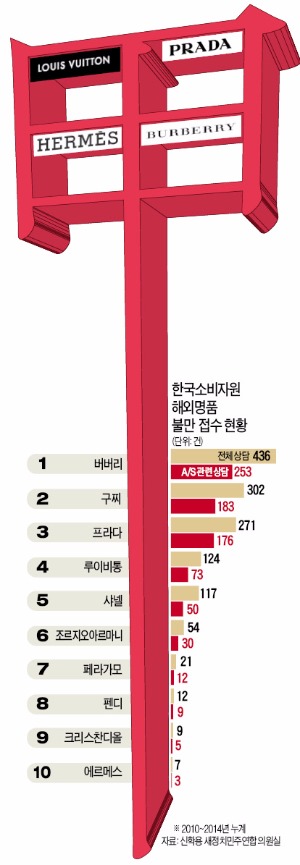

해외 명품 브랜드 소비자 민원…절반 이상이 사후관리 불만

버버리·구찌·프라다 순

김씨는 “구매할 때는 ‘애프터서비스(AS)가 안 된다’는 설명을 듣지 못했다”고 항의했지만 직원은 “넥타이는 변색이든 훼손이든 수선 대상이 아니니 근처 명품 수선전문점에 문의하라”는 답변만 되풀이했다. 김씨는 “에르메스 넥타이는 보통 개당 30만~40만원대”라며 “거래처 선물로 애용하고 있는데 ‘나 몰라라’는 식으로 나와 기분이 나빴다”고 말했다.

해외 명품 브랜드들의 부실한 사후관리서비스에 대한 불만이 급증하고 있다. 수선 가능 여부, 비용, 소요 기간 등을 해외 본사의 결정에 무조건 따라야 해 소비자들의 불편이 커지고 있다.

“수작업으로 만든 제품이라 수선도 해외 본사의 장인들이 해야 한다”는 게 이들의 주장이다. 하지만 구매 후 일정 기간은 무상 수선해주는 대부분의 토종 브랜드와 비교할 때 설득력이 떨어진다는 지적이 나온다.

제일모직의 남성복 갤럭시는 넥타이 등 전 제품을 1년 동안 무상 수선해준다. 수선에 걸리는 시간은 길어야 2주다. 수선 현황을 홈페이지를 통해 직접 점검해볼 수도 있다. 코오롱인더스트리의 잡화브랜드 쿠론도 핸드백 장식이 빠지거나 부러질 경우 1년 동안 무상 수선해준다.

반면 해외 명품은 수선에 최소 1~2개월이 걸리고 1년을 넘기기도 한다. 직장인 민보영 씨(38·서울 흑석동)는 800만원대에 산 에르메스의 ‘파리스 봄베이백’ 장식물 연결고리가 끊어졌지만 ‘프랑스로 보내면 수선에 1년 정도 걸릴 것’이란 답변에 AS를 포기했다.

그는 “인근 명품 수선전문점에서 ‘1~2주면 고칠 수 있다’는 답을 들었다”며 “1년이 걸린다는 얘기는 AS를 퇴짜 놓기 위한 것 아니냐”고 불만을 나타냈다. 명품업계 관계자는 “수선 요청이 몇 건 모일 때까지 기다렸다가 해외 본사로 한꺼번에 보내기 때문에 오래 걸린다”고 설명했다.

본사로 보내고도 만족스러운 수선을 못 받는 사례도 적지 않다. 주부 강민영 씨(32·경기 고양시 대화동)는 지난 2월 구입한 ‘보이 샤넬(130만원)’ 지갑의 가죽이 3개월 만에 들떠 프랑스 파리로 보냈지만 그냥 돌려받았다. 샤넬코리아 관계자는 “본사에서 ‘습기로 인한 일시적인 들뜸일 뿐 제품에 하자는 없다’고 하더라”는 말만 되풀이했다. 강씨는 “물을 쏟은 적도, 습한 곳에 둔 적도 없다”며 “정말 본사로 보내긴 했는지 의심스럽다”고 분통을 터뜨렸다.

이 같은 ‘AS 갑질’은 해외 명품 브랜드들의 고질적인 행태다. 한국소비자원에 따르면 18개 명품 브랜드에 대한 최근 5년(2010~2014년)간 불만 상담의 56.5%가 AS 문제였다. 버버리에 대한 불만이 제일 많았고 구찌 프라다 루이비통 샤넬이 뒤를 이었다.

명품업계에서는 ‘본사 장인에게 맡겨야 한다’며 AS에 소극적인 자세가 달라져야 한다고 지적한다. 본사의 장인들을 대륙별로 순회시키며 수리를 맡기거나 최소한 아시아태평양본부로 파견해 수리기간과 비용을 줄이는 등의 개선책 마련이 시급하다는 의견이 나오고 있다.

김선주 기자 saki@hankyung.com