서울시, 등급제 시행 6년째…업계 반발로 인증 부풀려져

믿고 찾았던 고객들 '혼란'

2017년 전국으로 확대 시행…의무규정 없어 실효성 의문

외식업계의 반발에 따른 ‘등급 부풀리기’로 최하위 등급이 A를 받는 등 오히려 혼란을 가중시키고 있다는 지적도 나온다.

서울시는 자율 신청 음식점을 대상으로 화장실·주방 위생, 시설 청결 등을 점수화해 총 100점 만점으로 등급을 산정하고 있다.

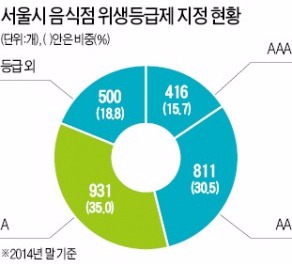

평가 결과에 따라 90점 이상 음식점에는 AAA, 80~89점 AA, 70~79점은 A를 부여한다. 70점 미만은 등급을 받을 수 없다. 지난해 말 기준 서울시에 위생등급제 인증을 신청한 2658개 음식점 중 최고 등급인 AAA를 받은 곳은 전체의 15.7%인 416곳이다. AA는 811곳(30.5%), A는 931곳(35.0%)이다. 신청 음식점 10곳 중 3곳 이상이 최하위 등급을 받은 것이다.

그럼에도 시민들은 최하위 등급인 A를 받은 곳을 최우수 음식점으로 오해할 수 있다. 음식점에 붙은 ‘A등급’이라는 포스터를 보면 S 다음이거나 최우수 등급으로 인식하는 손님이 많다는 게 업소 주인들의 설명이다. 음식점 위생등급제가 보편화된 미국과 유럽에선 A B C 순으로 등급을 매긴다. 시 관계자는 “A~C로 등급을 매길 경우 하위 등급을 받은 음식점은 시민들이 이용을 꺼릴 수밖에 없다”며 “외식업계의 반발을 수용해 등급을 조정했다”고 설명했다.

등급을 받지 못한 곳 역시 전체의 18.8%인 500곳에 달한다. 위생 상태에 자신 있다며 신청한 중대형 음식점임에도 불구하고 등급조차 받지 못한 것이다. 시는 등급을 받지 못한 음식점의 명단은 공개하지 않고 있다. 시 관계자는 “기준 점수에 도달하지 못해 등급을 받지 못했을 뿐 이들 음식점이 모두 위생 불량업소라는 뜻은 아니다”고 설명했다.

2017년 5월부터는 전국의 일반음식점에 등급을 부여하는 ‘음식점 위생등급제’가 전면 시행된다. 박근혜 대통령이 취임 직후부터 4대 악 중 하나로 불량식품을 꼽자 주무기관인 식품의약품안전처가 서울시와 협의해 위생등급제를 전국으로 확대한 것이다. 위생등급은 서울시와 마찬가지로 AAA, AA, A로 나뉜다.

이마저도 평가결과 부착이나 시정명령 등 사후 조치에 대한 의무규정이 없어 음식점 위생등급제가 본래 취지대로 가시적인 성과를 얻기는 어려울 것이라는 지적이 나온다. 시 관계자는 “등급을 받은 음식점은 우수하다는 인식이 확산되도록 홍보활동을 강화할 것”이라고 말했다.

강경민 기자 kkm1026@hankyung.com