현실이 소설보다 기구할 때도 있다. 6·25 때 제3국을 택한 전쟁포로 76명은 우리 근대사의 조난자다. 포로수용소에서조차 친공 쪽 막사에서는 반공포로가 쥐도 새도 모르게 없어지고 반공 쪽 막사에서는 빨갱이 사냥이 무시로 벌어졌으니 오죽했을 것인가. 전쟁 없는 땅을 찾아 중립국 인도로 떠난 이들의 여정은 북·남미까지 이어졌다.

인민군 소좌 출신인 주영복 씨의 일생은 7개의 국가(國歌)로 축약된다. 일제 때 태어나 일본 국가를 배운 그는 소련 군정 때 소련 국가를 익혔고, 인민공화국 수립 후 ‘아침은 빛나라’를 불렀으며, 포로 때는 ‘동해물과 백두산’을 습득했다. 이후 인도 국가를 따라했고 브라질 국가를 합창하며 남미에 발을 디뎠다. 미국에 정착한 뒤에는 ‘성조기여 영원하라’를 불렀다. 그는 이 나라들을 전전했다.

아르헨티나로 간 김남수 씨는 ‘조센진’이라고 비하하는 일본인을 살해해 27년간 감옥과 정신감호소에 갇혔다. 40년 만에 조국으로 돌아온 뒤에도 갈 곳이 없어 음성 꽃동네에서 지내다 생을 마감했다. 멕시코로 가려다 실패하고 인도에 남아 양계장 사업으로 성공한 현동화 씨는 그래도 운이 좋은 편이었다.

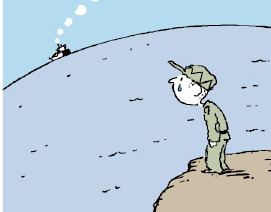

브라질에서 농사를 시작한 김명복 씨의 사연은 더 애잔하다. 그는 남한 출신 이민자들과도 어울릴 수 없었다. 그저 인민군 출신일 뿐이었다. 인민군 사진병이었던 사람은 “모두가 싫다”며 스스로를 고립시켰다. 엊그제 AP통신이 60여년 만에 귀향하는 김명복 씨 등 ‘76인의 포로’를 조명하면서 “고향의 부모님 산소와 옛 교회에 가보고 싶다”는 울먹임을 전했다. 하지만 북한 땅은 아직 ‘잿빛 공화국’이니 그의 슬픔을 무엇으로 달랠까. 역사의 수레바퀴는 너무도 잔혹하게 이들 이념의 표류자들을 짓밟았다.

≪광장≫ 1961년판 서문이 새삼 떠오른다. ‘우리는 분수가 터지고 밝은 햇빛 아래 뭇 꽃이 피고 영웅과 신들의 동상으로 치장이 된 광장에서 바다처럼 우람한 합창에 한몫 끼기를 원하며 그와 똑같은 진실로 개인의 일기장과 저녁에 벗어놓은 채 새벽에 잊고 간 애인의 장갑이 얹힌 침대에 걸터앉아 광장을 잊어버릴 수 있는 시간을 원한다.

고두현 논설위원 kdh@hankyung.com

![[비즈니스 인사이트] 조직 생존을 좌우하는 리더 승계의 중요성](https://img.hankyung.com/photo/202501/07.34789894.3.jpg)

![[김나영의 교실, 그리고 경제학] 무시당하지 않으려면 공부하라고?](https://img.hankyung.com/photo/202501/07.38510855.3.jpg)

![[윤혜준의 인문학과 경제] 새해에도 자유무역의 혜택 계속 누릴 수 있기를](https://img.hankyung.com/photo/202501/07.28951932.3.jpg)