통계는 행정의 힘…조선시대 측우기 관측서 배워라

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

김유미 기자의 경제 블랙박스

조선시대엔 농사철 가뭄이 최악의 재앙이었다. 이럴 때 임금은 술과 고기 반찬을 끊으며 근신했다고 한다. 태종은 재위 18년간 아홉 차례 금주했다. 한국농촌경제연구원이 지난 2월 발간한 ‘농업과 측우기’엔 비에 얽힌 얘기가 많다. 엄밀히는 세계 최초의 강우량 측정기인 측우기 얘기다.

세종이 강우량에 관심을 가진 배경엔 ‘이앙법’이 있었다. 농경 기술이 발전하면서 물 고인 논에 모를 심는 ‘모내기’ 방식이 퍼진 것이다. 볍씨를 땅에 바로 심는 ‘직파법’보다 김매기가 쉽고 수확량도 많았다. 풍년의 관건은 모내기하는 6월에 장마가 시작되느냐였다.

세종은 지방의 수령이 강우량을 관측해 중앙에 보고하는 전국적인 ‘측우망’을 구축하고자 했다. 기상 관측기구인 관상감(1466년 이전엔 서운관)의 직원들은 하루 24시간 일했다. 관측은 하루 세 번. ‘비가 언제 시작해 언제 그쳤고 측우기 수심은 얼마였다’는 식으로 기록했다. 비는 강약에 따라 미우(微雨·보슬비)부터 폭우(暴雨)까지 여덟 가지로 구분했다고 한다. 기후 통계로서 기본을 갖춘 셈이다.

정조도 측우에 관심이 많았다. 1788년 4월2일엔 관측량을 허술하게 보고했다며 담당자에게 곤장 100대의 벌을 내렸다. 1786년 6월7일엔 경기 감영의 ‘보고 소홀’을 엄하게 추궁하기도 했다. 수심 7푼(약 21㎜)의 비가 내렸다는 것을 안 것이 이른 새벽이었는데 경기 감영에서는 한낮이 지난 뒤에야 보고했다는 것이다.

우량 관측은 잘 맞았을까. 1910년 경술국치 이후 조선총독부 관측소에서 일하던 일본인 와다 유지가 우연히 기록 하나를 발견한다. 그는 “경성보통학교(예전 서울고 자리) 창고 바닥에 난잡한 폐지가 산더미처럼 쌓여 있었다”고 훗날 회고했다. 여기서 그가 발견한 관상감의 반기보고서 ‘천변초출등록’엔 시간별 강우량은 물론 월별, 연도별 합계까지 나와 있었다.

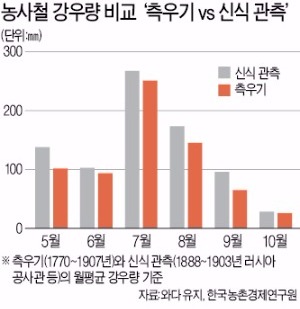

이를 기초로 그는 1770~1907년의 강우량통계를 정리했다. 그리고 러시아 공사관의 강우자료(1888~1903년) 등 현대식 관측 결과와 비교했다. 비보다 눈이 많은 겨울을 제외하면 월평균 강우량 차이가 약 10%에 그쳤다. 이후에도 그는 방대한 측우기 통계를 ㎜ 단위로 환산하는 등 정리에 힘썼다.

이 박사는 “오늘날 연구자들에게도 측우기 관측 기록은 통계적 의미가 크다”며 “상당수 기록이 담긴 승정원일기가 임진왜란 때 불탄 것은 안타깝다”고 말했다. 측우기가 과세의 기준이 됐다는 연구 결과도 있다. 심한 가뭄으로 벼농사를 망쳤을 때 세금을 면제하거나, 그해 강우량에 따라 세금을 정하는 식이다.

현재의 기상 데이터는 그때와 비교할 수 없이 발전했다. 하지만 날씨는 수시로 인간의 예상 범위를 벗어난다. 고기 반찬과 술을 끊어도 해결할 수 없는 문제다. 기재부 관계자는 “기후 변동성이 커지면서 날씨가 경제의 큰 변수로 등장하고 있다”며 “다양한 기후 시나리오를 수립해 대처하는 것이 요즘 추세”라고 말했다. 가뭄 해갈이 늦어지면서 하반기 물가를 걱정하는 목소리가 나온다. 분명한 점은 과거나 지금이나 통계가 행정의 힘을 결정한다는 것이다.

김유미 경제부 기자 warmfront@hankyung.com