산업계 "온실가스 37% 감축, 한국을 저성장 늪에 빠뜨릴 것"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

온실가스 규제 강화 논란

경제단체·관련기업 강력 반발

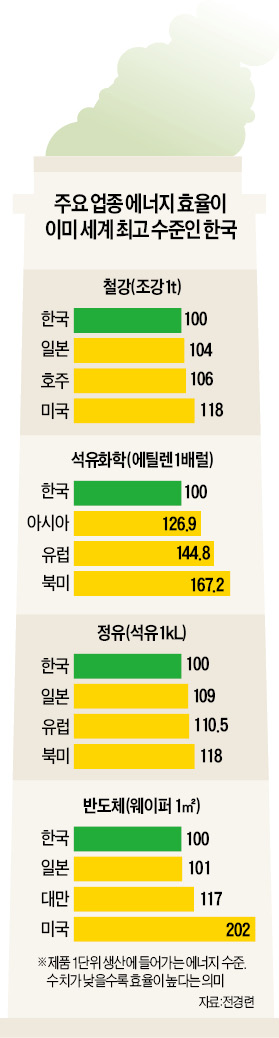

"에너지효율 세계수준…더 줄일 여지 없어

국제탄소시장 활용, 기업부담만 더 커질 것"

경제단체·관련기업 강력 반발

"에너지효율 세계수준…더 줄일 여지 없어

국제탄소시장 활용, 기업부담만 더 커질 것"

정부가 당초 제시했던 4개 시나리오 가운데 가장 감축 강도가 강한 4안(2030년 전망치 대비 31.3% 감축)보다 오히려 더 높인 37%를 목표로 정한 것은 “제조업 위주의 산업구조와 현실적인 감축 기술을 무시하고 국제 사회 여론만 의식한 감축 목표”라고 지적했다.

◆“제조업 비중 계속 올라가”

산업계는 “글로벌 경기침체와 엔저(低), 최근 메르스 사태까지 겹친 경제절벽 상황에서 온실가스 배출 목표를 무리하게 높인 것은 경제 성장률을 2%대로 고착화할 수 있다”며 “2030년 감축 목표를 다시 검토하고 2020년 감축 목표에 따라 배정된 기업별 배출권도 합리적으로 할당해야 한다”고 촉구했다.

산업계는 감축 목표 재검토를 요구하는 근거로 제조업 위주의 산업구조와 감축 기술 한계를 들었다. 정부의 온실가스 감축 목표 설정 추진계획에 따르면 국내총생산(GDP)에서 제조업이 차지하는 비중은 2013년 32.9%에서 2030년 36.1%로 계속 높아질 전망이다.

반면 온실가스 감축 부담이 적은 서비스업 비중은 2010년 기준 58.2%로 미국(76.8%)이나 일본(73.8%)은 물론 경제협력개발기구(OECD) 평균인 69.5%에 미치지 못한다.

철강 석유화학 반도체 등 온실가스 배출이 많은 산업에선 지속적인 설비투자로 에너지 효율을 세계 최고 수준으로 높여놨기 때문에 추가로 감축할 여지가 적다는 게 경제계의 설명이다. 아시아태평양지속발전기구(APP)에 따르면 한국이 철강 1t 생산에 에너지 100을 쓴다면 일본은 104, 미국은 118에 이를 정도로 한국의 에너지 효율이 높다. 반도체산업은 설비투자를 통해 2011~2013년 연평균 170만t의 온실가스를 감축했다.

◆“정부 대안이 오히려 부담”

정부가 대안으로 제시한 에너지 신(新)산업 육성은 비용 측면에서 효율이 낮기 때문에 전기요금과 물가 인상으로 이어질 수 있다고 경제계는 분석했다.

에너지원별 전력 단가(한국전력 구입가 기준)는 석탄이 91.1원/㎾인 반면 신재생에너지는 풍력 146.1원/㎾, 태양광 232.2원/㎾, 바이오 235.6원/㎾ 등으로 석탄을 크게 웃돈다. 원자력발전 확대 역시 환경단체와 지역사회 반발을 무마하기가 현실적으로 쉽지 않다는 진단이다.

정부가 새로운 감축 수단으로 활용할 수 있다고 꼽은 국제탄소시장 메커니즘을 활용한 해외 감축은 방법이 아직 구체화되지 않았고 국제 사회의 합의도 얻지 못한 상황이라는 게 경제계의 지적이다.

전경련 관계자는 “정부가 해외 감축 비용을 국내 기업에 떠넘기거나 국내 기업에 직접 국제 배출권시장에 가서 배출권을 사오라는 방식이 되면 기업 부담은 오히려 더 커질 수 있다”고 우려했다.

산업계는 “2020년 감축 목표 설정의 기반이 된 전망치(BAU)가 현실을 반영하지 못하고 있다”며 “이를 기반으로 할당된 기업별 배출권을 재조정해야 한다”고 주장했다. 2009년 추산한 BAU에 비해 실제 온실가스 배출량이 2010년 1400만t, 2011년 3100만t, 2012년 2000만t 등 계속 초과하고 있다는 지적이다.

■ BAU

business as usual. 온실가스 배출량 전망치. 온실가스를 감축하기 위한 인위적인 조치를 취하지 않을 경우 배출될 것으로 예상되는 온실가스 총량을 추정한 것. 온실가스 감축량의 기준이 되는 숫자다. 정부 전망치가 부정확하다는 산업계의 반박을 받아들여 최근 정부는 BAU를 재산정했다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com