'단순집계' 머물던 전시산업 통계시스템 대변신…활용도 확 높인다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

미래를 여는 창조 아이콘 MICE산업

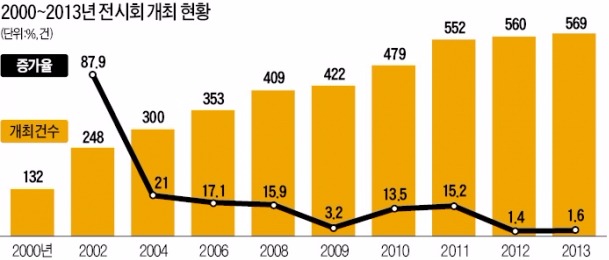

2005년부터 한국전시산업진흥회가 매년 작성해온 현행 전시산업통계는 단순 집계와 평균값을 제시하는 수준에 그쳐 전체 산업 규모는 물론 경제적 파급효과, 지역·업종별 산업동향을 파악하는 데 한계가 있다는 평가를 받아왔다. 해마다 통계 결과를 발표했지만 전체 산업의 연도별 성장 추이를 가늠할 수 있는 시계열 분석도 불가능했다. 심지어 일부 연구보고서와 논문이 제시하는 전시산업의 규모와 경제적 파급효과는 독일, 미국 등 전시 선진국보다 높은 것으로 나타나 정부의 정책 수립이나 전시업계의 외부 투자 유치를 위한 근거자료로서 활용도가 현저히 떨어진다는 지적을 받아왔다.

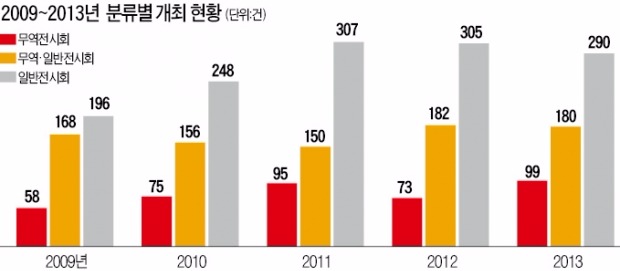

한정현 한국전시산업진흥회 부회장은 “전국 12개 전시컨벤션센터에서 연간 570건의 전시회가 열릴 정도로 전시산업 규모가 커지고 행사 유형도 다양해졌지만 기존 통계는 단편적인 정보만을 제공하고 정확한 통계 추출에 필요한 모집단 추정이 전혀 이뤄지지 않아 전시산업 전체의 규모를 정확히 파악하지 못하는 문제를 안고 있다”고 설명했다.

이번 통계시스템 개편이 전시산업의 가치를 재조명하는 계기가 될 것으로 관련 업계는 기대하고 있다. 그동안 업계 안팎에서는 전시산업이 기업회의, 포상관광, 국제회의 등 MICE의 다른 영역에 비해 저평가받고 있다는 목소리가 이어졌다. 문화체육관광부와 한국관광공사가 2013년 발표한 MICE산업 통계에 따르면 전시산업의 생산유발효과가 1조4521억원, 부가가치효과는 5610억원, 고용유발효과는 7256명으로 나타났다. 반면 규모나 개최 건수에서 전시분야와 차이가 크지 않은 국제회의 산업은 생산유발효과 39조6174억원, 부가가치효과 15조5138억원, 고용유발효과 3만4450명으로 전시산업보다 27배 이상 경제효과가 큰 것으로 조사됐다. 41조원 규모인 전체 MICE산업 경제효과 결과에서도 전시산업이 차지하는 비중은 3.5% 수준인 것으로 나타났다.

이창현 한국컨벤션전시산업연구원 부원장은 “전시산업뿐 아니라 현재 나와 있는 MICE산업 통계도 비정상적으로 수치가 높아 정확성이나 활용도 측면에서 개선이 필요한 상황”이라며 “산업의 전체 규모나 경제적 효과 등을 정확하기 파악하기 위해 전면적으로 통계시스템을 개편하고 국제적인 표준분류체계를 적용해 통계가 국제적인 호환성을 갖출 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.

이선우 기자 seonwoo_lee@hankyung.com