몽리자→이용자, 포태→임신, 제각→제거…민법 용어 알기 쉽게 바꾼다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

법무부, 한자·일본식 표현 개선

법무부는 민법의 주요 용어 133개와 문장 64개 등 1057개 조문을 정비한 민법 개정안을 26일 입법예고한다고 25일 밝혔다.

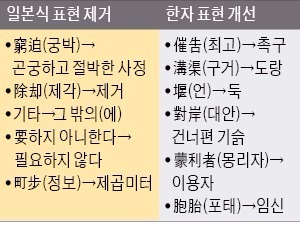

개정안은 ‘제각(제거)’을 비롯해 ‘궁박(곤궁하고 절박한 사정)’ ‘요하지 아니한다(필요하지 않다)’ ‘가주소(임시주소)’ ‘비치하여야(갖추어 두어야)’ 등 일본식 표현을 바로잡았다. 넓이 단위인 ‘정보’와 ‘평’도 제곱미터로 통일했다.

‘통정한 허위의(짜고 거짓으로 한)’ ‘몽리자(이용자)’ ‘구거(도랑)’ ‘언(둑)’ ‘후폐한(낡아서 쓸모없게 된)’ ‘인지(이웃 토지)’ ‘폐색된(막힌)’ ‘저치할(모아 둘)’ ‘위기(소유권 양도의 의사표시)’ 등 일상에서 잘 쓰지 않는 한자어도 개선했다. 남성 중심적 표현인 ‘친생자’와 ‘양자’를 ‘친생자녀’와 ‘양자녀’로 바로잡았다. ‘권리의무에 변경을 가져오지 아니한다(권리와 의무를 변경시키지 않는다)’ ‘상호 면접교섭할(서로 만나고 교류할)’ ‘불족되는(부족한)’ 등 어색하거나 문법에 맞지 않는 문장도 자연스럽게 다듬었다.

새 민법에는 원칙적으로 조문 전체를 한글로 표기했지만 ‘추인(追認)’ ‘소급(遡及)’ ‘부종성(不從性)’처럼 한글만으로 이해하기 어렵거나 혼동될 우려가 있는 것은 한자를 함께 적었다. 전체 1118조에 달하는 민법은 1958년 제정된 이후 57년 동안 일본식 표현이나 비문이 남아 있었다.

법무부는 “광복 70주년을 맞아 대한민국의 얼굴이라 할 수 있는 민법에서 일본식 표현을 걷어냈다”고 말했다.

양병훈 기자 hun@hankyung.com