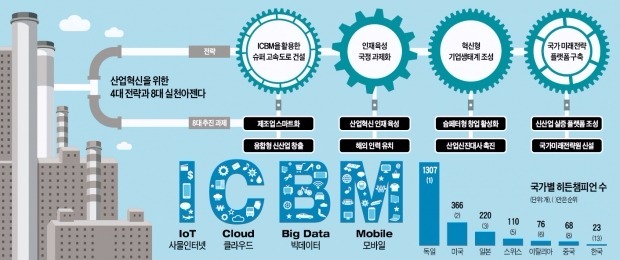

사물인터넷·클라우드 활용…기존 제조업에 혁신기술 융합

구조적 인력난 막기 위해 외국인재에 국내 일자리 보장을

‘제조업과 서비스업 경계’ 깬다

개방형 이민정책 전환 필요

산업 경쟁력과 사회 결속을 해치는 구인난과 구직난을 해결하기 위해 이민 정책과 교육 정책을 전면 수정해야 한다는 제안도 나왔다. 국내에서는 한편에선 일자리 부족이, 또 다른 한편에선 일할 사람을 뽑지 못하는 기현상이 벌어지고 있다. 저출산의 결과로 2030년쯤에는 매년 40만명씩 사라지는 구조적인 인력난에 빠질 것이란 전망도 나온다. 전략적인 이민 정책을 활용해 산업을 발전시킨 미국이나 호주처럼 선별적이면서도 개방적인 이민 정책으로 전환해야 한다는 게 전문가들의 분석이다. 신경호 한국과학기술연구원(KIST) 기술정책연구소장은 “국내에서 유학하는 외국인 인재에게 국내 일자리를 보장하는 등 이탈을 막고, 국내 기업에서 바로 일할 수 있는 기술을 가진 인력까지 이민의 폭을 늘려야 한다”고 강조했다.

‘로봇’과 ‘인공지능’을 활용한 스마트 제조 시대에 필요한 교육 정책 대안도 나왔다. 이 교수는 “일자리를 둘러싼 로봇과의 전쟁에서 이기려면 재교육을 통해 저숙련 노동자를 새로운 산업에 필요한 인재로 전환하는 한편, 고급 두뇌를 육성하기 위해 기초과학 교육과 실험 실습 교육을 강화해야 한다”고 말했다.

정권 독립적 싱크탱크 행정조직 설립해야

산업정책이 오락가락하지 않도록 정권의 영향을 받지 않는 독립적인 싱크탱크형 행정조직을 설립해야 한다는 제안도 나왔다.

공학한림원에 따르면 미국은 국가정보위원회가, 영국은 내각 산하 전략국(SU)이 꾸려져 장기적인 국가 전략을 마련하고 정권이 바뀌더라도 기조를 유지하는 시스템을 갖추고 있다.

오 회장은 “국내 산업 정책은 정권의 필요에 따라 포퓰리즘(대중인기영합주의)으로 변질하며 일관성이 흐려지는 상황이 계속됐다”며 “산업 정책이 변화에 빠르게 대응하면서 장기적 안목의 기조를 유지하려면 정권에서 독립적인 행정조직을 설립해야 한다”고 말했다.

이 밖에 생계형 창업에서 벗어나 새로운 수요를 창출하는 슘페터형 창업 육성과 기업의 사업 전환을 자유롭게 허용하는 규제 완화도 뒤따라야 한다는 주장도 나왔다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com

![[분석+]美버텍스 진통제 신약 FDA 문턱넘자…비보존·SK바이오팜도 도전장](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39368672.3.png)