위험 지역으로 이동 원인 분석

공동체 생활에서의 신뢰감 파괴와 징벌의 공포

북유럽·툰드라 등 선택하게 해

신뢰감 파괴가 인류 이동 불러

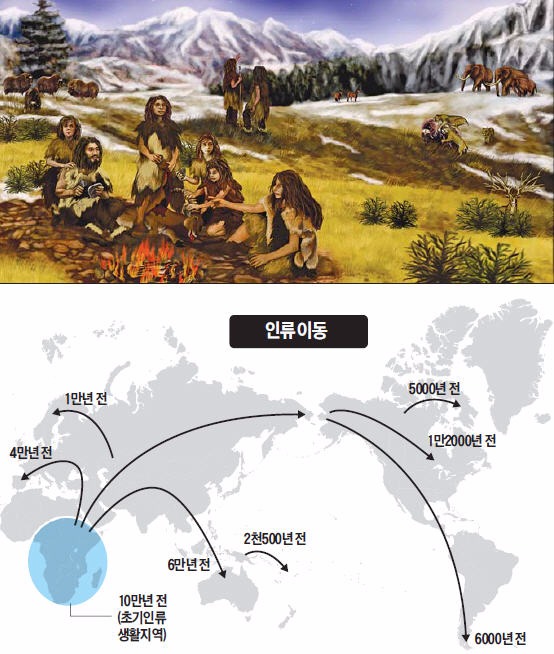

인류 조상은 아프리카에서 처음 출현했지만 10만년 전을 전후해 급격히 전 세계로 뻗어 나갔다. 따뜻하고 풍요로운 지역뿐만 아니라 살기 어려운 혹한의 극지방과 섬 지역까지 골고루 퍼져 나갔다.

과학자들은 에스키모 가족처럼 인류 조상이 영하 40~50도가 넘는 혹독한 자연 환경으로 이주한 배경을 찾기 위해 노력해 왔지만 좀처럼 해답을 찾지 못하고 있다. 인간이 살기 편한 환경과 조건을 버리고 더 혹독한 환경을 선택하게 된 배경은 아직도 수수께끼로 남아있다.

지금까지 연구에 따르면 초기 인류는 생태계 변화, 인구 증가와 같은 환경 변화로 인해 아주 느리지만 조금씩 생활 영역을 이동했다. 600만년 전에 살던 초기 인류인 호미닌은 초지나 숲과 같은 환경에서만 살았다. 최초 직립보행을 한 호모에렉투스가 160만년 전 아프리카에서 아시아로 넘어간 것도 좀 더 넓은 초원을 찾기 위해서였다. 초기 인류는 기후나 생태계와 같은 환경적 장벽에 막혀 아주 천천히 거주지를 확대할 수밖에 없었다.

하지만 10만년 전후로 인류는 기존 거주지에서 멀리 떨어지고, 척박한 지역으로 영역을 넓히기 시작했다. 사람이 살기 좋은 인더스 및 갠지스 강과 같은 삼각주 지역이나 동지중해 일대인 레반트 지역을 벗어나 북유럽, 툰드라, 사막, 정글지대는 물론 태평양 섬 지역과 호주로 인류가 건너간 것도 이즈음부터다. 인류가 아프리카에서 가장 멀리 떨어진 남아메리카 남쪽에 도달한 시점은 약 6000년 전으로 추산된다.

보복 심리 피해 혹독한 환경 선택

페니 스피킨스 영국 요크대 고고학 교수가 이끄는 연구진은 신뢰감의 파괴와 도덕적 갈등이 인류가 편안함을 버리고 혹독한 환경을 선택하게 한 원인이라는 분석 결과를 이달 국제학술지 오픈 쿼터너리 최신호에 발표했다.

자신을 속인 사람에 대한 배반감과 징벌에 대한 공포 의식이 발달하면서 보복을 우려해 경쟁자로부터 거리를 둬야 한다는 동기가 작용한 것이다. 이런 감정적 갈등이 현재 거주지에 대한 감성적 혐오감을 불러일으키고 살던 곳을 벗어나 서둘러 떠나야 한다는 의식을 촉발했다고 보고 있다.

이와 비슷한 현상은 인간과 가까운 침팬지 무리에서도 발견되곤 한다. 미국 보스턴대 연구진은 아프리카에 사는 침팬지 무리를 분석한 결과 유대감이 약한 무리는 분열이 일어나도 거주지를 옮기지 않지만, 인간처럼 유대감이 강한 무리에서 벗어난 침팬지들은 기존의 생활영역을 떠나 다른 지역으로 옮겨간다는 사실을 알아냈다. 예전에 함께 살던 무리의 강력한 견제를 피해 완전히 다른 서식지를 찾아 떠날 확률이 높다는 것이다.

과학자들은 진화심리학 측면에서 위험 지역으로의 이주는 실용적이지 못한 결정이라고 보고 있다.

스피킨스 교수는 그럼에도 인간이 위험한 선택을 하는 이유에 대해 “어떤 희생을 감수하더라도 자신을 배신한 사람을 해치고야 말겠다는 인간의 어두운 내면에서 실마리를 찾을 수 있다”고 설명했다. 분노에 가득 찬 옛 동료와 무리에게 보복당하지 않으려면 거주지를 떠나야 한다는 강력한 동기를 부여했고 어떤 위험도 감수하겠다는 심리를 낳았다는 분석이다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com

![기아, '매출 100조 시대' 열었다…역대 최고 실적 경신 [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202501/02.32804708.3.jpg)