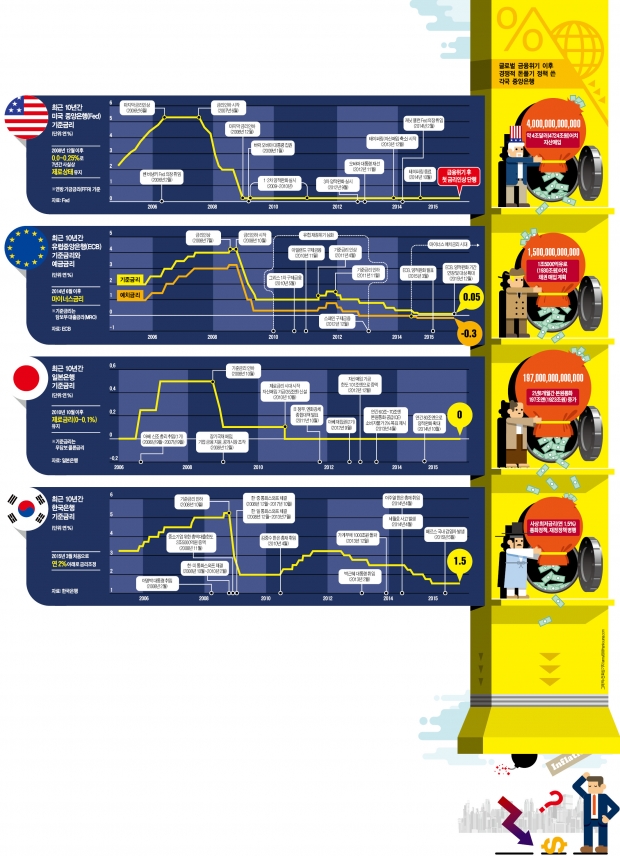

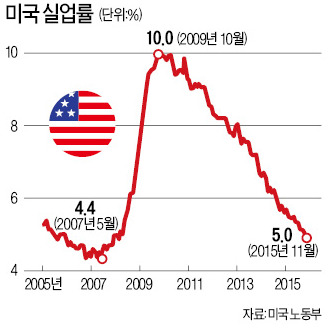

10% 갔던 실업률 5%로 하락…자동차 등 제조업 경기도 살아나

국민소득은 '찔끔 증가' 그쳐

하지만 소득 증가는 기대에 미치지 못했다는 평가다. 제로금리 장기화가 초래한 자산 거품과 부채 급증은 금리 인상 국면에서 경계해야 할 위험 요인이라는 게 전문가들의 지적이다.

산업계에서는 미국 자동차 회사들이 초저금리의 혜택을 가장 많이 입었다. 할부로 차를 구입하는 사람이 많기 때문에 자동차 판매실적은 금리에 민감하게 반응한다. 올해 미국 시장에서 신차 판매량은 1819만대로, 역대 최대였던 2005년의 1750만대를 넘어설 것이라는 예상이다.

반면 미국 국민의 소득 수준은 기대만큼 높아지지 못한 것으로 평가됐다. 물가상승률을 감안한 세후 소득은 제로금리 기간에 연평균 1.8% 증가하는 데 그쳤다. 과거 세 차례 경기확장 시기의 연평균 3.3%에 비해 증가세가 약했다. 미국 럿거스대 경제사학자인 마이클 보르도 교수는 “경기 회복 속도가 아주 느렸다”고 진단했다.

흥미로운 것은 Fed의 금리정책을 비판한 전문가들의 예측 중 일부는 틀린 것으로 드러났다는 점이다. 7년 전 제로금리를 시작했을 때 상당수 경제학자는 물가가 빠른 속도로 오를 것으로 내다봤다. 하지만 지난달 미국의 소비자물가는 전년 동기 대비 0.5% 상승해 Fed의 목표치(2.0%)와 여전히 격차가 크다. 물가가 상승하면서 같이 오를 것으로 예상됐던 금값은 제로금리 기간에 오히려 21% 떨어졌다.

달러 약세를 예상한 월가의 거물들도 헛다리를 짚었다. 2010년 11월 미국의 주요 헤지펀드 대표들은 당시 벤 버냉키 Fed 의장에게 “저금리 정책은 달러 약세를 부추길 것”이라고 경고하는 편지를 보냈다. 그러나 미 달러화 가치는 미국의 경제 회복이 다른 나라에 비해 상대적으로 돋보이면서 주요 통화 평균보다 22% 올랐다.

금융위기가 한 고비를 넘긴 뒤 미국과 달리 금리 인상으로 방향을 틀었던 나라들이 시련을 겪은 것도 주목된다. 2010년 제로 수준이던 금리를 이듬해 연 2%로 올린 스웨덴은 주택시장 거품이 갑작스럽게 꺼지면서 불거진 가계부채 문제에 발목이 잡혔다. 물가와 실업률 상승까지 겹치자 스웨덴 중앙은행은 다시 금리를 내렸다. 현재 스웨덴의 기준금리는 -0.35%다.

박해영/이상은 기자 bono@hankyung.com

!["성소수자·유색인종 배려 그만"…美기업들 DEI와 결별선언 [임현우의 경제VOCA]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39375158.3.jpg)