북한서 추방되고 남한에선 외면받고…'카레이스키' 변월룡의 미술인생

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

5월8일까지 덕수궁서 회고전

1953년 소련·북한 간 문화교류의 일환으로 북한에 들어가 평양미술대 학장을 맡았던 그는 주체미술로 변질되기 전 북한 미술교육 체제의 기초를 놓았다. 1954년 아내의 간청으로 잠시 러시아로 돌아간 그는 복잡하게 돌아가는 국제 정세에 휘말려 북한에서 배신자로 낙인 찍혀 다시는 고국 땅을 밟지 못했다.

러시아 정통 사실주의 화풍을 계승한 변 화백은 일제강점, 분단, 전쟁, 이념 대립 등 한국 근현대사뿐만 아니라 공산주의 혁명, 세계대전, 냉전, 개혁과 개방을 겪은 러시아 근현대사를 관통하는 삶과 경험을 예술로 승화시켰다. 특히 최승희, 홍명희 등 당대 유명인을 생생하게 그린 초상화는 빈약한 한국 서양미술의 토양을 더욱 풍성하게 가꿨다. 한복을 입고 붉은 부채를 든 최승희의 모습을 그린 1954년작 ‘무용가 최승희 초상’은 샘처럼 솟아나온 붉은 색깔과 몸짓 율동의 하모니를 살려내 리얼리즘 화풍의 진수를 보여준다.

이국땅에서 아픔을 인내하고 살아온 변 화백의 감성을 녹여낸 그림도 여러 점 걸렸다. 1987년에 제작한 ‘금강산 소나무’는 한평생 이방인으로 살면서 외롭고 힘겨웠던 삶을 대변하는 대표작이다. 멀리 금강산에서 홀로 떨어진 큰 소나무를 보랏빛 구름과 함께 그려 정치적 소용돌이 속에서 살아가는 자신의 운명을 상징적으로 그렸다. 나홋카 항의 뒤틀린 소나무를 푸른색 필치로 묘사한 작품은 고국을 향한 열망을 은유적으로 녹여냈다.

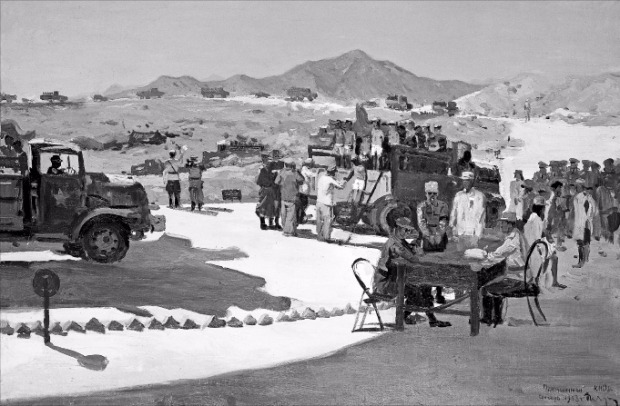

변 화백이 1953년 평양에서 작업한 작품들도 관람객을 반긴다. 1953년작 ‘판문점에서의 북한포로 송환’은 6·25전쟁 중 남과 북에 억류됐던 포로들을 판문점 일대 완충지대에서 교환하는 모습을 담아냈다. ‘개성 선죽교’와 ‘박연 폭포’ ‘금강산 풍경’ ‘판문점 근교 연병장’ 등에서는 한국 근대미술의 다층적 측면을 엿볼 수 있다.

이번 전시회에 맞춰 서울을 찾은 차남 세르게이 씨는 부친에 대해 “침착하고 조용하고 인자했다”며 “초상화를 그릴 때에는 상대방과 대화도 많이 했다”고 전했다. (02)2022-0600

김경갑 기자 kkk1010@hankyung.com