"상장하면 연봉 얼마받냐"…동료 교수도 장사꾼 취급

논문위주 교수 평가도 창업 가로막는 걸림돌

KAIST 교수 창업하면 4년 뒤 연봉 절반 깎여

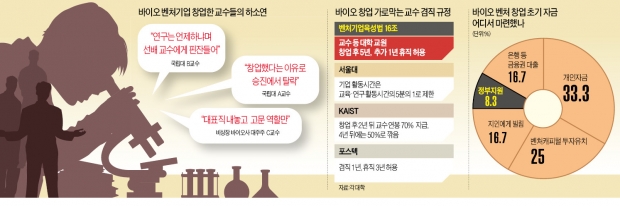

바이오 벤처기업을 경영하고 있는 B교수는 최근 선배 교수에게 “이제 연구에 집중하지”라는 ‘핀잔’을 들었다. B교수는 “상장하면 연봉을 얼마 받느냐, 주식 평가액이 얼마나 되느냐는 식의 이야기를 종종 듣는다”며 “창업이 돈벌이에 혈안이 된 것처럼 비쳐 속이 상한다”고 말했다.

주위에서 장사꾼 취급

바이오 벤처의 산실인 교수 창업이 자취를 감춘 것은 무엇보다 창업에 우호적이지 않은 학내 분위기 때문이다. ‘사익 추구를 위해 연구 장비 등 학내 인프라를 사용한다’는 눈총을 받는 경우가 적지 않다. “수억원의 연봉을 받는다는 이유만으로 비판의 대상이 된다”는 게 바이오 벤처기업을 창업한 교수들의 하소연이다.

C교수는 “학과 방침 때문에 대표를 겸임하기가 어려워 연구만 총괄하고 있다”며 “최고경영자(CEO) 자리를 전문 경영자에게 넘겨줬다”고 말했다.

논문 발표 위주로 교수 평가가 이뤄지는 것도 창업을 가로막는 요인이다. 대학들은 교수가 과학기술논문인용색인(SCI)급 논문을 쓰면 성과급을 주는 등 적극적으로 논문 발표를 장려하고 있다. 창업은 뒷전으로 밀려날 수밖에 없는 환경이 된 것이다.

법보다 까다로운 학내 규정

대학 내 겸직 규정은 법으로 보호되는 권리마저 제한하고 있다. ‘벤처기업 육성에 관한 특별법’은 교수 등 대학 교원이 창업하면 최대 6년간 휴직을 보장하고 있다. 하지만 학내 규정 앞에선 무용지물이다. 법보다 까다롭게 규정을 적용하는 대학이 상당수다. 서울대는 ‘기업 활동시간은 교육 연구 활동시간의 5분의 1에 한한다’고 규정하고 있다. 주 5일 일한다고 가정하면 단 하루만 기업 일을 하라는 것이다. “온 힘을 쏟아부어도 성공하기 힘든 것이 벤처라는 점을 감안하면 사실상 기업 활동이 어렵다”는 게 전문가들의 설명이다.

포스텍은 원칙적으로 겸직 1년, 휴직 3년 등 총 4년만 휴직을 허용한다. KAIST는 창업한 뒤 2년마다 심의를 받는다. 교수가 창업하면 2년 뒤에는 70% 수준으로 연봉이 낮아진다. 4년 뒤에는 절반으로 줄어든다.

이승규 한국바이오협회 총괄본부장은 “기술을 상용화하는 데 10년 이상 걸리는 바이오 기업의 특수성을 대학이 감안해야 한다”고 지적했다. 이에 대해 대학의 한 관계자는 “2000년대 초반 학내 벤처 창업 열풍이 불면서 일부 교수들이 학업을 등한시하는 등 부작용이 발생해 정한 규정”이라며 “바이오 벤처 창업만 예외일 수 없다”고 설명했다.

“교수가 바이오 창업 주도해야”

국내 바이오산업계에서 교수 창업은 큰 비중을 차지한다. 증시에 상장된 시가총액 상위 20곳의 바이오 벤처기업 중 교수 창업 비중은 40%를 웃돈다.

전문가들은 바이오 벤처 창업 시 단순 아이디어만으로는 가능하지 않기 때문에 교수 창업이 중요하다고 입을 모은다. 이미 확보한 기술은 물론 연구 장비 등 인프라가 있어야 성공할 가능성이 높다는 것이다. 대학은 바이오 벤처기업을 배출할 수 있는 가장 좋은 토양을 갖췄다.

김선영 서울대 생명공학부 교수는 “자기 분야에서 최소 10여년간 연구 경험이 있는 교수들이 바이오 창업을 이끌 수 있도록 지원 체계를 바꿔야 한다”고 강조했다.

조미현 기자 mwise@hankyung.com