가습기 살균제 원인 제공해놓고 "할 수 있는 게 없었다"는 환경부

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

현장에서 - 심성미 경제부 기자

그나마도 직접 실험하는 대신 유공 측이 제출한 실험 결과만 검토했다. 유해성 물질이 아니라고 판단했기 때문에 허용 기준치도 정하지 않았다. 환경부 관계자는 이에 대해 “유공 측이 유해성 심사를 신청할 때 카펫 향균 용도로 신청했기 때문에 그에 맞게 심사한 것”이라고 해명했다.

이후 옥시는 PHMG를 카펫 제조용 대신 가습기 살균제 원료로 썼지만 이 과정에서 어떤 규제도 받지 않았다. 환경부는 당시 법규 탓을 했다. 한 관계자는 “당시엔 어느 누구라도 유해성 심사를 통과한 화학물질을 용도에 구애받지 않고 사용할 수 있었다”며 “법규만 놓고 보자면 당시 행동이 위법 사항은 아닌 것”이라고 말했다.

제품 출시 이후에도 정부의 ‘단속 구멍’은 메워지지 않았다. 제품 원료의 안전기준을 담당하는 산하 국가기술표준원은 세정제, 방향제 등의 제품에 대한 안전 기준은 관리했지만 가습기 살균제는 관리하지 않았다.

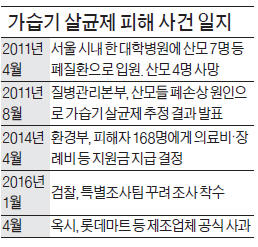

살균제 사건 피해자와 사망자 가족들은 사건이 터진 뒤 줄곧 환경부의 ‘미온 대응’을 지적해 왔다. 2013년 윤성규 환경부 장관은 “화학물질 부작용을 모두 파악하기엔 인간의 예지능력, 축적된 과학적 지식의 한계가 있다”며 “제조사가 책임 있는 자세로 나와야 한다”고 제조사 책임으로 돌렸다.

가습기 피해자를 대변하는 송기호 변호사는 “환경부의 구체적인 과실이 입증된다면 정부에 대한 민사상 손해배상 청구가 가능하다”고 말했다.

심성미 경제부 기자 smshim@hankyung.com