독일은 EU '맏형'

영국이 EU서 빠져나가면 경제비중 4분의 1로 커져

경제력 앞세워 영향력 확대

한층 강화될 미-독 동맹

미국, 독일과 강력한 연대 모색

'균형추' 역할 영국 약화로 EU 세력판도 변화 불가피

유럽인들은 1·2차 세계대전을 주도한 독일의 호전주의와 팽창 정책을 늘 경계해왔다. 하지만 다른 한편에서는 경제대국인 독일이 맏형 노릇을 해주길 바란다. 이른바 ‘독일 딜레마’다. 미국은 영국의 영향력 약화를 우려해 독일과의 관계를 강화할 것으로 알려졌다. 자의든 타의든 EU에서 독일의 목소리와 덩치는 더 커질 전망이다.

브렉시트가 확정되자마자 EU 고위 관료와 회원국은 “당장 나가달라”며 영국을 압박했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리의 일성은 달랐다. 그는 “재빨리 결론을 내려서는 안 된다”며 속도 조절론을 내세웠다.

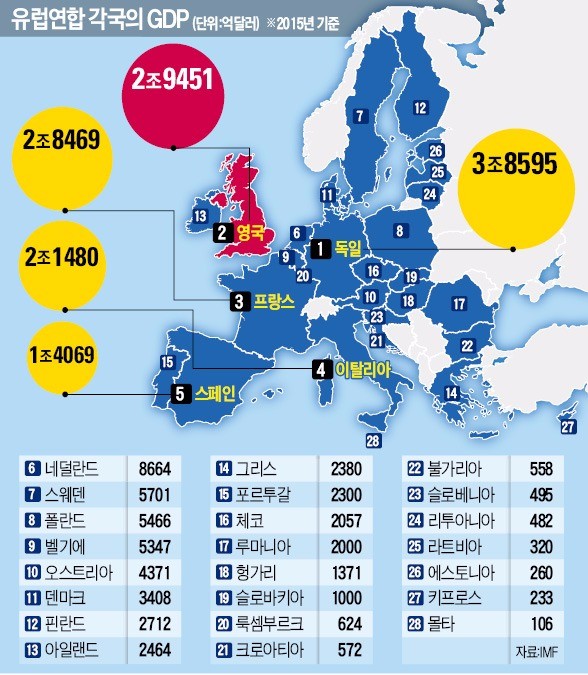

외교가에서는 메르켈 총리의 이런 반응을 단순히 독일 5대 교역국인 영국을 배려했기 때문만으로 풀이하지 않는다. BBC방송은 “EU에서 영국이 사라지면 독일이 EU를 지배할 정도로 커질 수 있다는 우려가 유럽 사회 저변에 깔려 있다”며 “이를 감안한 판단”이라고 전했다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 독일 경제가 EU에서 차지하는 비중은 5분의 1에 달한다. 2위인 영국이 빠져나가면 독일 비중이 4분의 1까지 커진다. 앞으로 탈퇴국이 늘어나 EU가 소수정예 국가 집단으로 전락하면 독일의 역할은 더욱 확대될 가능성이 크다.

유럽인들은 독일이 세계대전에서 패할 때마다 독일을 쪼개놨다. 덩치가 커지면 언제 다시 침략 야욕을 드러낼지 모른다는 ‘독일 트라우마’다.

유럽은 독일이 빌헬름 2세의 식민지 확장 과정에서 촉발한 1차 대전(1914~1918년)에서 패하자 독일의 식민지를 몰수하는 등 벌을 가했다. 1320억마르크(약 320억달러)에 달하는 전후 배상금도 물렸다. 아돌프 히틀러의 나치 정권 등장 등으로 발발한 2차 대전(1939~1945년) 이후에는 서독과 동독으로 분리시켰다. 지금도 독일군의 병력은 17만8000명에 불과하다. 경제 규모에 비해 상대적으로 왜소한 규모를 유지하고 있다.

미국의 전략정보 분석 전문회사인 스트레트포는 “한때 영국의 EU 가입을 반대해 온 프랑스가 결국 허용한 이유는 교역과 방위 차원뿐만 아니라 독일을 견제하는 균형추 역할을 기대했기 때문”이라고 설명했다.

미국, 독일에 힘 실어줄 듯

독일은 EU에서 영국의 부재로 미국까지 등에 업을 수 있게 된다. 미국은 영국이 브렉시트 후폭풍을 딛고 유럽에서 다시 영향력을 찾기까지 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있다. 대영제국의 영광을 역사책 속에서만 확인할 수 있는 유럽의 섬나라로 전락할 수 있다고 우려한다. 미국이 유럽의 주력 파트너를 독일로 교체해야 한다는 주장도 있다. 미국과 영국을 중심으로 하는 ‘앵글로 아메리카’ 동맹 체제가 쇠퇴할 것이란 전망까지 나온다.

파이낸셜타임스(FT)는 “미국이 이미 독일과 강력한 연대를 모색하고 있다”고 보도했다. 힐러리 클린턴 미국 민주당 대선 후보의 외교자문을 맡고 있는 니콜라스 번스는 “유럽에 전화를 한다면 누구에게 할 것인가 하는 헨리 키신저 전 국무장관의 질문에는 독일 총리라고 답해야 한다”고 주장하기도 했다.

FT는 “미국과 독일은 유럽의 재정정책과 긴축문제를 놓고 서로 다른 시각을 갖고 있다”면서도 “두 나라의 관계가 더욱 중요해질 것이라는 사실은 자명하다”고 전했다.

박종서 기자 cosmos@hankyung.com

![[속보] 이스라엘 "가자휴전 발효"…'인질명단' 진통끝 2시간여 지연](https://img.hankyung.com/photo/202501/ZA.39253869.3.jpg)

![[단독] "사복 경찰이 여자 집어던졌다"…서부지법 '아비규환'](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39234445.3.jpg)