한전에만 유리한 전력거래가 10년째 그대로

전력 판매가격 똑같은 탓에

비싼 LNG로 전기 생산하는 SK·포스코·GS 등 실적 부진

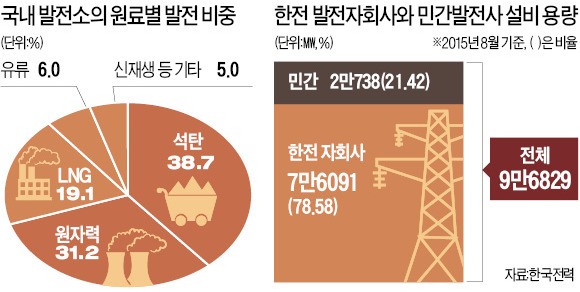

석탄화력 비중 높은 한전은 손해 나도 만회…최대 이익

"급할 땐 대거 유치하더니…" 업계, 정부 희생 강요에 불만

국내에는 219개의 LNG 발전소가 있는데, 민간 발전사 23곳이 102개의 발전소를 운영하고 있다. LNG 발전의 절반 가까이를 민간이 담당하고 있는 셈이다.

한국전력이 발전소에서 전기를 살 때 주는 요금에는 전력도매가격(SMP)과 보조금 성격의 용량요금(CP)이 있다. SMP는 에너지원에 상관없이 시간별로 ㎾당 73원 정도다. 민간 발전사는 LNG 발전에 생산원가가 다른 석탄 발전과 같은 SMP를 적용하는 건 불합리하다고 주장한다.

CP는 민간회사들이 발전소 건설비용과 이를 운영하는 비용을 고려해 지급하는 돈이다. 정부가 민간 발전소 유치를 위해 ‘당근책’으로 책정한 돈이다. 시간별 ㎾당 7.6원이 책정돼 있는데 2001년 이후 동결하다가 올해 처음 0.16원 오른 가격이다.

CP도 현실을 반영하지 못한다는 지적이 민간 발전사 관계자 사이에서 나온다. 발전소마다 건설비용과 유지비용이 다른 데 한전 자회사인 중부발전이 소유한 인천복합화력발전소를 기준으로 같은 CP를 지급하도록 정부가 정해놨기 때문이다.

복합발전소는 LNG 발전소의 일종으로 LNG로 터빈을 돌리고, 이 터빈을 식힌 물에서 나온 증기로 한 번 더 터빈을 돌리는 방식이다. 정부는 증기 터빈에 대해서는 CP를 지급하지 않고 있다. 민간 발전소 관계자는 “발전소 효율을 좋게하기 위해 비싼 돈을 들여 복합발전소를 지었는데 인정을 안 해주니 답답하다”고 말했다.

◆“한전 판매독점 깨야”

이 같은 전력시장의 기형적 구조는 전력산업 구조개편이 이뤄지지 않아서라는 지적이 나온다. 김대중 정부 시절 한전 민영화 등 전력시장 개방을 추진하다가 노무현 정부 때 이를 중단한 여파가 지금까지 이어지고 있다는 것이다.

손양훈 인천대 경제학과 교수는 “한전 외에 다른 전력 판매자가 나타나야 시장에서 다양한 가격에 전력을 사고팔 수 있다”며 “지금처럼 정부와 한전이 가격을 독단적으로 결정하면 공기업인 한전 발전자회사들은 버틸 수 있겠으나 민간 발전사들은 갈수록 힘들어질 것”이라고 말했다. 발전사들은 많은 데 도매상은 한전 하나뿐이어서, 한전 마음대로 물건값을 정하고 민간 발전사에 희생을 강요한다는 것이다.

민간 발전 업계 관계자는 “한전 발전자회사들은 석탄 발전으로 막대한 이익을 보니 정부와 한전은 가격체계를 개선할 필요성을 못 느낀다”며 “민간회사들에 부담을 가중하는 구조”라고 비판했다.

손 교수는 “에너지원별로 가격을 차등화하고 CP를 올려주는 게 또 다른 시장왜곡이란 지적이 있을 수 있다”며 “하지만 가격의 미세조정을 통해 민간 발전사들을 도와줘야지 지금처럼 가만히 놔두면 에너지 업계가 전체적으로 도태될 것”이라고 설명했다.

이태훈 기자 beje@hankyung.com

!["제발 풀어달라"…삼성전자·SK하이닉스의 절박한 호소, 왜? [황정수의 반도체 이슈 짚어보기]](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39372441.3.jpg)

![현대차, '테슬라' 넘어서더니…'놀라운 결과' 나왔다 [신정은의 모빌리티워치]](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39277572.3.jpg)