"주주가치 제고가 기업 망친다?" 공방전 벌이는 영국

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이상은 기자의 Global insight

"투자 외면하고 주가만 띄우는 건 제 살 파먹는 짓에 불과"

VS

"장기적 현금흐름 중시하는 주주가치 진짜 원칙 오해한 것"

"투자 외면하고 주가만 띄우는 건 제 살 파먹는 짓에 불과"

VS

"장기적 현금흐름 중시하는 주주가치 진짜 원칙 오해한 것"

그런데 지금 영국 파이낸셜타임스(FT) 지상(紙上)에서는 ‘주주가치(shareholder value)’의 개념을 둘러싸고 흥미로운 공방전이 벌어지고 있다. 테리사 메이 영국 총리가 지난달 11일 취임하면서 “모두를 위한 이해관계자(stakeholder) 사회”를 강조하면서부터다.

같은 달 24일 앤디 홀데인 영국 중앙은행(BOE) 수석이코노미스트가 BBC 방송 뉴스나이트에 출연해 “기업들이 주주를 위한다며 이익을 배당과 자사주 매입에 써버리고 있다”며 “제 살을 파먹는 짓”이라고 비판했다. 그는 “법으로 기업의 이익을 좀 더 (종업원과 고객 등에) 공평하게 분배해야 한다”고 주장했다.

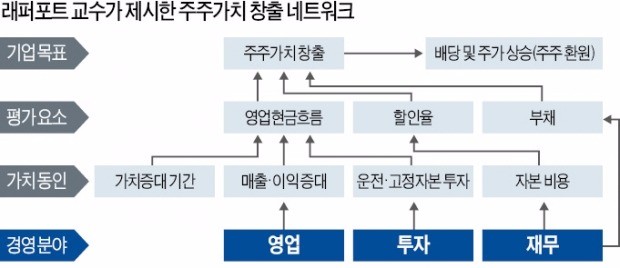

1986년 주주가치의 창출이라는 책을 써서 세계적 히트를 기록한 앨프리드 래퍼포트 미국 노스웨스턴대 켈로그경영대학원 교수가 발끈했다. 그는 지난 15일 FT에 점잖아 보이지만 격분한 것이 느껴지는 편지를 실었다. 그는 ‘주주가치가 치명적인 단기적 사고와 무책임한 행동을 촉진한다는 통념’은 주주가치의 개념을 오해하고 있다고 강조했다.

“주주가치를 제고하는 경영이란 그와 반대로 장기적 사고에 기반한, 이익이 아니라 현금흐름에 집중하는 경영을 뜻한다”는 설명이다. 래퍼포트 교수는 “주주가치를 추구해서 경영에 실패한 게 아니고 경영자가 주주가치의 진짜 원칙을 구현하는 데 실패한 것”이라고 불같은 글을 마무리했다.

쉽게 수긍하지 못하는 이들이 나타났다. 루이스 브레넌 아일랜드 트리니티대 경영대학원 교수가 곧바로 펜을 들었다. 그는 16일자 기고에서 래퍼포트 교수가 제시한 주주가치의 목적은 좋지만 제대로 작동하질 않는다며 “소비자가 어떤 물건을 설계자의 의도대로 쓰는 데 규칙적으로 실패하는 것과 다름없다”고 했다.

18일에는 벨기에 브뤼셀자유대의 에릭 더 퀼러니어르 교수가 나서 중재를 시도했다. 그는 “가족기업에서 주주가치 추구가 장기적 관점의 이익 극대화를 훌륭히 이뤄내는 사례가 있기는 하지만 부정적인 면모도 있다는 브레넌 교수의 지적도 옳다”며 “주주가치를 강화하되 긍정적이고 장기적인 버전을 취하도록 노력해야 한다”고 썼다. 칼이 좋다 나쁘다 하지 말고 좋은 쪽으로 칼을 쓰면 된다는 것이다.

문제는 ‘어떻게’다. 홀데인 이코노미스트는 이해관계자에게 이익이 더 돌아가도록 법적으로 강제해야 한다고 역설했다. 그러나 폭스바겐 배출가스 조작 사건(디젤게이트)의 근본 원인으로 주주가치 제고가 아니라 노동자 대표까지 이사회에 포함시켜 모두가 암묵적으로 담합하는 시스템이 형성된 점을 지목하는 이들도 있다.

답은 하나가 아닐 가능성이 높다. 마틴 울프 FT 칼럼니스트의 “100가지의 (다양한) 지배구조가 꽃 피게 해야 한다”는 표현이 제일 그럴 듯하게 들린다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

![[속보] 공조본 "내일 오전 10시 이후 尹 2차 출석요구 여부 결정"](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)