[여행의 향기] '바람과 함께 사라지다'의 고향…애틀랜타서 마거릿 미첼의 흔적 더듬다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

소설 속 스칼렛의 고향 '타라'

세상 어디에도 없는 가상의 장소

타라 닯은 '스완 하우스'

남부의 옛 정취 고스란히 느껴

약사가 만든 코카콜라

CNN방송국 스튜디오

터너 필드 볼 파크 등

소설《바람과 함께 사라지다》속으로 남부의 옛 정취를 느끼다, 스완 하우스

다운타운의 중심, 펨버턴 플레이스CNN센터부터 터너 필드 볼 파크까지

세상 어디에도 없는 가상의 장소

타라 닯은 '스완 하우스'

남부의 옛 정취 고스란히 느껴

약사가 만든 코카콜라

CNN방송국 스튜디오

터너 필드 볼 파크 등

소설《바람과 함께 사라지다》속으로 남부의 옛 정취를 느끼다, 스완 하우스

다운타운의 중심, 펨버턴 플레이스CNN센터부터 터너 필드 볼 파크까지

![[여행의 향기] '바람과 함께 사라지다'의 고향…애틀랜타서 마거릿 미첼의 흔적 더듬다](https://img.hankyung.com/photo/201610/AA.12721519.1.jpg)

두툼한 원고는 미국 남북전쟁 전후의 남부를 무대로 여주인공 스칼렛이 겪는 역경을 통해 성장하는 과정을 보여주는 로맨스 대작이었다. 시대적 배경은 1861년의 남북전쟁 발발부터 1865년 종전 이후를 아우른다. 편집자는 읽자마자 계약을 맺자고 했다. 1936년 6월 출간한 《바람과 함께 사라지다》는 출간 6개월 만에 100만부 이상 팔리는 돌풍을 일으켰다. 이듬해 미첼은 퓰리처상을 받았다.

스완 하우스를 둘러본 뒤엔 ‘스완 코치 하우스(Swan Coach House)’에서 남부의 맛을 느낄 차례다. 스완 코치 하우스는 저택의 옛 마구간을 개조한 레스토랑으로 옛 남부 여인들의 사랑방 같은 고풍스러운 분위기를 풍긴다. 지금도 애틀랜타 사람들에겐 일요 브런치 모임이나, 소규모 파티 장소로 인기다. 브런치로는 치킨 샐러드에 신선한 과일을 얼려 만든 프로즌 푸르트 샐러드를 곁들여 먹는 ‘스완 페이보리츠(Swans Favorite)’가 유명하다. 입안에서 사르르 녹는 포르즌 푸르트 샐러드는 스완 코치 하우스에서만 맛볼 수 있는 이색 메뉴다. 식사 뒤엔 드넓은 정원을 산책해도 좋다.

애틀랜타 다운타운 탐방은 펨버턴 플레이스(Pemberton Place)에서 시작했다. 펨버턴 플레이스를 중심으로 ‘월드 오브 코카콜라(World of Coca-Cola)’ ‘조지아 아쿠아리움(Georgia Aquarium)’수족관, CNN 센터 등 애틀랜타의 명소가 모여 있기 때문이다. 늘 여행객들이 넘쳐나는 곳은 코카콜라의 과거와 현재를 보여주는 월드 오브 코카콜라다. 내부에는 해피니스 팩토리 영화관, 코카콜라 제조비법 보관소, 코카콜라 팝아트 전시관 등 호기심을 유발하는 볼거리가 가득하다.

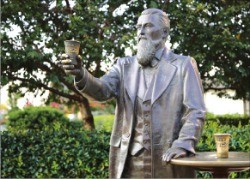

쾌활한 기운이 넘치는 가이드가 들려주는 코카콜라의 역사도 흥미롭다. “코카콜라 만든 이가 애틀랜타 출신 약사 존 펨버턴이란 걸 아세요? 여러 약제를 조합하다 우연히 캐러멜 색 시럽을 만들었어요. 그 시럽에 탄산수를 타서 손님에게 맛 보였더니 반응이 좋아 5센트에 팔기 시작했지요. 그 당시 하루 평균 9잔 팔리던 코카콜라가 지금 하루에 얼마나 팔리는지 상상이나 되세요? ‘코카콜라(Coca-Cola)’라는 이름을 지어 준 프랭크 로빈슨도 몰랐을 거예요.”

코카콜라가 대량 생산에 박차를 가한 것은 아사 캔들러(Asa Candler)가 코카콜라 사업권을 사들인 뒤부터다. 1915년부터 S라인 병에 담아 팔았고, 1928년 암스테르담 올림픽대회부터 올림픽 후원을 했다. 2차 세계대전 뒤엔 빨간 옷을 입은 산타클로스 광고 캠페인도 펼쳤다. 자유롭게 전시관을 보고 나면 무한 시음 코너가 대미를 장식한다. 페루의 잉카 콜라 나라별로 다르게 선보인 탄산음료를 맛볼 수 있다.

브레이브스란 인디언들이 전사를 부르는 ‘브라보스(Bravos)’에서 따온 말로 용감한 사람들이란 뜻이다. 그래서 응원 도구도 인디언들이 쓰던 도끼 ‘토마호크 찹(Tomahawk Chop)’을 쓴다. 결국 전광판은 ‘Braves Win!’이라는 글씨가 장식했다. 자리를 떠나는 애틀랜타 사람들의 표정에서 승리의 기쁨이 묻어났다. 그 기쁨을 함께 나누며 야구장을 나서는 사람들의 어깨위로 애틀랜타의 환한 햇살이 쏟아졌다.

우지경 여행작가 traveletter@naver.com

여행 정보

대한한공이 매일 인천국제공항에서 하츠필드 잭슨 애틀랜타 국제공항까지 직항을 운항한다. 비행시간은 약 13시간40분이며, 시차는 한국보다 14시간 느리다. 전압이 110V니 어댑터를 꼭 챙겨가자. 에어캐나다를 이용할 경우 토론토를 경유하므로, 캐나다 스톱오버 여행도 즐길 수 있다. 항공권을 구매한 뒤엔 비자부터 챙기자. 미국 여행 시 반드시 전자여행허가(ESTA)가 필요하다. 캐나다 역시 여행은 물론 경유만 할 경우에도 전자여행허가(eTA)를 발급받아야 한다.

!["여기가 하와이야 베트남이야"…통창 너머 오션 뷰가 '쫙' [영상]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38727002.3.jpg)