경제 환경 온통 악재

탄핵 심판 앞두고 정국 불확실성 가중

고통분담 없이 위기 극복 쉽지않다

유권자들 설득해야

새해 대선을 겨냥, 여야 후보들이 공약 준비를 서두르고 있다. 대통령 탄핵안 국회 가결로 인해 국정은 연명하는 수준에 머물고 있고, 국내외 경제사정은 그 어느 때 보다 어렵다. 이제 대선주자들은 국민에게 ‘뭘 해주겠다’는 식이 아니라 고통분담도 함께 요구해야 할 때라는 지적이 적지 않다. ‘폴리코노미(poli-conomy: 선거를 겨냥한 경제공약)’ 유혹을 떨쳐내야 한다는 얘기다.

‘권력-포퓰리즘 동거’ 없어져야

2002년 노무현 전 대통령의 행정수도 이전 공약은 충청 득표율을 높여줘 선거 승리에 영향을 미쳤다. 노 전 대통령 스스로 “재미를 좀 봤다”고 말했다. 헌법재판소의 위헌 결정 등 우여곡절을 겪은 끝에 지금의 세종시가 만들어졌으나 여전히 행정력 낭비라는 거센 비판에 직면해 있다.

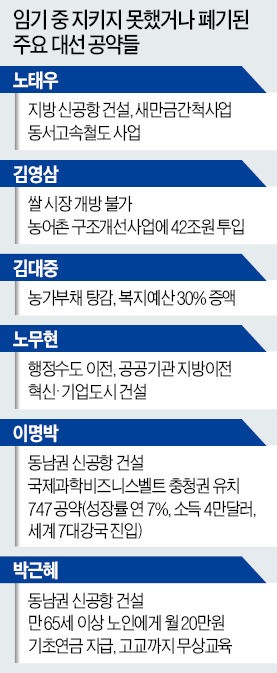

동남권 신공항 건설은 2007년 이명박 후보, 2012년 박근혜 후보가 잇달아 공약했다가 부산과 대구·경북(TK) 지역 간 갈등만 낳고 결국 폐기됐다. 김영삼 전 대통령은 10년간 42조원을 투입하는 농어촌구조개선 사업을 제시하며 쌀시장 개방 절대 불가를 공약했으나 지키지 못했다. 국제 정세를 제대로 읽지 못하고 농촌 표심만 의식한 결과라는 비판이 나왔다.

노무현 정부의 공공기관 지방이전과 혁신도시·기업도시 건설은 ‘지역이권 나눠주기’라는 비판을 들었다. 김대중 전 대통령의 농가부채 탕감은 ‘공수표’로 끝났다. 박근혜 후보는 2012년 대선에서 65세 이상 모든 노인에게 기초연금 20만원을 준다는 공약을 내놨다가 후퇴했다. 경쟁적인 복지 공약에 따른 관련 지출 증가율이 지난 10년간 연평균 12%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 가장 높다는 분석이 있다.

노동·복지·세제 등 개혁 시급

경제 환경은 악재 투성이다. 수출은 57년 만에 2년 연속 ‘마이너스’를 기록했고, 고용은 6년 만에 최악이다. 우리 정부뿐만 아니라 OECD도 한국의 내년 경제성장률 전망치를 지난 6월 3.0%에서 2.6%로 낮췄다. 소비심리는 7년 만에 최악이며, 소비절벽을 우려하는 목소리가 높다. 가계빚은 1300조원을 돌파했다. 1월20일 출범하는 미국 ‘도널드 트럼프호(號)’는 거센 통상 압력을 예고하고 있다.

대통령 탄핵 국면으로 인한 정국 불확실성은 높아질 전망이다. 더 이상 퍼주기식 공약을 내놓을 상황이 아니라는 얘기다. 국민에게 고통 분담 없이 위기를 넘기기 쉽지 않다는 점을 솔직하게 요구해야 한다는 주장이 전문가들 사이에서 나온다.

새해 실업률이 2001년 이후 최고치인 3.9%로 전망(한국노동연구원)되는 가운데 노동분야 개혁이 ‘발등의 불’이다. 우선 대기업 정규직에 과도한 권한을 보장하고 있는 현재의 노동법은 개혁돼야 한다는 지적이 많다. 대기업 노조는 임금인상을 자제하는 대신 중소기업 지원방안을 모색할 필요가 있다는 게 전문가들의 견해다. 2060년 기금 고갈이 예정된 국민연금 개혁과 관련, 보험료 현실화 논의 등도 시급하다. 지난 4·13 총선 때 야당이 내놨던 국민연금기금의 공공주택 건설 등 복지정책 활용방안이 대선 때 다시 등장할 가능성을 경계하는 목소리가 적지 않다.

급속한 고령화로 복지 수요가 확대되고 있는 상황에서 보편적 복지는 재정악화를 초래할 수 있다는 우려가 많다. 복지재원 마련을 위해 무조건적 증세가 아닌, 정교한 세제개편과 함께 ‘국민 개세주의(皆稅主義·소득이 있는 곳에 세금 부과) 원칙’에 충실해야 한다는 지적이 있다. 2015년 기준으로 세금을 한 푼도 내지 않은 근로소득자 비중은 46.8%다. 야당에서도 ‘국민 개세주의’ 목소리가 나오고 있다. 최운열 더불어민주당 의원은 줄곧 “소득이 있는 곳은 1원이라도 세금을 내는 것이 정상”이라고 말했다.

홍영식 선임기자 yshong@hankyung.com