문형표·조윤선 위증 '논란'

법리적 입증 쉽지 않아

대부분 집행유예·벌금형 그쳐

수사 편의에 따라 위증죄 활용

검찰 기소 편의주의도 한 원인

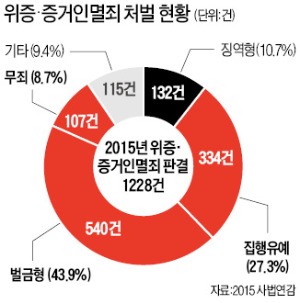

하지만 법정이나 국회 청문회, 수사 과정에서 위증하거나 증거 인멸을 시도하더라도 징역형을 선고받는 사례는 전체의 10% 수준에 불과한 것으로 나타났다. 그만큼 위증 자체가 법리적으로 입증하기 어렵다는 얘기다. 여기에 범죄 혐의가 경미한 사안에 위증 관련 고소·고발이 남발되는 것도 한몫하고 있다는 지적이 나온다.

1일 대법원 사법연감에 따르면 2015년 전국 법원에서 판결한 ‘위증과 증거인멸의 죄’에 관한 사건은 총 1228건이다. 이 중 징역형에 처해진 사건은 132건(10.7%)에 그쳤다. 집행유예가 334건(27.3%), 벌금형이 540건(43.9%)이었고 무죄 처분도 107건(8.7%)에 달했다.

대법원 관계자는 “징역형을 선고하려면 재판부가 위증이 판결에 중대하고 결정적인 영향을 줬다고 판단해야 한다”며 “법리적으로 입증하는 게 쉽지 않아 대부분 집행유예나 벌금형을 선고한다”고 말했다.

위증사범은 해마다 늘고 있다. 서울 북부지방검찰청은 지난해 적발한 위증 및 위증교사 사범이 81명으로 2015년의 24명에 비해 세 배 이상 늘었다고 이날 발표했다. 현행법은 위증죄를 ‘5년 이하의 징역이나 1000만원 이하의 벌금’에 처하도록 하고 있다. 상대방에게 해를 끼칠 목적으로 위증하면(모해위증죄) 10년 이하의 징역으로 가중 처벌된다.

위증죄 처벌이 유명무실해진 것은 검찰의 기소편의주의 때문이라는 지적도 있다. 기소권이 있는 검찰이 수사 편의에 따라 위증죄를 활용하기 때문이라는 것이다. 부장검사 출신의 한 대형로펌 변호사는 “검찰 공소장에 기재되는 대부분의 위증죄는 주요 범죄라기보다 그때그때 검찰의 구미에 맞게 쓰이는 전략에 가깝다”며 “위증죄에 대한 검찰 기소의 일관성이 부족한 것도 위증을 부추기는 요인 중 하나”라고 했다.

대부분 위증은 ‘중범죄’가 아니라는 분석도 제기된다. 서울중앙지방법원의 한 부장판사는 “위증이 유죄로 판명된다 해도 그 정도가 경미하거나 재판에 영향을 못 미치는 일이 대다수기 때문에 집행유예나 벌금형이 선고되는 일이 많은 것일 뿐”이라고 말했다.

다만 별다른 죄의식 없이 위증하는 현상이 확산되는 일은 막아야 한다고 전문가들은 강조했다.

오욱환 전 서울지방변호사협회장은 “위증해도 들키지만 않으면 된다는 인식이 많은 게 사실”이라며 “위증의 경중을 면밀하게 따져 비슷한 일이 되풀이되지 않도록 해야 한다”고 했다.

이상엽 기자 lsy@hankyung.com

![[속보] 경찰·공수처·경호처 '3자 회동' 종료](https://img.hankyung.com/photo/202501/02.22579247.3.jpg)