서울 소격동 아트선재센터가 새해 첫 전시로 6일 장영혜중공업의 개인전을 개막한다. ‘세 개의 쉬운 비디오 자습서로 보는 삶’을 주제로 오는 3월12일까지 이어지는 이 전시회는 영상 설치작업을 비롯해 아트선재센터 홈페이지에서 볼 수 있는 웹 작업, 리플렛 형식으로 배포하는 인쇄물 작업 등을 통해 장영혜중공업의 웹아트 세계를 재발견하려는 자리다.

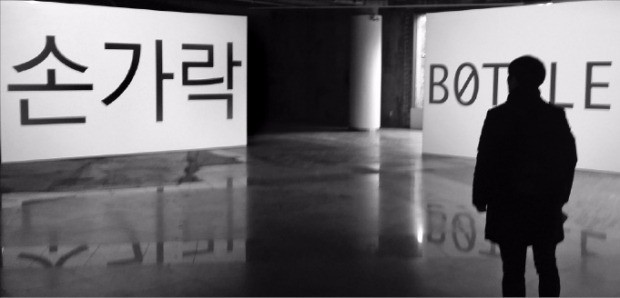

작품은 항상 그렇듯 플래시 프로그램을 이용한 텍스트 애니메이션이다. 텍스트는 흰 스크린이나 LCD TV 화면 위에서 작가가 직접 여기저기서 샘플링하고 때로는 만들기도 하는 음악의 비트에 맞춰 리드미컬하게 사라졌다 나타난다.

지난해 제작한 ‘삼성의 뜻은 죽음을 말하는 것이다’는 익명의 한 사람이 삼성그룹이 운영하는 병원에서 태어난 아이에게 축하 메시지를 전하는 것으로 시작한다. 그 아이가 삼성에서 생산된 옷을 입고 성장하고, 학교에 들어가 삼성에 입사해 일하다 결국 삼성의 한 병원에서 죽음을 맞는 이야기로 꾸며졌다.

삼성의 사회적 역할과 소비자의 소비 욕구, 희망의 실마리를 던져주긴 하지만 화면 속에 등장했다 사라지는 한글과 영어 텍스트들은 토막토막 이어질 뿐 기승전결을 가진 서사적 줄거리로 완성되지는 않는다. 사람들이 기억해 내는 한국 경제 리더로서의 삼성에 대한 기억들은 한 편의 초현실주의 시처럼 기묘한 판타지를 만들어낸다. 예전에 삼성을 주제로 한 일련의 작품이 사회적인 의미를 담은 작품들이었다면 이번 전시 작품은 좀 더 사적인 느낌이 강하다.

또 다른 영상 작품 ‘불행한 가정은 모두 엇비슷하다’는 톨스토이의 소설 ‘안나 카레리나’의 첫 문장 ‘행복한 가정은 모두 엇비슷하고, 불행한 가정은 불행한 이유가 다르다’를 차용한 작품이다. 명절에 모처럼 만나 식사를 하는 형제가 서로 욕하고 윽박지르며 싸우는 비디오 영상을 통해 급속히 해체되는 가정의 현실을 암시하는 듯하다.

‘머리를 물들이는 정치인들-무엇을 감추나?’는 가발을 쓰고 다니는 대머리 정치인을 통해 스스로 결함을 숨기려는 우리 정치 현실의 암울함을 웹아트 미학으로 꼬집는다.

김선정 아트선재센터 관장은 “장영혜중공업의 작업은 현대사회에서 행해지는 개인의 욕망과 집착, 허위의식에 대한 통렬한 위트로도 해석된다”고 설명했다. (02)739-7098

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

![아기 재우기 전에 먹이면 '꿀잠'…SNS서 난리난 방법 [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202503/99.32690943.3.jpg)

!["짝퉁 아니죠?"…쏟아지는 강남맘 '몽클레르' 어떻게 가려내나 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202503/ZK.39598987.3.jpg)