SK E&S, 미국산 셰일가스로 발전소 돌린다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

파주 LNG발전소 가동

60만 가구가 쓰는 전력 생산…셰일가스 2019년부터 20년간 수입

민간기업, 발전소 가동률 낮고 운송 오래 걸려 추가 수입 '주저'

60만 가구가 쓰는 전력 생산…셰일가스 2019년부터 20년간 수입

민간기업, 발전소 가동률 낮고 운송 오래 걸려 추가 수입 '주저'

SK E&S는 1일 경기 파주 액화천연가스(LNG) 발전소(사진)의 상업운전을 시작하면서 미국산 셰일가스를 투입했다. 셰일가스는 모래와 진흙이 쌓인 퇴적암(셰일층)에 묻혀 있는 천연가스다.

파주 발전소는 발전용량이 1800메가와트(㎿)에 달한다. 국내 발전설비의 약 2%에 달하는 ‘매머드급 발전소’로 최대 60만가구에 전기를 공급할 수 있다. 발전소 건설에만 1조7000억원이 투입됐다. 그런 만큼 업계에선 이 발전소의 수익성에 주목하고 있다. SK E&S는 “한국가스공사로부터 연료를 공급받는 다른 천연가스 발전소와 달리 경쟁력 있는 가격의 셰일가스를 직접 공수해 원가를 절감한 만큼 낮은 가격에 전기를 생산할 수 있을 것”이라고 기대했다.

하지만 업계에선 좀 더 지켜봐야 한다는 지적이 많다. 발전소는 기본적으로 많이 돌릴수록 수익이 늘어나는 구조인데 요즘 LNG발전소는 가동률이 형편없이 낮기 때문이다. 지난해 1~11월 국내 LNG발전소의 가동률은 평균 39%에 그쳤다. 석탄발전소나 원자력발전소의 가동률이 거의 100%인 것과는 대조적이다. 업계 관계자는 “LNG발전소를 짓는 과정에서 보통 막대한 빚을 내기 때문에 금융비용을 감당하기 쉽지 않다”며 “가동률이 오르지 않으면 큰 이익을 내기가 어렵다”고 말했다.

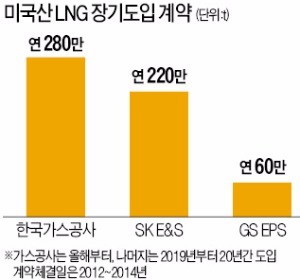

이처럼 낮은 가동률은 민간 기업들이 장기 가스 도입 계약을 망설이는 이유 중 하나다. 현재 국내에선 한국가스공사, SK E&S, GS EPS가 미국산 가스에 대해 장기 도입 계약을 맺고 있다. 한국가스공사는 올해부터, SK E&S와 GS EPS는 2019년부터 장기 계약한 미국산 가스를 들여온다. 하지만 가스공사를 제외한 민간 기업들은 미국산 가스 추가 도입에 소극적이다.

무엇보다 현행 법상 민간회사가 직도입한 가스는 자가소비만 가능하다. 다른 회사에는 팔 수 없다. LNG발전소 가동률이 낮아 가스가 남아도는 상황에서 추가로 미국산 가스를 도입하기는 쉽지 않다. 경제성도 변수다. 미국산 가스는 다른 지역 가스보다 생산단가가 싸다. 하지만 운송비를 감안하면 가격 차이가 줄어드는 데다 운송 기간이 길다는 단점이 있다.

하지만 ‘미국산 가스 도입을 늘리라’는 압박은 커지고 있다. 윌버 로스 미국 상무장관 내정자는 지난해 11월 대선 직후 “중국 일본 독일 한국 등은 매년 상당한 규모의 대미 무역흑자를 올리면서도 정작 LNG는 다른 나라에서 수입하고 있다”고 말한 적이 있다. 이후 우리 정부도 가스업계에 ‘미국산 가스 수입을 늘리라’는 메시지를 보내고 있다.

주용석 기자 hohoboy@hankyung.com

![M&A 후폭풍…인수한 회사가 알고 보니 '돈 먹는 하마'였다면 [윤현철의 Invest&Law]](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.39816952.3.jpg)

!["이모티콘으로 너도나도 쓴다"…뽀로로 친구 '잔망루피'의 탄생 비화[원종환의 '애니'웨이]](https://img.hankyung.com/photo/202503/01.39804489.3.jpg)